Dosier: Sentidos, derecho y ley: avances y perspectivas

sobre los estudios sensorial-legales en Occidente (siglos XVI-XIX)

Manchones fregados y “fama escandalosa”: sentidos sobre el trabajo femenino en un expediente judicial. Ciudad de Buenos Aires, 1826-1827

Resumen: El 30 de noviembre de 1826 en la ciudad de Buenos Aires, el zapatero Juan Ábalos apareció asesinado producto de una herida de arma blanca en el abdomen. Entre los interrogatorios que intentaron establecer posibles culpabilidades, destaca el realizado a Pasquala Arrascaete y a Rafaela Ábalos, dos mujeres amigas, que vivían juntas en una habitación a corta distancia de la casa del finado. ¿Qué llevó a los oficiales de justicia a reparar con suspicacia en los “manchones” fregados con jabón en el piso de madera de la casa de aquellas mujeres? ¿Qué sentidos sobre el trabajo femenino y sobre el modo de vida de estas mujeres incidieron en la manera en la que ellos interpretaron lo sucedido? A través de un análisis de diversas fuentes de la época, este artículo se propone interrogar tales sentidos.

Palabras clave: Trabajo Femenino, Historia Social de la Justicia, Buenos Aires, Siglo XIX.

Scrubbed spots and scandalous fame: feelings about women's work in a court file. Buenos Aires City, 1826-1827

Abstract: On November 30, 1826 in the city of Buenos Aires, the shoemaker Juan Ábalos was found murdered as a result of a stab wound to the abdomen. Among the interrogations that tried to establish possible guilt, the one carried out on Pasquala Arrascaete and Rafaela Ábalos, two women who were friends, who lived together in a room a short distance from the house of the deceased, stands out. What led the justice officers to look suspiciously at the “stains” scrubbed with soap on the wooden floor of those women's houses? What senses about women's work and about the way of life of Pasquala and Rafaela influenced those officers? This article intends to study such meanings through the analysis of a set of sources.

Keywords: Women's Work, Social History of Justice, Buenos Aires, XIX century.

“Enseguida me dirigí a casa de Pasquala y Rafaela Abalos acompañado del Teniente Alcalde D Celestino

Baldes, del vecino D. Vicente Orellana y de los demás q suscriben en la que no encontré a la primera porque

dijo la Rafaela se hallaba de paseo pero noté con los demás que suscriben que en el piso de tabla había cinco

manchones que no se podía distinguir de lo que podrían haver sido porque aparecían lavados y solamente

fregados con javon segun lo demostraba el mismo piso que en ninguna parte mas que en los expresados

manchones havía señales de que hubiese sido mojado y aunque no se encontro señal de sangre, ni arma con

que hubiese sido (…) procedí a examinar a la nominada Rafaela de cuya exposición resulta que las manchas

que se notaban en el piso heran de haver fregado”1

Hacia 1823, la joven Pascuala Arrascaeta de 25 años comenzó una relación de afecto y convivencia con el artesano Juan Ábalos, en el límite entre la parroquia de San Nicolás y de La Piedad donde el hombre había establecido su taller de zapatería y su vivienda en una casa de varias habitaciones. Pascuala, más tarde, declararía que su antiguo mancebo “la selaba con todo el mundo por cuya razón la tenía muy oprimida y fue por lo que se mudó”2. Sin embargo, tres años más tarde continuaba ocupándose del lavado y del planchado de la ropa del zapatero. No era esta su única ocupación: en el cuarto en el que residía con su amiga Rafaela, solían armar y vender cigarros de hoja. A fines de noviembre de 1826, el cadáver de Juan Ábalos fue encontrado a pocas cuadras de su casa, con una herida de arma blanca en su torso. Inmediatamente, se dio inicio a una investigación judicial que, si bien no consiguió identificar al autor o autora del asesinato, hace posible distinguir algunas consideraciones y significados en torno al trabajo en general, pero muy especialmente en torno a ciertas formas de ganarse la vida abiertas a mujeres en particular en este entorno urbano en la segunda mitad de la década de 1820. Esos sentidos morales sexuados, es decir, valoraciones que combinaban prescripciones de género en torno a las formas de subsistencia femenina se volvieron perceptibles en las fojas del expediente. Una serie de elementos que atravesaban las vidas y formas de subsistencia de Pascuala y de su amiga y conviviente Rafaela –además del vínculo cercano con Ábalos, su pública fama “escandalosa” y que no se les conociera “ocupación honesta”, pese a que ambas mujeres declararon sus trabajos- las volvieron sospechosas de haber cometido el asesinato de aquel zapatero. En sintonía con el eje propuesto por el presente dossier, el artículo recupera la doble acepción del término “sentidos” para analizar este expediente judicial, entendiéndolos en su cualidad de vehículos de la percepción históricamente determinados, pero también en lo referente a valoraciones y significados sobre sujetos, actividades y conductas que condensan un espíritu de época. En esa línea, busca indagar en cuáles fueron las nociones existentes en torno al trabajo femenino y cómo pudieron haber permeado en quienes las interrogaron para que ciertos indicios se volvieran evidencia perceptible. Recuperando las palabras del historiador Mark M. Smith “la atención al pasado sensorial nos permite una apreciación más profunda de la textura, significado y experiencia humana de ese pasado y que esto en sí mismo es lo que a veces nos ayuda a reinterpretar de formas modestas pero importantes lo que ya conocemos.” (Smith, 2017, p. 1). Es con esa intención que, a lo largo del artículo, se analizan fuentes visuales como complemento de las pistas del archivo judicial –planos, ilustraciones elaboradas en la época, fotografías de décadas posteriores-; no como reflejo fiel de aquel pasado, sino para recuperar indicios de colores, texturas y dimensiones que hicieron parte de la cultura material que pobló las experiencias de estos hombres y mujeres.

Este artículo entra en diálogo con distintas agendas historiográficas que le permiten refinar los interrogantes a partir de los cuales analizar esta fuente. En primer lugar, resulta llamativo constatar que no abundan los estudios que se detengan en el trabajo femenino realizado en la década de 1820 por mujeres como Rafaela y Pascuala. Se espera poder hacer un aporte específico en este campo. Para tal fin, los focos de distintas líneas de investigación que se concentraron en el período permiten obtener algunas pistas.

Gracias a la historiografía que se ocupó de las experiencias de mujeres esclavizadas y libertas en nuestro territorio (Candioti, 2021; Alberto, 2020; Guzmán, 2018) sabemos que la esclavitud doméstica fue una constante en la ciudad de Buenos Aires en las décadas de 1820 y 1830. ¿Qué incidencia habría tenido esto en las formas de ganarse la vida de mujeres que no estuvieron sometidas a relaciones de esclavitud? ¿Cómo habría influido en los sentidos existentes acerca del trabajo doméstico? En paralelo, estudios abocados a la reconstrucción histórica del trabajo artesanal en la ciudad mostraron la convivencia de aprendices y maestros como un rasgo del oficio, el cual no estaba exento de violencia, así como también la presencia de niños esclavizados insertos en la institución de aprendizaje (Mariluz Urquijo, 2001; Johnson, 2013). Esto nos permite reflexionar sobre un mundo laboral no sólo signado por las convulsiones de las guerras de independencia, sino también por una imbricación de género, edad y status jurídico que habilitó diferentes jerarquías y posibilidades de ocupación.

Por su parte, distintas investigaciones centraron su mirada en las novedades que implicaron las reformas introducidas en Buenos Aires por Bernardino Rivadavia, ministro de gobierno de Martín Rodríguez, en materia de incorporación de mujeres al ámbito político. El estudio de Alejandra Vassallo (2005) sobre la constitución de la Sociedad de Beneficencia mostró cómo un espacio político-asistencial dirigido por mujeres de la élite tejió lazos con niñas y mujeres trabajadoras pobres de la ciudad y construyó novedosos sentidos de virtud ciudadana femenina –en un contexto de ausencia de derechos políticos- ligada al ejercicio de actividades industriosas. Una obra reciente de la historiadora María Elena Barral (2023) reparó en la presencia activa de mujeres feligresas en el sostenimiento del culto, tomando protagonismo en las cofradías con funciones de mayordomas o tesoreras, durante las reformas rivadavianas que buscaron quitarle atribuciones al clero bonaerense. En paralelo, la proliferación de prensa periódica que signó a la “feliz experiencia” tuvo en “Doña María Retazos” un ejemplo peculiar de apelación a aquellas feligresas. Bajo la forma de una correspondencia ficticia o ficcionada, el Fraile Castañeda debatía con María y la animaba a formar parte de vida pública de la ciudad. ¿Habrían llegado consideraciones como estas a ojos y oídos de mujeres como Rafaela y Pascuala?

Vale la pena recuperar investigaciones que desde la historia social de la justicia aportan claridad para comprender los complejos cambios y novedades en materia de creación de instituciones y reconfiguración de jurisdicciones que se sucedieron en estos años; es así como obtenemos indicios para distinguir quiénes tuvieron en sus manos la resolución del caso Ábalos y a través de qué prácticas intentaron dar con el o la culpable del crimen. Tal vez de esta manera sea posible distinguir qué sentidos le imprimieron oficiales de policía, jueces y tenientes alcaldes a aquello que vieron y escucharon. En su investigación sobre la creación de la justicia de paz hacia 1821, Sofía Gastellu expuso que, ante la eliminación del Cabildo, además de instituirse estos nuevos juzgados legos, se puso en marcha una reforma de la justicia ordinaria que en adelante estaría administrada por cinco jueces de primera instancia letrados -dos en la ciudad y tres en la campaña- cuyo cargo era rentado. También se creó en paralelo el Departamento de Policía bajo la dirección de un Jefe de Policía, con la actuación de seis comisarios en la ciudad (dos de ellos destinados a inspeccionar mercados) y ocho en la campaña rural. Por su parte, como señaló también Gastellu, tras la supresión de la corporación municipal fueron transformadas las funciones de los alcaldes: se desempeñarían como subalternos civiles de jueces de paz y comisarios. Su cargo continuaba siendo honorífico, es decir, no rentado (Gastellu, 2019, pp. 85-91). En su investigación acerca de los oficiales de policía como agentes de justicia, Agustina Vaccaroni mostró algunos de los cambios específicos que tuvieron lugar en los primeros años de la década de 1820. Fueron creadas las comisarías de sección que subdividían el territorio de los cuarteles en porciones más pequeñas que tenían como centro la comisaría. Destaca Vaccaroni que los límites de los cuarteles siguieron siendo flexibles e imprecisos, ya que la población los identificaba a partir de elementos familiares del paisaje, como comercios, huecos o baldíos o plazas cercanas (Vaccaroni, 2021, pp. 12-16) tal como veremos en los recorridos realizados por funcionarios de policía y justicia en las próximas páginas.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En un primer apartado, reconstruyo el abigarrado mundo laboral que existía en torno al artesano Ábalos y me detengo en particular en las ocupaciones femeninas mencionadas. En un segundo apartado, a partir de indicios que aparecen en el interrogatorio y en un cruce con otras fuentes documentales, busco analizar en qué consistía el cotidiano laboral de cigarreras como Pascuala y Rafaela y cómo eran valoradas sus ocupaciones. En un tercer momento, reparo en el quehacer de los funcionarios de justicia para aproximarme a los sentidos –los que recolectaron en los interrogatorios, los que ellos mismos vertieron- que los llevaron a inclinarse por la culpabilidad de estas mujeres. En el apartado final, sintetizo algunas reflexiones que se desprendieron del análisis y propongo algunas preguntas abiertas que permitirán continuar la indagación a futuro.

Una casa llena de trabajos

El interrogatorio policial en esos primeros folios revelaba el abigarrado mundo laboral que existía en esa casa del cuartel 17º en la parroquia de San Nicolás, cerca de la que hoy es la zona de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires.

El comisario Miguel Casal dejó asentado el momento en el que hizo comparecer

“a Tránsito Barrero y a Nicolasa Molina, inquilinas de una pieza interior de la casa del finado Juan Abalos y encargada la primera de cocinarle a éste y la segunda de servirle a la Transito, y preguntadas que más personas viven en la misma casa, y si alguna de ellas faltó a dormir anoche dijeron que viven la morena María del Carmen Real con otra compañera suya de ejercicio labanderas, un repartidor de pan llamado N Vera, un indio llamado Ignacio que trabaja de maestro de batea en una panadería que está del Hospicio para la Recoleta a las dos cuadras, segun el mismo se los ha dicho a las esponentes y que también vive un hijo de la Tránsito llamado Paulino Cerrano: que todos han dormido en la casa a esepcion del maestro de pala quien por su ejercicio no duerme de noche en su habitación…”.3

Paulino, su hermano José y un niño aprendiz llamado Manuel Sánchez también vivían y trabajaban en la zapatería de Ábalos.

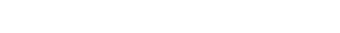

Es posible, entonces, observar una vivienda que contaba con un patio central y numerosas habitaciones, siguiendo el estilo arquitectónico del que cronistas viajeros de la época como Woodbine Parish tomaron nota:

“(…) sus casas […] se limitaban a un piso bajo, con todos los aposentos seguidos, abriéndose unos en otros sin pasadizos ni corredores intermedios, con toda su distribución casi tan primitiva y molesta como puede imaginarse. Las habitaciones daban a un patio, generalmente cuadrado que tiene como centro un aljibe. La cocina y las piezas de servicio estaban separadas del edificio principal y al fondo de la casa. Mucho más al fondo aún, se encontraban los retretes” (Parish, 1958, p. 168)

Plano tentativo de la casa del zapatero, a partir de la información extraída del expediente.

En una de las habitaciones se localizaba la zapatería de Ábalos, la cual, tal vez, tuviera una puerta o ventana independiente que permitiría el contacto con la clientela. Como era costumbre, los talleres artesanales involucraban diferentes tipos de trabajo y arreglos de contratación. Tránsito Barrero era inquilina del zapatero, se ocupaba como cocinera de la casa en la fabricación de alimentos para el artesano, pero además era la madre de dos de los trabajadores de la zapatería: su hijo José Barrero, de oficio lomillero, se refirió a Ábalos como “su patrón”.4 Que un lomillero hubiera trabajado en ese sitio permitía afirmar que además de zapatos se habrían fabricado allí otros productos de cuero tales como aparejos de montar: riendas, lazos y monturas. Paulino Serrano, también hijo de Tránsito, declaró el oficio de zapatero. Tanto Paulino como José vivían y trabajaban en la zapatería. No eran los únicos ligados al taller. También se mencionó en dos oportunidades la existencia en la casa de un “niño zapatero”, probablemente aprendiz de Ábalos, de nombre Gabriel o Manuel Sanchez.5 En estos años el trabajo artesanal implicaba la convivencia al interior del taller de aprendices y oficiales –es decir, hombres ya formados en el oficio pero que aún no contaban con la maestría en el arte como para establecer su propio taller-. Los aprendices entraban en vínculos de dependencia y tutela para ser formados en el oficio, llevaban a cabo tareas más simples que sus mayores, pero de todos modos vitales para el funcionamiento del taller.6 Recibían comida –que en la casa del zapatero Ábalos habría sido preparada por Tránsito Barrero- en ocasiones vestuario y cuidado en la enfermedad.

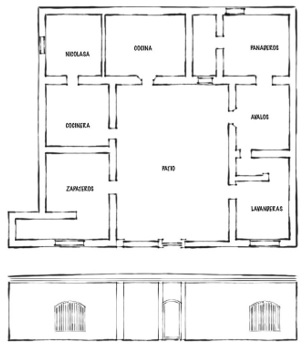

En otra de las habitaciones de la casa vivían dos hombres, ocupado uno en la manufactura de pan y el otro de su reparto. El primero, registrado en el expediente como el “indio Ignacio”, por las particularidades de su oficio, se ocupaba durante la noche de su labor de panadero, con lo cual habitaba aquella vivienda durante el día. Quizás se alternaran en la ocupación del cuarto entre Ignacio y el repartidor, identificado en la fuente como “N. Vera”.7 Es probable que emplearan un caballo para la entrega de su producción, como ilustró el litógrafo Hipólito Bacle poco tiempo después:

H. Bacle, Trages y costumbres de Buenos Ayres, 1833-1836

Por su parte, Tránsito, cocinera de la casa, contaba además con el conchabo de la parda Nicolasa Molina. El conchabo en estos años habría consistido en un tipo de arreglo laboral que se realizaba comúnmente a cambio de una paga mensual. En los conchabos femeninos, se acostumbraba la residencia en el sitio de trabajo y la realización de labores domésticas. En otra habitación, vivían dos mujeres registradas como morenas ocupadas en el ejercicio de lavanderas: María del Carmen Real y una compañera de la cual no quedó registrado el nombre. No sabemos si estas dos mujeres proveerían del servicio de lavado de ropa a Ábalos o al resto de los inquilinos. Sí fue mencionado en el expediente el arreglo laboral de una mujer llamada Patrona que se encargaba de la ropa del finado, la cual luego habría sido reemplazada por Pascuala Arrascaeta.8

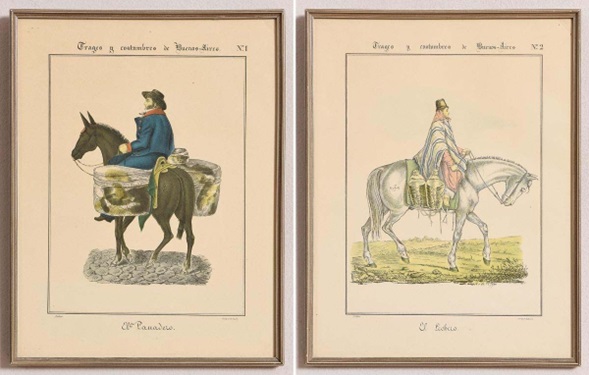

Los arreglos laborales que daban empleo a lavanderas en la ciudad, muy a menudo morenas o pardas, podían involucrarlas en calidad de mujeres libres o esclavas. En el segundo caso, era factible que, o bien hubieran realizado los lavados de sus patrones o bien que se desempeñaran como esclavas a jornal. En cualquier caso, la coexistencia de las dos variantes tampoco era impensable. Trabajar como lavandera en cualquiera de sus modalidades implicaba una libertad de movimiento a lo largo de la ciudad –desde el río a los sitios de morada- que probablemente fuera mayor que la que tuvieran mujeres conchabadas para el servicio “de adentro”, es decir, para la realización de labores domésticas propias de la casa. Se trataba de una labor que solía hacerse en grupo, en las piletas que se formaban en la costa fluvial. Señalaba el cronista José A. Wilde en su obra Buenos Ayres desde setenta años atrás que “por entonces usaban una especie de garrote con que apaleaban las ropas, sin duda con la mira de no restregar tanto, puede este medio haber sido muy útil para economizar trabajo pero era eminentemente destructor, pues rompían la tela y hacían saltar los botones” (Wilde, 1881, p. IV).

Ilustración de Emeric Essex Vidal, Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Monte Video, Consisting of Twenty-four Views: Accompanied with Descriptions of the Scenery, and of the Costumes, Manners, &c., of the Inhabitants of Those Cities and Their Environs, 1820, p. 17.

Si bien en el expediente se menciona la existencia de dos criadas en el barrio de San Nicolás que trabajaban para mujeres que brindaron testimonio, no parecía haber relaciones de esclavitud que unieran a las personas que habitaban la casa del finado zapatero.9 Algunas posibles hipótesis de ello, en un contexto de existencia de esclavitud doméstica en la ciudad, así como de relaciones de trabajo esclavas en talleres artesanales, pueden deberse a la peculiar situación de la parroquia de San Nicolás. Como expuso en su estudio Tomás Guzmán, al indagar en la distribución espacial de la riqueza en Buenos Aires a fines de la década de 1830, los cuarteles 16 y 17 de aquella parroquia eran reconocidos por ser aun 10 años después del crimen de Ábalos una zona de suburbios, tener una mínima dotación de comercios minoristas (pulperías), una menor concentración de riqueza inmueble que los barrios céntricos (en torno a la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo), exhibir una menor desigualdad socio-económica que aquellos y ser, además, sitio de casas, terrenos y lugares de reunión propiedad de afroporteños libres (Guzmán, 2009, pp. 8-11)

Los indicios que obtenemos de esta fuente sobre la vida laboral de Pascuala Arrascaeta y su amiga Rafaela Ábalos –sin parentesco aparente con el difunto- resultan reveladores de la alternancia entre ocupaciones, abiertas a mujeres libres, así como también de modos posibles de organizar lazos de familia y de establecer un sitio de morada propio. A su vez, permiten escudriñar los sentidos morales sexuados existentes en la época en torno a ciertas ocupaciones femeninas. Pascuala y Rafaela vivían juntas en una habitación en la calle Talcahuano. La vivienda era humilde, con piso de madera y solo contaban con una cama en la que dormían ambas. Su reputación en el vecindario era la de ser “mujeres escandalosas”.10 Varias personas testificaron en el proceso judicial saber que las visitaban asiduamente distintos hombres.11 El argumento de estas dos mujeres era que por su sitio de morada acudían clientes a comprar los cigarros de hoja que ellas mismas manufacturaban12; labor que se reconstruirá en el próximo apartado.

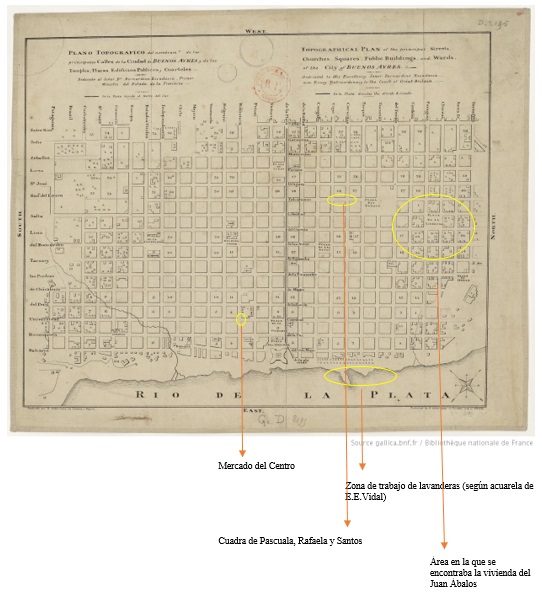

Pascuala se dedicaba, además, al lavado y planchado de ropa de Juan Ábalos, con quien había mantenido una relación de pareja hacía un tiempo. Aparentemente, en días previos al asesinato, habían tenido un disgusto, desatado por enojarse el artesano al ver una prenda de las ropas que Pascuala debía lavar, vestida por otro hombre. En el testimonio de la propia Rafaela, es ella la que se encuentra usando una corbata del zapatero.13 El enojo habría terminado en el momento en el que, decidido a hacer las paces, Juan le ofrendó a Arrascaeta un poco de queso que él había preparado.14 ¿Tendría la costumbre de fabricarlo él o sería parte del trabajo de Tránsito Barrero? Es a través del expediente que sabemos de la existencia de un tambo de vacas en las inmediaciones de estas viviendas en donde las mujeres solían acudir a abastecerse de leche, mientras intercambiaban rumores y chismes de la parroquia.15 De hecho, allí fue que una santiagueña de nombre Santos, vecina y compañera de Rafaela y Pascuala, se enteró la noticia del fallecimiento del zapatero, la mañana después de su asesinato, y procedió a contarles a sus amigas. Interrogada Pascuala por lo que había hecho durante ese día posterior al crimen, ya que no se encontraba en su habitación, respondió que estaba en el barrio del alto (San Telmo), en la casa de su compadre Santiago Ornos.16 Una vecina confirmó sus dichos al señalar que se había cruzado con ella “por las inmediaciones del Mercado del Centro y en dirección hacia el alto”.17 Dicho mercado se había construido en el año 1823 y se localizaba en las calles Perú y Alsina.

Mercado del Centro, Buenos Aires c.1860. AGN. Witcomb. Placas reducidas. Inventario 0397.

Previamente su amiga Rafaela testificó que podría ser que anduviera efectivamente con su compadre o bien que estuviera visitando a su hija que vivía “en el bajo”.18 Esta breve mención aporta la pista de distintas relaciones familiares que se extendían en el espacio de la ciudad. Por un lado, un parentesco ritual que es posible observar en la primera mitad del siglo XIX, el de compadrazgo, que tal como desarrolló Juan Carlos Garavaglia al centrar su mirada en las relaciones sociales en la campaña rural (Garavaglia, 1999), se trataba de un modo de asentar relaciones de afecto, protección y respaldo recíproco entre madres/padres y quienes oficiaban de padrinos de los propios hijos. Por otro lado, la mención a una hija con el que Pascuala no convivía abre nuevos interrogantes. Por la edad de la mujer (25 años), podría pensarse que su hija rondaría los 8 a 12 años o ser incluso más pequeña. Si tuviera menos de 8 años, quizás Pascuala hubiera establecido un arreglo con una ama de leche que criara a la niña en su propio domicilio, tal como era costumbre entre mujeres trabajadoras de bajos recursos en la ciudad por aquel entonces.19 También podría haber establecido a su hija en una colocación laboral doméstica en la cual ofreciera trabajos acordes a su edad a cambio de manutención y crianza. Una tercera opción podría haber sido la de residir en un taller artesanal en calidad de aprendiza, que garantizara su formación en un oficio, además de proveer a su subsistencia. El único oficio con características de formación artesanal abierto a mujeres en la época habría sido el de modista. Sabemos que hacia 1830 existían en la ciudad siete tiendas de modistas (Blondel, 1830, p. 124).

En una ciudad en la que tan solo tres años antes habían sido creadas las primeras escuelas públicas para niñas por parte de las mujeres de la Sociedad de Beneficencia, con el apoyo del gobierno rivadaviano, ni Pascuala ni Rafaela fueron capaces de firmar de puño y letra sus declaraciones ante oficiales de justicia. Las dos jóvenes estuvieron en la mira de la investigación judicial a lo largo del expediente, dada la relación afectiva que la primera había tenido con el difundo. Y por haberse señalado como elemento significativo la discusión mantenida poco tiempo antes del crimen. El único frágil indicio de su culpabilidad fue la observación por parte de los oficiales de justicia y policía de aparentes manchas que habrían sido fregadas del piso de madera de la habitación que las mujeres compartían.20 Considero que en esta mención dentro del expediente se intersectaron la valoración respecto de sus ocupaciones con la información sensorial en la que repararon especialmente aquellos funcionarios. Ambas argumentaron que se trataba de agua que se habría escurrido desde una palangana donde las mujeres efectuaban el lavado de algunas prendas de ropa estando en su domicilio. Resulta digno de mención que, pese a que no fue posible establecer responsabilidad alguna de las mujeres en el homicidio del zapatero, luego de permanecer alojadas en la cárcel por el lapso de tiempo que duró el proceso, se les permitió la libertad con la condición de “acreditar una ocupación honesta que las aleje de su vida relajada”.21 Se destacaba también que un trabajo de esas características podría estar asociado a “una contratación en una casa honrada”. Son estas consideraciones hechas por los magistrados de justicia las que nos aportan algunas pistas para distinguir los sentidos morales existentes sobre los trabajos de Pascuala y de Rafaela. En contraposición, observamos la valoración positiva sobre los conchabos domésticos de distintas clases en los que las mujeres de la ciudad podían encontrar su sustento. De todos modos, si solo centramos la mirada en dichas consideraciones es posible que perdamos de vista cuáles pudieron haber sido los sentidos que mujeres como Rafaela, como Pascuala asignaron a aquello que hicieron, a la vida que lograron construirse. Es mucho lo que aún no sabemos de experiencias de trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX.

“Graciosas cigarreritas”

En los testimonios de Pascuala y de Rafaela a lo largo del expediente aparecen diferentes menciones sobre su trabajo como cigarreras que permiten distinguir los contornos de esa actividad laboral. Es así que accedemos a pistas acerca de cómo ellas manufacturaban en su habitación cigarros de hoja que vendían al menudeo y que entre la clientela se contaban hombres del vecindario.22 También sabemos que, previo al incidente del zapatero, un hombre llamado Cosme con quien Rafaela tenía una relación, tuvo que intervenir porque uno de los clientes insistió con malos modos para que le vendieran cigarros de hoja con anís.23 Las declaraciones de las acusadas también coincidieron en señalar la utilidad de la única ventana que tenía el cuarto para que ingresara luz y facilitara la labor de las mujeres para manipular el tabaco.24 Otras fuentes permiten acercarnos a la materialidad cotidiana de este trabajo femenino. En sus memorias, José Antonio Wilde recordaba en la década de 1880 algunos rasgos de aquel mundo urbano a comienzos de siglo XIX. Allí evocaba que era habitual para los fumadores de la ciudad adquirir cigarros en almacenes y pulperías: muchos almaceneros contrataban a hombres “picadores de tabaco”, que permitían tanto la venta del tabaco suelto o la manufactura en el momento para el despacho de cigarros a demanda de los compradores. Además de la labor de picador, hombres con habilidad para armar cigarros podían encontrar ocupación estable dentro de un almacén o pulpería. Según Wilde, se desalentaba que manufacturaran en su propio sitio de morada porque existía el riesgo de que alteraran o cambiaran el tabaco que almaceneros o pulperos les proveían:

Colocábase el cigarrero en paraje resguardado del viento (a fin de que el tabaco no se aventara) con una fuente de lata o cosa parecida puesta sobre los muslos, con tabaco picado y una provisión de hojas de papel de hilo, cortado artísticamente con un cuchillo ad hoc, envolviendo y cabeceando sus cigarrillos con admirable prontitud y destreza (Wilde, 1881, p. 163)

El escritor dejó registro de que se estilaba que cada cigarro se atara por ambas extremidades con hilo negro o colorado y que, aunque se vendían cigarrillos hamburgueses, de Virginia, paraguayos, correntinos y aun algunos habanos, el que más se consumía era el cigarro de hoja, “que podía llamarse del país”, -como aquel al que se dedicaban Pascuala y Rafaela- fabricado con tabaco del Paraguay, de Corrientes, de Tucumán, y, algunas veces, incluso con tabaco cultivado en la propia provincia de Buenos Aires (Wilde, 1881, p. 163). Aunque Wilde encabezaba su evocación sobre el trabajo de armado de cigarros haciendo referencia a hombres ocupados en el rubro, muy pronto señalaba que ese ramo de industria estaba casi exclusivamente en manos de mujeres y que muchas familias pobres a comienzos de siglo XIX se sostenían fundamentalmente a base de fabricar cigarros de hoja (Wilde, 1881, p. 164). Allí comienzan a vislumbrarse algunos posibles rebusques que pudieron haber estado en manos de Pascuala y Rafaela para organizar su economía: algunas mujeres compraban el tabaco al contado; otras pagaban su importe con los cigarros que entregaban, o sacaban la mitad de su valor en gasto; ciertas trabajadoras, “que podremos llamar mayoristas, y que gozaban de mayor crédito”, compraban grandes paquetes de tabaco, que también pagaban paulatinamente, con entrega de cigarros (Wilde, 1881, p. 164). El cronista dejaba asentadas consideraciones que daban cuenta del paso del tiempo y de las mutaciones del oficio a lo largo de un siglo. Señalaba que se trataba para ellas de un medio honesto de vida pero que solo muy pocas de ellas lograron sobrevivir a los embates de la tecnificación y al arribo de cigarreros de oficio. Esto último podía percibirse ya en la década de 1860, treinta años después de que aquellas mujeres armaran cigarros en su habitación de la parroquia de San Nicolás. En actas de colocación de menores en la ciudad de Buenos Aires, se distinguía la existencia de maestros cigarreros que demandaban por aprendices para enseñarles el oficio.25

Al hacer memoria, Wilde describía lo que podría haber ocurrido en el seno de una familia que se dividía tareas para esa modesta producción: una madre o señora mayor se habría encargado de ir al almacén a comprar el tabaco, “no porque a las muchachas les faltase ganas de ir, sino porque sus manos no podían, sin grave perjuicio, apartarse de la mesa, y la señora vieja tenía una parte menos directa en la elaboración” (Wilde, 1881, p. 165). Aquella mujer, de no contar ella misma con el trabajo de algún pequeño sirviente, volvería del almacén trayendo su tabaco del modo más disimulado posible, debajo de su mantón o rebozo. ¿Cómo habría sido ese reparto de faenas entre Rafaela y Pascuala? ¿Habría aprovechado Pascuala su cotidiano deambular por la ciudad, al visitar a su compadre, al propio Juan Ábalos o a su hija, para ser la encargada de adquirir la materia prima a buen precio? La negociación con el almacenero o proveedor de tabaco no estaría exenta de conflicto y tensiones. Al imaginar un diálogo posible entre el encargado del almacén una señora cigarrera, Wilde señalaba las quejas de la mujer: “Don Crisólogo siempre el mismo; me quería endosar pura tripa, pero yo, tiesa que tiesa, le hice abrir porción de mazos, y al cabo me he traído un tabaco riquísimo; ¡es un oro, pura hoja!” (Wilde, 1881, p. 165). El término tripa haría referencia a las nervaduras de las hojas de tabaco que debían ser removidas, tanto si la hoja iba a usarse para picar y luego rellenar o para ser soporte del tabaco picado.

¿Cómo era el paso a paso de la fabricación entre mujeres como Rafaela y Pascuala? De acuerdo a Wilde, todas las personas involucradas (en su ejemplo, un grupo familiar) participarían en la operación de abrir tabaco y separar la tripa de la hoja. Quien tuviera más paciencia y prolijidad se ocuparía de remojar, luego abrir y apilar hoja sobre hoja, las que más tarde se empleaban para la capa externa o envoltura del cigarro. La manufactura de cigarro se extendería más allá de las paredes de la habitación de las amigas, ya que sobre mesas o un catre de lona o de cuero, se distinguiría en el patio tabaco puesto a secar: el tiempo húmedo era el mayor enemigo de la cigarrera (Wilde, 1881, p. 165-166).

Por fuera de la reconstrucción de las labores y operaciones involucradas en la manufactura, el escritor no se privaba de esbozar algunas consideraciones de índole moral acerca de este trabajo femenino. Los contactos de estas mujeres con proveedores de tabaco como los almaceneros habilitarían posibles intercambios asimétricos y deshonestos.

Si, como sucedía con frecuencia, eran buenas mozas, esto daba motivo al almacenero para tomar por pretexto la necesidad apremiante y repentina de cigarros, a fin de tener entrada en casa de la cigarrera, donde, como es de suponer, era bien recibido.

Si esquivaban hábilmente a los intermediarios y se volcaban a la venta por menor, como Rafaela y Pascuala, era posible ganar más dinero. Sin embargo, esto las expondría a contactos con otros hombres, aquellos que formaban su clientela, tal como les sucedía a las muchachas de San Nicolás. Aquel cronista comentaba que “muchos jóvenes al pasar por la ventana, hábilmente entreabierta, de la pieza en que, bien peinada y arregladita, trabajaba la cigarrera, no podían menos que detenerse a comprar cigarros de hoja, aun cuando en su vida fumasen sino papel.” Mientras duraba esta operación, proseguía Wilde, la conversación no escaseaba, y podía ser era acompañada de un matecito, tal vez con azúcar quemada. Así, “más de un visitante cayó en las redes, hábilmente tendidas por la graciosa cigarrerita”. Aunque el testimonio de aquel hombre recuperaba un recuerdo de episodios ocurridos más de medio siglo atrás, no deja de ser interesante de notar cómo estas trabajadoras son mencionadas en diminutivo, ¿haría referencia a su juventud o sería un modo de no considerar del todo aquel trabajo como un oficio calificado o estable? También existía una consideración de cierta coquetería pícara que funcionaba como un ardid para atraer clientes. ¿Habrían sido los mancebos de Rafaela y Pascuala tal vez antiguos clientes? ¿Qué de estos sentidos vertidos en torno a esta ocupación femenina podrían explicar el modo peculiar en el que los oficiales de justicia vieron los “manchones” fregados en el piso de las muchachas? ¿O la específica condición de conseguir “ocupación honrada” como paso previo para liberarlas de la cárcel? En el próximo apartado se abordará esta cuestión.

Policías, jueces y trabajo femenino

¿Quiénes eran los oficiales de justicia que acudieron a la casa del zapatero y luego visitaron a su ex pareja y a la amiga de esta? Vale la pena poner en contexto estas figuras de autoridad, en un tiempo de reacomodamientos de las funciones de vigilancia, policía y justicia. Luego de la supresión del Cabildo en 1821, fue creada la justicia de paz y se reformuló la función de policías y alcaldes. Hacia mediados de aquella década, los comisarios eran asistidos por tenientes alcaldes, quienes solían ser vecinos del barrio y compaginar aquella tarea con otros trabajos, ya que era un cargo honorífico, no rentado. Tal vez esa cercanía de vecindad con aquellos a quienes interrogaban sirva para arrojar luz acerca de cómo fueron señaladas en particular Pascuala y Rafaela. Si seguimos las pistas que aparecen en el expediente respecto de los distintos oficiales de justicia, sus roles y prácticas en la resolución del caso, es posible distinguir un complejo y a primera vista caótico mundo de competencias cruzadas y superpuestas. El 29 de noviembre de 1826 el teniente alcalde Juan Bogado encontró el cadáver de Juan Ábalos. Bogado rápidamente se puso en contacto con el alcalde del cuartel Domingo Rosales, quien procedió a su vez a informarle al comisario de la primera sección, Miguel Casal. El día 30 fue una jornada de trabajo intenso para estos hombres. Casal, acompañado de Rosales condujo un exhaustivo interrogatorio a las personas que habitaban en la casa del zapatero, luego de lo cual, decidió dirigirse a la casa de Pascuala:

(…) con motivo de tener noticia de que el finado Juan Abalos tenía una concubina llamada Pasquala Arrascaete la cual vive a distancia de media cuadra de adonde fue encontrado el cadaver y que la conducta de esta (es) de pública fama escandalosa (…) procedí a fin de ver si se adelantava algo en la materia a indagar en la casa de D Ursula Martinez, que está contigua a la casa de la Pasquala, todo lo concerniente a llevar adelante el descubrimiento del asesinato26

Ni Tránsito Barrero, Ni Nicolasa Molina, ni María del Carmen Real, trabajadoras e inquilinas de la casa del finado, hicieron mención alguna a Pascuala, o al menos, tal mención no quedó registrada por escrito. ¿Sería acaso una información con la que hubieran contado estos funcionarios de policía y justicia como vecinos de aquella parroquia? Comisarios y alcaldes conducían esos primeros tramos del sumario, que después podía ser retomado por jueces letrados, tal como ocurrió algunos días después. El 1 de diciembre, a partir de los testimonios recogidos, el juez de primera instancia Domingo Guzmán decidió la prisión de José Barrero, trabajador de Ábalos, de Pascuala Arrascaeta y de Rafaela Ábalos, “por los motivos que se advierten de la adjunta información levantada por el comisario D. Miguel Casal”. Al día siguiente, dispuso también el traslado a la cárcel pública de Tránsito Barrero y Paulino Serrano, ya que había notado algunas contradicciones en sus dichos. Esto se relacionaba con que ambxs habían intentado “cubrir” a José Barrero, respectivamente hijo y hermano de lxs detenidxs, ocultando que éste había asistido a un baile a pocas cuadras de la casa, la noche del asesinato de Ábalos. En su estudio sobre las prácticas de alcaldes, tenientes y comisarios en las primeras dos décadas del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires, Agustina Vaccaroni recupera algunos episodios que tienen más de una semejanza con el procedimiento y las sentencias y castigos que recayeron sobre Pascuala y Rafaela. Hacia 1815, nueve años antes de la prisión de esas mujeres, Estefanía Videla, “negra libre”, fue apresada, luego de reiteradas advertencias que el alcalde de barrio del cuartel 4º le habría hecho. Este hombre señalaba que su arresto había estado motivado por ser la mujer “escandalosa, borracha e insolente y no tener paradero alguno” (Vaccaroni, 2018, p. 21). Se trataba de un conocimiento que dicho alcalde habría tenido como vecino próximo de aquella mujer. Estos alcaldes eran herederos de los antiguos alcaldes de barrio que fungían en la ciudad desde el siglo XVIII y cuya función fundamental era la de mantener el orden público y cuidar de la seguridad, higiene y moral de la población, realizando además múltiples tareas de vigilancia destinadas a prevenir delitos (Corva, 2018, p. 195-196). Cabe preguntarse si habría contornos históricos específicos en este punto de la década de 1820 para definir los sentidos de la “pública fama escandalosa” entre mujeres trabajadoras, que pudieran haber influido en los alcaldes y comisarios. Las consecuencias de las guerras de independencia y la reciente leva para el conflicto bélico que enfrentó a las Provincias Unidas con el Imperio del Brasil, pudieron haber incidido en la proliferación de mujeres al frente del hogar. Estudios que analizaron el censo de población llevado adelante en 1827 matizaron la idea de una cantidad de población femenina mucho mayor a la masculina, constatándose alrededor de 8 varones por cada diez mujeres en la ciudad de Buenos Aires (Dmitruk, 2017, p. 149). Sin embargo, la percepción de esa desproporción habría sido distinta. En agosto de 1826, un porteño escribió en su diario que “en la ciudad y su campaña” la leva había causado estragos, ya que al no haberse distinguido “vagos, ni trabajadores, casados, ni solteros, hombres y niños, aun de 12 años, quedaron las madres pobres y padre ancianos sin el amparo de sus hijos, particularmente los de la campaña” (Beruti, 1960, p. 390, citado en Di Meglio, 2018, p. 146). ¿Habría esto incidido en la consideración de que las mujeres escandalosas, en ausencia de figuras masculinas, debían ser sujetadas y corregidas?

En los días subsiguientes a la prisión de los y las sospechosos, se volvió a realizar un interrogatorio. Primeramente, se les leía la declaración tal cual había sido anotada por el comisario y tenientes alcaldes para que corroboraran o rectificaran sus dichos. Luego de estas indagatorias, quienes comparecieron ahora como testigos, fueron los propios tenientes alcaldes que actuaron en primer lugar en la recopilación de información, interrogando a quienes ellos mismos juzgaron sospechosos. Es así como accedemos a información sobre algunos de los tenientes alcaldes, quienes además de haber asistido a bailes en las inmediaciones en los que se encontraron con José Barrera, también declararon los trabajos que realizaban por fuera de la patrulla y vigilancia del barrio. Fue ese el caso del teniente alcalde Juan Bogado –aquel que encontró en primer lugar el cuerpo sin vida de Ábalos-, quien declaró tener 20 años de edad, ser soltero y de oficio botero. ¿Se habrían conocido previamente estos dos hombres, al tener una actividad laboral afín en la misma parroquia? En esa regularidad con la que tenientes alcaldes solían asistir a los bailes de la zona, tal vez se hubieran combinado un deber de patrullaje nocturno ligado a su cargo con el hecho de que se trataba de hombres jóvenes con costumbre de disfrutar de música, bebida y compañía en las inmediaciones de sus lugares de residencia.

Bogado también señaló que al encontrar el cuerpo del zapatero, “notó asimismo q la camisa corbata y medias parecían resien puestas después de muerto pues no tenían señal de sangre ni polvo a pesar de ser una calle de mucha tierra”.27

E. E. Vidal, Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Monte Video, Consisting of Twenty-four Views: Accompanied with Descriptions of the Scenery, and of the Costumes, Manners, &c., of the Inhabitants of Those Cities and Their Environs, 1820, p. 51.

Esta ilustración de Emeric Essex Vidal en la que retrató a mendigos de la ciudad a comienzos de la década de 1820, permite aproximarnos a la materialidad de esas calles: solo una ínfima proporción empedrada, que habitualmente manchaba de barro y tierra el calzado y la ropa de quienes las caminaban.

Entre tanto, aunque existió la sospecha de que un sastre que había sido pareja de Pascuala podía estar incriminado, rápidamente la información provista por un aprendiz de la sastrería lo exculpó.28

Durante el interrogatorio, se les ofreció a las mujeres que comparecieran a declarar junto con un padrino o curador, dado que se las entendía como menores de edad a Rafaela de 23 y a su amiga Pascuala de 25 años. Esta situación era común en décadas previas, sobre todo en aquellos litigios que involucraban a personas esclavizadas. Quien solía actuar como padrino era el defensor de pobres en tanto que funcionario del cabildo. (Rebagliati, 2015, p. 272-273). Luego de su abolición, se crearía una figura semejante dependiente del gobierno de la provincia. Estas dos mujeres nombraron a Joaquin De la Cuenta y a Miguel Ravelo. Aunque no sabemos qué vínculo los unían a Pascuala o a Rafaela, Ravelo testificó señalando que al enterarse Arrascaeta de la muerte de su antiguo mancebo “le manifestó haber quedado tan fuera de sí con el susto q no hizo mas q salirse pues q si procedia a ver el cadaver o dar cualquiera paso en la indagación del hecho no se ocultaría el susto q llevaba y por todas las circunstancias en vistas en su casa la creerían criminal”.29

Al llegar el mes de abril, los interrogatorios no habían aportado más indicios para resolver el crimen que los que en un primer momento motivaron la detención Tránsito, sus hijos y Pascuala y Rafaela. La inquilina de Ábalos y los dos trabajadores de la zapatería fueron puestos en libertad, mientras las cigarreras continuaban en prisión. En este punto, otros funcionarios de justicia se expidieron con sus propias consideraciones acerca de la inocencia de las mujeres. De modo semejante a como describiera Osvaldo Barreneche el funcionamiento de la justicia criminal a comienzos de siglo XIX en Buenos Aires, una vez que el sumario estaba terminado, un paso previo a la sentencia del juez eran las llamadas “vistas” o revisiones del expediente que tenían que hacer los fiscales y defensores oficiales para examinar las pruebas y otros elementos agregados durante el sumario (Barreneche, 2001, p. 112). En el caso de Rafaela y Pascuala, el agente fiscal del crimen de apellido Martínez tuvo a su cargo la revisión del expediente, elaborando un escrito que remitió al juez el día 5 de abril de 1827. Allí señaló que aunque no encontraba mérito para formalizar acusación contra Pascuala Arrascaeta y Rafaela Ábalos, era preciso destacar que existían indicios especialmente en contra de Pascuala “por su íntima relación con el finado como por el disgusto que tubieron en el mismo día del suceso comprendiendoles a ambas las sospechas que inspiran las manchas al parecer de sangre que vieron el comisario y demas testigos que lo acompañaron”.30 Por todo ello, el agente fiscal dejaba registrada su sugerencia de que el juez “sirva mandar que la Rafaela Ábalos se contrate en una casa honrada aperciviendola seriamente por su vida licenciosa y a la Pascuala Arrascaeta que sea puesta en reclusion por el término de un año vaxo el mismo apercibimiento”. Al recibir tal texto, el juez de 1º instancia, Domingo Guzmán, no tomó en cuenta la recomendación de mantener en prisión a Pascuala y consideró sobreseídas a ambas mujeres, con la condición de que las dos acreditasen “una ocupación honesta que las aleje de la vida relajada”. Esto mismo ratificó el juez en lo criminal Laureano Silva, quien luego dejó constancia de que Arrascaeta se había conchabado en la casa de Doña Josefa Salas, mientras que Rafaela hizo lo propio en la casa de D. Vélez.31

Palabras finales

A lo largo de este escrito, busqué mostrar las potencialidades de una fuente judicial para interrogarnos acerca de experiencias laborales femeninas y ciertos sentidos morales sexuados que las acompañaron en la década de 1820 en la ciudad de Buenos Aires. Me detuve en su carácter polifónico de la fuente y recuperé algunos indicios que permitieron tanto reconstruir una dinámica cotidiana existente entre trabajadores y trabajadoras de la periferia urbana como identificar huellas de cultura material en sitios de morada y calles de aquella zona, entre las parroquias de La Piedad y San Nicolas. Tales huellas fueron puestas en relación con ilustraciones y con visiones de cronistas de la época que colaboraron en hacer más próximas las impresiones que estos hombres y mujeres pudieron haber tenido respecto de aquello que los y las rodeaba. Me propuse también indagar en las peculiaridades de un proceso judicial en tiempos de reformas administrativas y creaciones institucionales, al ras de aquellos hombres investidos con la autoridad y responsabilidad de actuar en episodios criminales como el que se cobraron la vida del zapatero Juan Ábalos. Algunas preguntas abiertas guiarán futuras exploraciones. En particular, se hace necesario continuar profundizando en qué distintos procesos históricos que tuvieron lugar en aquella agitada década de 1820 pudieron haber incidido en la forma que adoptaron las relaciones de género en esa ciudad. Entre las continuas levas militares y la creación de distintas instituciones que buscaron fomentar la instrucción y la constricción al trabajo entre niñas y mujeres de Buenos Aires es posible que se encuentren algunas respuestas para comprender las consideraciones en torno a la “pública fama escandalosa” de Pascuala y Rafaela.

A partir de esta exploración y análisis, el artículo espera haber podido hacer una contribución a la historia de los mundos del trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires de la década de 1820, a las consideraciones y valoraciones que despertaron esas distintas formas de subsistencia, así como también a los términos en los que fueron interpretadas sus ocupaciones por las propias trabajadoras. Ingresar a esos mundos recorriendo las habitaciones del finado Abalos, su vecindario, compartiendo el deambular de varios de sus inquilinos por la ciudad, fue un modo, también, de poner de relieve la contigüidad entre trabajos domésticos, artesanales, del servir, etc y también de evidenciar el carácter ubicuo del trabajo –y de los y las trabajadores- a lo largo y ancho de esa ciudad. Sirva como invitación a continuar indagando en sus experiencias.

"Plano Topográfico del nombramiento de las principales calles de la ciudad". Buenos Aires. 1822. Fuente: Taullard, Alfredo. Los libros más antiguos de Buenos Aires: 1580-1880. Buenos Aires: Jacobo Peuser SA. 1940.

Referencias bibliográficas

Alberto, P. (2020). Liberta por oficio: negociando los términos del trabajo no libre en Buenos Aires en el contexto de la abolición gradual, 1820-1830. En F. Guzmán y M. L. Ghidoli (Eds.), El asedio a la libertad. Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono Sur. Biblos.

Barral, M. E. (2023). Feligresas en tiempos convulsionados. Intervenciones en la vida política bonaerense, 1821-1836. En D. D'Antonio y V. S. Pita (Dir.), Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina (pp. 74-95). Prometeo (en prensa).

Barreneche, O. (2001). Dentro de la ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina. Al Margen.

Beruti, J. M. (1960). Memorias Curiosas. Buenos Aires: Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo.

Blondel, J. J. M. (1830). Almanaque de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires para el año de 1830. Imprenta Argentina.

Candioti, M. (2021). Una historia de la emancipación negra: Esclavitud y abolición en Argentina. Siglo XXI.

Corva, M. A. (2018). El primer ensayo de organización judicial para el Estado provincial de Buenos Aires (1821-1825). En D. Barriera (Dir.), Justicias situadas. Entre el Virreinato Rioplatense y la República Argentina (1776-1864). Universidad Nacional de La Plata.

Di Meglio, G. (2018). Un ejército de muchos nombres. La difícil formación de las fuerzas militares rioplatenses en la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil. Claves. Revista de Historia, 4(7), 127-162.

Dmitruk, L. P. (2017). Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827. Notas de Población, 44(105), 133-164.

Garavaglia, J. C. (1999). Ámbitos, vínculos y cuerpos: la campaña bonaerense de vieja colonización. En F. Devoto y M. Madero (Comp.), Historia de la vida privada en la Argentina, Tomo I. Taurus.

Gastellu, S. (2019). Una justicia para el gobierno local: los juces de paz de la ciudad de Buenos Aires (1821-1826). Revista de Historia del Derecho, 58, 79-125.

Guzmán, F. (2018). ¡Madres negras tenían que ser! Maternidad, emancipación y trabajo en tiempos de cambios y transformaciones (Buenos Aires, 1800-1830). Tempo, 24(3), 450-473.

Guzmán, T. (2009). Distribución espacial de la riqueza y población en la ciudad de Buenos Aires, primera mitad del siglo XIX. X Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Asociación de Estudios de Población de la Argentina, San Fernando del Valle de Catamarca.

Johnson, L. (2013). Los talleres de la revolución. La Buenos Aires plebeya y el mundo del Atlántico, 1776-1810. Prometeo.

Mariluz Urquijo, J. M. (2002). La industria sombrerera porteña, 1780-1835: derecho, sociedad, economía. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.

Parish, W. (1958). Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata desde su descubrimiento y conquista por los españoles. Hachette.

Rebagliati, L. (2015). Pobreza, caridad y justicia en Buenos Aires. Los defensores de pobres (1776-1821). (Tesis doctoral en historia). Universidad de Buenos Aires.

Smith, M. M. (2017). Historia sensorial: su significado e importancia. En G. Rodríguez y G. Coronado Schwindt (Dir.), Abordajes sensoriales del mundo medieval (pp.1-3). Grupo de Investigación y Estudios Medievales, Universidad Nacional de Mar del Plata.

Vaccaroni, A. (2021). Policías testigos: agentes policiales, territorio y prácticas judiciales (ciudad de Buenos Aires y alrededores, décadas de 1810 y 1820). Folia histórica del Nordeste, 42, 7-28.

Vasallo, A. (2005). Bordando virtud en la trama de la nación: la creación de mujeres republicanas en Argentina, 1823-1880. Mimeo.

Vidal, E. E. (1820). Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Monte Video, Consisting of Twenty-four Views: Accompanied with Descriptions of the Scenery, and of the Costumes, Manners, &c., of the Inhabitants of Those Cities and Their Environs. R. Ackerman.

Wilde, J. A. (1881). Buenos Aires desde setenta años atrás. Imprenta y Librería de Mayo.

Notas

Recepción: 30 Abril 2023

Aprobación: 18 Junio 2023

Publicación: 01 Julio 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional