Dosier: História social dos trabalhadores do mar

Aprendizado da violência e cultura de resistência: memórias do tráfico atlântico de africanos (séculos XVIII e XIX)

Resumo: O artigo analisa quatro autobiografias que relatam as experiências de africanos nas redes do tráfico atlântico de escravos, entre fins do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Mahommah Gardo Baquaqua, Quobna Ottobah Cugoano, Olaudah Equiano e Ukawsaw Gronniosaw nasceram em diferentes regiões da África Ocidental, foram capturados, vendidos na infância, atravessaram longos percursos do interior do continente em direção aos principais portos de embarque de pessoas e mercadorias e atravessaram o Atlântico em navios tumbeiros, rumo às Américas. Através de seus relatos, é possível compreender os papéis assumidos pela gama variada de agentes do tráfico (elites africanas, comerciantes, intermediários etc); as condições das viagens em navios tumbeiros, bem como a formação e o cotidiano das tripulações e trabalhadores do mar; e os aspectos socioculturais do tráfico, como as linguagens e padrões de resistência, dentre os quais se incluem as revoltas em alto-mar.

Palavras-chave: Autobiografias, Tráfico atlântico, Escravidão, Cultura marítima.

Learning from violence and culture of resistance: memories of the Atlantic slave trade (18th and 19th centuries)

Abstract: The paper analyzes four autobiographies that report the experiences of Africans in the Atlantic slave trade networks, between the end of the 18th century and the first half of the 19th century. Mahommah Gardo Baquaqua, Quobna Ottobah Cugoano, Olaudah Equiano and Ukawsaw Gronniosaw were born in different regions of West Africa, were captured, sold as children, crossed long journeys inland to the main ports of embarkation of people and goods and crossed the Atlantic on tumbeiro ships, heading for the Americas. Through their memories, it is possible to understand the roles assumed by the varied range of trafficking agents (African elites, traders, intermediaries, etc.); the conditions of travel on tumbeiro ships, as well as the training and daily life of crews and sea workers; and the socio-cultural aspects of trafficking, such as languages and patterns of resistance, among which are revolts on the high seas.

Keywords: Autobiographies, Atlantic Slave Trade, Slavery, Maritime Culture.

O sequestro em terras africanas

Depois de dias e dias de uma cansativa e turbulenta viagem por terra, um jovem príncipe da família real de Bornu, África Ocidental, finalmente se sente regojizado avistando ao longe os vultos do que era o Forte de Elmina, na Costa do Ouro. Era o ano de 1730. O garoto, que àquela altura tinha pouco menos de dez anos, havia atravessado mais de mil milhas, quase dois mil quilômetros, na companhia de um mercador de marfim e de outro homem, de origens desconhecidas. Ao longo da viagem, realizada em camelos, o pequeno rapaz havia se surpreendido com as diferentes paisagens: montanhas altas e inacessíveis como mármore, que brilhavam feito ouro em contato com a luz do sol, e um vale “indescritivelmente belo” (esta citação e as seguintes em Ukawsaw Gronniosaw & Shirley, 1770, p. 6, tradução minha). Mas o caminho não foi de todo prazeroso. Por diversas vezes o homem que acompanhava o comerciante tentou se levantar contra o garoto. Primeiro, sugeriu ao mercador que o jogasse num buraco profundo, a fim de que ele não atrapalhasse os planos da viagem. Tendo o comerciante relutado em concretizar o assassinato, o outro tentou afogar o menino, lançando-o num rio que cruzava o caminho. “Mas o comerciante não consentiu, de modo que fui poupado”. As razões que explicavam o cuidado do homem em relação à sobrevivência do garoto ainda lhe eram desconhecidas. A confiança do menino em relação ao comerciante era fundada nas promessas que lhe foram feitas quando ainda estava em Bornu: “Ele me disse que, se eu fosse com ele, veria casas com asas que caminham sobre a água, e também veria os homens brancos; e que ele tinha muitos filhos da minha idade, que poderiam ser meus companheiros”. Como demonstrava grande inquietação e insatisfação com a vida que levava, o menino se sentiu atraído pela proposta e, depois de algumas discussões, sua família decidiu permitir a viagem. No momento da despedida, ele sentiu mesmo uma imensa tristeza, mas pensou novamente nas promessas e se lembrou de que o comerciante “acrescentou a tudo isso que me traria de volta a salvo, em breve”.

Com essas lembranças ainda vívidas em sua memória, aguentar a viagem, por mais difícil que fosse, era suportar um mal que findaria com a chegada ao destino final, onde tantas maravilhas poderiam ser vistas. E vividas: ao chegar ao Forte de Elmina, o garoto foi recebido por nativos com grande estardalhaço e manifestações de felicidade. Inicialmente, ele não compreendeu o que se passava e se assustou com o inesperado. Mas logo foi informado pelo comerciante que aquela era a recepção a que um nobre tinha direito, sendo ele membro da casa real de Bornu. A roda da fortuna do jovem rapaz, entretanto, girava rápido demais. Mal havia sentido o prazer de ser bem recebido, dois dos filhos do comerciante vieram lhe avisar que seria assassinado pelo rei no dia seguinte, de modo que deveria fugir o quanto antes.

“Fui logo informado de que o rei imaginava que eu havia sido enviado por meu pai como espião, e que levaria para casa tantas descobertas, que nos dariam grandes vantagens numa guerra”. A desconfiança do rei, provavelmente um monarca ashanti (também asante ou axânti) advinha da experiência de seu povo, que havia passado por séculos de ocupação europeia. O território da Costa do Ouro era conhecido devido à abundância do metal precioso. Desse modo, o interesse de estrangeiros não era uma novidade, e a história daquela terra era rodeada de conflitos e ocupações empreendidas por outros povos. A “visita” de um príncipe do reino de Bornu causava, assim, grande desconforto ao rei. No dia seguinte o menino foi levado ao palácio e encontrou o monarca sentado num trono elevado, rodeado de soldados, a cerca de trezentos passos de distância.

Fui conduzido por meu amigo, o comerciante, até metade do caminho; em seguida, ele não se atreveu a continuar: eu fui até o rei sozinho — e fui com destemida coragem, o que agradou a Deus, que amoleceu o coração do rei, que polia uma cimitarra, pronto para me decapitar, mas, deixando-se afetar grandemente, jogou-a [a arma] para longe, tomou-me sobre seu joelho e chorou por mim. (Ukawsaw Gronniosaw & Shirley, 1770, p. 8, tradução minha).

O rei, compadecido pela coragem do menino, decidiu que ele não morreria, mas seguiria sem voltar para casa. A solução, embora trágica, não era nada surpreendente para aquele momento: o rapaz seria vendido como escravo. No dia seguinte, o comerciante o levou até um brigue francês, mas o capitão da embarcação não quis comprá-lo, alegando que o menino era pequeno demais. O comerciante, que nesse momento já era “dono” do menino, embora esse último não compreendesse de todo o fato, temia não conseguir vendê-lo, o que poderia significar a morte da criança pelas mãos do rei. Alguns dias depois, repetindo a tentativa, o comerciante o leva até um navio holandês recém-chegado ao porto. Com medo de que novamente não fosse vendido, e temendo sucumbir diante do rei, o menino agiu: “assim que vi o capitão holandês, corri para ele e coloquei meus braços ao seu redor, dizendo: ‘Pai, salva-me.’” (Ukawsaw Gronniosaw & Shirley, 1770, p. 9, tradução minha). Mesmo sem entender o que o garoto havia dito — ele falou em sua língua nativa —, o capitão se apiedou e o comprou, pagando ao comerciante. Assim começou mais uma viagem, dessa vez no mar, na embarcação holandesa.

Inicialmente enjoado pelo movimento do brigue, o garoto logo se acostumou com a condição em que se encontrava e, aparentemente, circulou pela embarcação, o que difere sua experiência de outros tantos milhares de mulheres e homens africanos transportados. É possível presumir que aquele não era um navio negreiro, mas uma embarcação que transportava mercadorias, como ouro – embora muitas vezes as duas modalidades se confundissem. O menino parecia demonstrar forte admiração pelo capitão, principalmente por seu comportamento religioso e por seu caráter cristão.

Aos sábados, o holandês possuía o costume de ler em voz alta trechos da Bíblia, o que não era completamente compreendido pelo jovem. Sem conhecer a linguagem escrita, o menino imaginava que o objeto — o livro — falava diretamente ao capitão, e achava isso surpreendente. Certo dia, observou o capitão guardar o livro num recinto da embarcação e, às escondidas, tentou ele mesmo “ouvir” o que o objeto tinha a lhe dizer: “eu o abri e coloquei minha orelha perto dele, na grande esperança de que ele me dissesse algo, mas fiquei muito triste e decepcionado quando percebi que ele não falaria, e este pensamento se apresentou imediatamente a mim: todos os corpos e todas as coisas me desprezavam porque eu era negro” (Ukawsaw Gronniosaw & Shirley, 1770, p. 10, tradução minha). Decepcionado consigo mesmo, o garoto acreditava que o livro não “falaria” com ele em função de sua cor, o que evidencia sua percepção de sua condição em relação aos demais. Essa viagem, como a anterior, também teve seu fim: ao chegar em Barbados, então uma colônia britânica, o menino é vendido por cinquenta dólares a um jovem de nome Vanhorn, e posteriormente levado para Nova Iorque, onde vive pelas próximas décadas na condição de escravizado. Essa história poderia terminar aqui, e então seria o começo de uma trajetória que poderíamos apenas imaginar, pelo conhecimento a respeito da escravidão a que se pode recorrer e devido a uma vasta historiografia sobre o tema. Entretanto, sabemos o que aconteceu com o menino após a chegada a Nova Iorque pela sua própria voz.

O menino possui um nome: Ukawsaw Gronniosaw; mais tarde, ele foi batizado como James Albert. Sua autobiografia, A narrative of the most remarkable particulars in the life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an African prince, as related by himself (Uma narrativa dos elementos mais notáveis da vida de James Albert Ukawsaw Gronniosaw, um príncipe africano, como relatado por ele mesmo) foi publicada em 1770, na Inglaterra, quando ele tinha por volta de cinquenta anos de idade e já estava livre do cativeiro. Por esse motivo, é importante que a obra seja lida como um texto em que se encontram temporalidades diversas. Isso pode ser evidenciado em alguns trechos, ao passo que, em muitos outros, esse dado não salta aos olhos, ainda que seja possível perceber as clivagens no conjunto da narrativa.

Lendo autobiografias de africanos escravizados

A autobiografia de Gronniosaw possui forte apelo religioso, de tom cristão, como era comum nos textos dessa natureza em fins do século xviii. É possível afirmar que um de seus principais objetivos foi traçar a jornada do autor em direção a Deus e à fé monoteísta. No começo da narrativa, ele descreve sua inquietação diante das crenças de seu povo e seus constantes questionamentos sobre a existência de uma força divina para além daquelas que eram cultuadas naquele contexto (Ukawsaw Gronniosaw & Shirley, 1770, p. 1, tradução minha). Não há dúvidas de que a experiência do jovem Gronniosaw não havia sido de certezas sobre a existência de Deus, como o autor, já velho e cristianizado, aponta. Entretanto, isso denota aquilo que ele julga importante ser dito e a forma de fazê-lo, considerando o público que pretende alcançar e sua própria fé quando escreve.

A publicação do livro é conhecida como uma das primeiras feitas por alguém que viveu na condição de escravizado a se referir à captura e à travessia do Atlântico em direção a América. Ainda que sobre isso o autor tenha escrito apenas cerca de onze páginas — o conteúdo posterior diz respeito a vida na plantation —, a descrição da forma como sai de Bornu e atravessa uma vasta região da África Ocidental até um dos principais entrepostos europeus no continente, chegando a um brigue holandês de onde desembarca em Barbados, onde finalmente é vendido, constitui-se como um modelo adotado por narrativas escritas posteriormente. Esses textos desenvolvem a descrição da travessia, em contraste com Gronniosaw, que a cita rapidamente, e oferecem a possibilidade de ampliação do conhecimento sobre as dinâmicas do tráfico e do comércio de escravizados, na ótica desses últimos.

Das palavras de Gronniosaw se depreendem aspectos importantes do processo de captura de africanos para o tráfico. Como vimos, em seu caso, ainda criança, ele é iludido pelo comerciante, que lhe promete que conhecerá terras novas e maravilhosas. Também presentes na narrativa, as tensões entre os povos africanos, que poderiam culminar na escravização de pessoas de reinos e povos inimigos — como no exemplo do rei ashanti que pretende assassinar o jovem nobre estrangeiro —, têm sido um elemento fundamental para a compreensão do papel das elites africanas na estruturação e manutenção do tráfico negreiro (Lovejoy, 2002, p. 158).

Quobna Ottobah Cugoano, nascido por volta de 1757 em Agimaque, “na costa de Fantyn”, território onde hoje se localiza Gana, também narra, em sua autobiografia publicada em 1787, seu sequestro ao lado de outras crianças, por homens “cuja língua era diferente da nossa” (Cugoano, 1825, p. 122, tradução minha). Logo após esse incidente, o menino, então com treze anos e, assim como Gronniosaw, integrante da família real daquela localidade, é levado para a Costa do Ouro, de onde seguirá num navio negreiro para Granada, ilha caribenha sob disputa entre ingleses e franceses. Assim como muitos outros, Cugoano e Gronniosaw são crianças africanas que acabam capturadas por povos inimigos ou nas mãos de comerciantes africanos motivados por interesses outros. Por um ou outro motivo, terminam escravizados (Gutiérrez, 1989; Florentino e Góes, 2005; Silva, 2013).

Longe de colocar as elites locais no mesmo lugar de protagonismo dos europeus, que se beneficiavam da escravização numa escala muito superior, o que esse aspecto evidencia é que há, no processo de articulação do tráfico, uma série de interesses em jogo, ligados à própria agência histórica dos povos africanos frente à ocupação europeia e às diferentes formas de lidar com essa realidade (Thornton, 2004, p. 122).

A descrição da chegada de Gronniosaw ao Forte de Elmina, na Costa do Ouro, permite entrever aquela região com certo ar cosmopolita: holandeses, franceses, portugueses, ingleses e os nativos, criando relações, muitas vezes conflituosas, mas sempre construídas numa trama complexa de possibilidades e contingências. São homens vindos do mar, de diferentes margens do oceano, que voltam com mais homens, mulheres e crianças, de destinos incertos, a maior parte das vezes apinhados nos porões dos navios tumbeiros, mas também ao lado de mercadorias as mais diversas, a serem vendidas e compradas em todas as periferias do Atlântico.

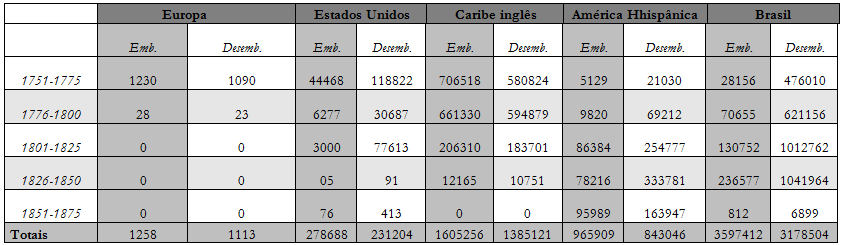

O século xviii e o início do xix foram os grandes séculos do tráfico de africanos escravizados, em números absolutos. Nesse período, cerca de 8.531.307 de pessoas foram sequestradas e enviadas de diferentes regiões do continente africano — sobretudo das regiões ocidental e central — para portos americanos (tabela 1). São milhões de mulheres e homens anônimos, mas que possuíam experiências em comum, ao longo das mais de 35 mil viagens realizadas por navios tumbeiros entre os séculos xv e xix. Muito já se discutiu sobre o tráfico negreiro, sem dúvida um dos temas mais revisitados por historiadores da escravidão. Entretanto, a maior parte desses estudos se concentrou, como veremos, no levantamento dos números do tráfico, destacando os dados demográficos e econômicos. Mas se o comércio atlântico de escravizados constitui elemento central para a estruturação do capitalismo e da própria modernidade ocidental, como essa historiografia muito bem demonstrou, ele só foi possível porque encarnado em indivíduos que, agentes da própria história, estabeleceram modos de sobrevivência, dominação e resistência que se alteraram ao longo do tempo.

Fonte: trans-atlantic slave trade: database ([2008]).

As formas como essas pessoas descrevem a travessia do Atlântico são, como no caso de Gronniosaw, condicionadas pelo momento em que escrevem, a maior parte das vezes muito tempo depois de terem vivenciado essa experiência. Mas nem por isso as descrições deixam de ser ricas em elementos fundamentais para compreender o “cipoal de imprevisibilidades” com o qual impérios, estados, reinos, marinheiros, marujos, comerciantes e os próprios escravizados tinham de lidar.

Terror, espanto, morte. Essas três palavras se repetem incontavelmente na autobiografia de Equiano, publicada pela primeira vez em 1789, em Londres. Embora não seja a primeira publicação dessa natureza — Gronniosaw havia publicado sua narrativa quase vinte anos antes —, a descrição pelas mãos de Equiano da captura, da travessia no navio negreiro e, posteriormente, de uma vida literalmente em alto mar teve grande sucesso nos anos de sua publicação e é objeto de uma vasta fortuna crítica (Carretta, 2005; Edward, 1967; Jones, 1967; Rolingher, 2004; Walvin, 1998). Tanto em fins do século xviii quanto atualmente, o que explica a grande atenção que o texto recebeu é a riqueza de informações e de detalhes que preenchem suas páginas.

Nos dois volumes de The interesting narrative, Equiano narra suas desventuras, iniciando com um primeiro capítulo bastante detalhado, no qual apresenta ao leitor os costumes do seu povo “no ano de 1745, num vale encantador e fértil chamado Essaka” (1789, p. 5, tradução minha). Como aponta Acholonu (1989), trata-se de Isseke, na região de Issuama, na Nigéria central. Equiano era o mais novo de sete filhos e, por volta dos seus onze anos, foi raptado junto a sua irmã por dois homens e uma mulher, dos quais não informa a origem. Alguns estudiosos afirmam se tratar de comerciantes aros, conhecidos pela prática do comércio legal, no qual trocavam mercadorias de origem europeia por pessoas que eram submetidas à escravização (Rediker, 2011, p. 122-3).

Uma vez sequestrados, Equiano e sua irmã vivenciariam algo muito parecido com o que descreve Gronniosaw na narrativa de 1770: um longo percurso, de quase oito meses, em direção à costa. Logo no início do trajeto as crianças empreendem diferentes tentativas de fuga, chamando a atenção de pessoas que andavam próximo à estrada que o grupo havia tomado. Mas “meus gritos serviram apenas para que eles me amarrassem com mais força, tapassem minha boca e me pusessem dentro de um saco grande. Taparam também a boca de minha irmã, amarraram suas mãos e assim seguimos até sair da vista daquela gente”. Embora afirme que não sofreu grandes maus tratos nas mãos dos três sequestradores, Equiano evidencia o espanto e a profunda tristeza que dominaram ele e sua irmã. Durante o tempo em que estiveram nesse caminho, diante da retirada traumática do seio de seu povo, os irmãos consolavam um ao outro, ainda que fosse banhando “um ao outro com nossas lágrimas”. Mas mesmo isso mudou, logo nos primeiros dias, quando foram tristemente separados, a despeito dos pedidos chorosos das crianças. Equiano descreve esse como “o dia de maior tristeza de sua vida”, que mais tarde será vivido, como narra, com ainda mais intensidade (1789, p. 50, tradução minha).

Depois de separados os irmãos, Equiano foi vendido inúmeras vezes, vivendo temporariamente entre muitas aldeias e povos diferentes. Nessa passagem de sua narrativa, evidencia sensações de conforto e desconforto (sempre em termos relacionais, uma vez que o sequestro inicial só lhe trazia amargura) que se alteravam com a mesma velocidade com a qual os dias mudavam. O segundo capítulo de The interesting narrative…, nesse sentido, é muito importante para a compreensão da diversidade social, cultural e linguística dos diferentes povos africanos envolvidos nas redes de comércio de mercadorias e pessoas escravizadas. Se nos primeiros locais por onde Equiano passa e onde vive por curtos períodos de tempo moram pessoas com hábitos e práticas culturais com os quais mantinha certa familiaridade, ele termina por chegar, como demonstra o historiador Marcus Rediker, “a um lugar onde a familiaridade cultural já não existia. Na verdade ele ficou chocado com a cultura dos ibibios litorâneos, que, como ele observou, não eram circuncidados, não tomavam banho como ele costumava fazer, usavam panelas e armas europeias e lutavam entre si com os punhos” (Rediker, 2011, p. 126). Essas diferenças nos modos de viver e de organizar o cotidiano eram objeto de seu estranhamento,

Mas, acima de tudo, fiquei espantado por não ver sacrifícios ou oferendas entre eles. Em alguns desses lugares, as pessoas se ornamentavam com cicatrizes e mantinham os dentes muito afiados. Às vezes, elas queriam me ornamentar da mesma maneira, mas eu não deixava, na esperança de que em algum momento eu pudesse estar entre pessoas que não se desfigurassem assim. (Equiano, 1789, p. 67, tradução minha)

A proximidade que os ibibios mantinham com o litoral ajuda a explicar a presença de “panelas e armas europeias”, o que Equiano só poderia saber muito tempo depois, quando já escrevia sua autobiografia, tendo em vista que os brancos europeus lhe eram completamente desconhecidos até então. Trocas comerciais entre europeus e africanos já possuíam grandes proporções quando Equiano estava na região litorânea. Em Narrative of the enslavement of Ottobah Cugoano, a native of Africa…, de 1787, Cugoano descreve o momento em que foi sequestrado por homens vindos de uma considerável distância de Agimaque, como vimos, seu lugar de nascimento. Ele descreve que tentou fugir, junto às outras crianças, “em vão, pois pistolas e facões logo surgiram, ameaçando-nos” (Cugoano, 1825, p. 112, tradução minha). Aqui mais uma vez são descritos instrumentos de origem europeia que muito provavelmente foram parar nas mãos dos sequestradores de Cugoano via trocas comerciais, motivadas pelo tráfico negreiro.

Essas demandas ocorriam por via terrestre, marítima (próxima à costa) e fluvial. O conhecimento das vias fluviais e a mobilidade espacial, na verdade, faziam parte da experiência de diversos povos africanos muito antes dos primeiros contatos com os europeus, como já afirmaram os historiadores John Thornton (2004) e Jaime Rodrigues (2012). Como discutiremos adiante, as técnicas de navegação — ainda que em escalas e proporções muito menores àquelas do tráfico atlântico — faziam parte da rotina mercantil de muitas sociedades do continente africano, e não foram desprezadas nem por capitães europeus, que empregavam muitos africanos em suas embarcações, nem por esses últimos, que encontravam formas criativas de empregar seus conhecimentos em busca de um ideal de liberdade.

Cosmovisões

Por um rio, provavelmente o Bonny, Equiano foi mais uma vez levado, numa canoa, ao longo de dias que findavam com paradas para abastecimento em “diferentes regiões” das margens. A proximidade do mar é o indício do próximo lugar no qual Equiano deve permanecer por mais um tempo: um agitado porto de tráfico de escravizados em algum ponto do Golfo de Biafra, a nordeste do Golfo da Guiné e ao sul do delta do rio Níger. Ao chegar à região portuária, Equiano vivencia, com o maior espanto até então, o início de um verdadeiro inferno. Ao avistar o grande navio negreiro, foi tomado por assombro, que se converteria em terror ao ser levado a bordo, onde seria tocado e analisado, como um objeto, pela tripulação. “Agora eu estava convencido de que tinha entrado em um mundo de espíritos maus e de que eles iriam me matar” (Equiano, 1789, p. 70, tradução minha).

Tudo ali lhe parecia estranho e desconhecido. A tez dos marujos, seus longos cabelos e a língua que falavam, completamente desconhecida por ele. Ao longo dos oito meses em que atravessou vastas regiões de Isseke até Biafra, Equiano teve contato com línguas muito diversas da que falava em sua terra natal. Ainda assim, com maior ou menor grau de dificuldade, conseguiu se comunicar sem maiores problemas. Em função de os troncos linguísticos das regiões originárias possuírem alguma similaridade e, principalmente, dos contatos motivados pelo comércio, as estruturas de comunicação entre eles costumavam ser muito parecidas (Heine & Nurse, 2000, p. 259). Se existiam diferenças substanciais entre as línguas —e elas existiam—, havia expressões e vocábulos que poderiam ser facilmente aprendidos por estrangeiros. A língua dos marujos, entretanto, era-lhe inteiramente estranha, e nada havia ali que pudesse lhe oferecer algum indício do que era dito. A absoluta incompreensão das palavras, a estranheza das roupas, dos ornamentos e da própria embarcação, de proporções por ele nunca vistas, somaram-se em uma situação que o levou ao desespero.

Quando eu olhei em volta do navio e vi uma grande fornalha ou cobre em ebulição, e uma multidão de pessoas negras acorrentadas, com os semblantes expressando desânimo e tristeza, já não duvidava do meu destino; vencido pelo horror e pela angústia, caí imóvel no convés e desmaiei. (Equiano, 1789, p. 71, tradução minha)

Equiano não sabia que estava num navio negreiro, nem que aqueles homens eram europeus que vendiam pessoas na América, como mercadorias. Não sabia que seu destino era ser escravizado nas plantations do Novo Mundo. Não se via, portanto, como parte da rede do tráfico atlântico de africanos, porque não via nem a si mesmo pelo espectro de uma identidade “africana”, nem possuía conhecimento das vastidões atlânticas. Tudo isso seria aprendido pela experiência. Por desconhecer o significado de todas essas coisas e em razão da cosmovisão de seu povo, Equiano via aquelas pessoas como seres dotados de poderes mágicos e, principalmente, como canibais prontos para devorá-lo e aos outros com quem compartilhava aquela condição.

Como já afirmei, o tráfico negreiro só foi possível porque encarnado em relações muito complexas e diferentes, ao longo do tempo e do espaço. Explicá-lo, desse modo, deve ser um exercício que leve em conta todos os sujeitos envolvidos nessas relações, fossem portugueses, franceses, ingleses, de alta ou baixa posição na hierarquia social, fossem os próprios africanos, oriundos de diferentes sociedades, com línguas, organizações sociais, políticas e culturais distintas entre si. Durante muito tempo se procurou explicar esse processo a partir do que era possível vislumbrar do ponto de vista de quem organizava as redes do tráfico, dos marinheiros e comerciantes europeus. Alguns esforços, porém, foram feitos para olhar para esse conjunto de situações por meio das experiências de africanos.

O historiador Robert Slenes (1995), por exemplo, apresenta algumas evidências que nos ajudam a compreender o entendimento de Equiano sobre os europeus que encontrou no navio negreiro como seres mágicos. Para Slenes, muitos povos da África Central viam na cor branca o símbolo da morte. Em suas cosmologias, o grande mar (kalunga) e os grandes navios (malungu) eram associados à travessia para o mundo dos mortos, onde viviam os espíritos. Quando Equiano destaca a diferença da tez dos marujos em relação a sua própria, e evidencia o grande medo de ser comido por eles, o que se pode inferir é que a associação mais próxima que faz diante de tantas coisas desconhecidas é aquela que recorre às suas crenças e concepções de mundo mais profundas.

Enquanto estávamos na costa, fiquei principalmente no convés; um dia, para minha grande surpresa, vi uma dessas embarcações chegando com as velas para cima. Assim que os brancos viram, deram um grande grito, o que nos espantou; ficamos mais chocados ainda ao ver que a embarcação ia ficando cada vez maior à medida que se aproximava. Finalmente, ela lançou âncora a minha frente e, quando a âncora se firmou, eu e meus conterrâneos ficamos absolutamente surpresos ao ver a embarcação parar; e então nos convencemos de que aquilo era feito por magia. (Equiano, 1789, p. 77-8, tradução minha)

Se os relatos e a produção pictórica europeia sobre os povos africanos permearam o imaginário ocidental entre os séculos xviii e xix, muito menos conhecidas, mas igualmente valiosas, são as representações africanas sobre os brancos europeus. Uma série de esculturas em madeira (figura 1), hoje objetos de exposição permanente do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, em Portugal, exibe figuras de comerciantes portugueses, representados com vestimentas e objetos europeus, como cachimbos, mas cercados de símbolos de origem songo. Outras esculturas (figura 2) ainda, de origem kongo/yombe, mostram figuras masculinas em trajes europeus com as faces pintadas com pigmento branco. Essas esculturas, produzidas ao longo do século xix, evidenciam a presença portuguesa na África Central e narram, visualmente, as tensões dessa presença nas costas africanas. Acredita-se ainda que muitas dessas peças eram utilizadas em rituais religiosos, com o intuito de aplacar a fúria dos “espíritos brancos”, o que explica a cor de suas pigmentações.

Desse modo, vê-se confirmada a tese de que a figura europeia não só era vista com estranhamento pelos povos africanos como também motivava conjecturas a respeito de seu caráter espiritual.1

Equiano oferece ainda muitos outros exemplos que reafirmam, para ele, o caráter mágico da tripulação branca. Certa vez, o jovem rapaz observou, durante muito tempo, um marinheiro utilizando um quadrante, instrumento de extrema importância para as atividades náuticas, que se baseava na medição do ângulo da estrela Polar em relação ao horizonte para determinar a localização da embarcação. Quando o marinheiro percebe, finalmente, a surpresa do jovem, decide satisfazer sua curiosidade, fazendo-o olhar através do instrumento. “As nuvens pareciam terra, que desaparecia enquanto elas passavam”, o que aumentava ainda mais sua admiração, de modo que “estava então mais convencido que nunca de estar em outro mundo e de que tudo era mágico” (Equiano, 1789, p. 83, tradução minha).

Em outro momento da narrativa, Equiano aponta mais uma vez seu medo de ser canibalizado pela tripulação, quando numa crise de abastecimento o capitão lhe diz que teria que comê-lo para sobreviver à viagem. Equiano afirma que, enquanto descreve essa situação, possui consciência de que se tratara de uma brincadeira ou de uma forma de incitar o medo que o menino já havia manifestado. Mas não por isso deixa de evidenciarque, naquela altura, sentiu-se apavorado e que passou a observar cada movimento do barco como o prenúncio de sua morte (Reis, Gomes & Carvalho, 2010, p. 242-5).

O tema da canibalização é recorrente na maior parte das narrativas de africanos. Em alusão ao período em que foi enganado e levado até um dos portos do tráfico da região da Costa do Ouro, Ottobah Cugoano descreve a seguinte situação: “No dia seguinte seguimos viagem e, à noite, chegamos a uma cidade, onde vi várias pessoas brancas e fiquei com medo de que me comessem” (1825, p. 123, tradução minha). Ele explica: o medo estava “de acordo com a nossa noção, como crianças das partes interioranas do país” (Cugoano, 1825, p. 123, tradução minha). O “país” a que se refere é o próprio continente. Quando escreve essas palavras, muito tempo depois da travessia num navio negreiro, Cugoano parece concordar que as sociedades que viviam nas regiões distantes da costa não conheciam pessoas brancas ou delas tinham apenas ouvido falar, o que alimentava a aura em que admiração e espanto se mesclavam.

A forma como Equiano descreve os brancos do navio abre um amplo campo de reflexões sobre o modo como africanos vivenciavam a experiência do tráfico, como apontou Slenes. Esse historiador e outros que se dedicaram ao tema se referiram aos povos da África Central principalmente por meio do estudo de suas línguas e da estrutura de suas comunicações. Equiano, porém, vinha da região compreendida como a África ocidental, em quase tudo muito diferente da vida e da organização de povos de outras regiões. Desse modo, a semelhança da sua descrição e também a de Cugoano com aquilo apontado por Slenes sobre os povos da África Central possibilita entrever que havia muito mais em comum na experiência do tráfico de africanos do que se pode imaginar, e que se a origem geográfica e cultural dos povos escravizados era muito diversa a condição do tráfico acabava por criar situações muito semelhantes ao longo do tempo e dos espaços que constituíram esse processo.

A travessia: violência, práticas alimentares e revoltas

O navio em que estava Equiano, provavelmente o Ogden, como alguns estudiosos da vida do africano apontam (Carretta, 2005, p. 34; Trans-Atlantic Slave Trade: Database, 2008, nº 90473), ficou oito meses parado na costa, à espera do número suficiente de pessoas para serem transportadas. Isso significou, na prática, muitas mortes antes mesmo de o navio zarpar rumo ao leste do Atlântico. O ar no interior do navio era sufocante e havia pouco espaço para se locomover, o que criou um clima pestilento, promovendo o desenvolvimento de doenças entre as pessoas aglomeradas. Essa situação de terror não era suficiente para que o capitão colocasse logo o navio em alto mar: era preciso ter um número satisfatório de cativos para serem vendidos, caso contrário a viagem seria perdida. A morte e a peste eram, assim, efeitos colaterais do objetivo maior dos responsáveis pelo tráfico — por isso eram quase naturalizadas — e aqueles que sucumbiam eram “vítimas da avareza imprevidente” dos brancos, como Equiano fez questão de anotar (1789, p. 79, tradução minha).

Mas o pior ainda estava por vir. Quando a âncora do navio foi içada e as velas estendidas, começou para Equiano o verdadeiro inferno a bordo. A Passagem do Meio foi por ele descrita como um dos momentos mais trágicos da sua vida. As pessoas no porão passavam a maior parte do tempo acorrentadas e, ao menor sinal de desordem, eram violentamente chicoteadas, na frente das demais. Mahommah Gardo Baquaqua, nascido em 1830 na região do Benin e jogado nas garras do tráfico ainda criança, como Gronniosaw, Equiano e Cugoano, descreve com detalhes a condição do porão do navio negreiro e a violência que lhe era inerente. “Seus horrores, ah, quem pode descrever? Ninguém pode representá-los de fato como o pobre desafortunado, miserável que foi confinado em seu interior” (Baquaqua, 1854, p. 42, tradução minha). Depois dessas palavras, Baquaqua inicia uma longa digressão, na qual procura evidenciar a crueldade daqueles que, lendo sua descrição da travessia, continuariam a defender a escravidão. Lançando mão de uma forte moral cristã — que torna o elo com o leitor ainda mais estreito —, o autor afirma que os escravagistas que não abrirem mão da defesa do cativeiro viverão uma experiência comum à dele, mas não no porão do navio e sim no inferno. Para ele, eram quase sinônimos.

Assim, Baquaqua continua:

Nossos sofrimentos eram apenas nossos. Não tínhamos ninguém com quem compartilhar nossas misérias, ninguém para cuidar de nós nem para nos dizer uma só palavra de conforto. Alguns foram jogados ao mar antes do último suspiro; quando suspeitavam que alguém não sobreviveria, liquidavam-no dessa maneira. (1854, p. 43-4, tradução minha)

Em 1791, o marujo John Cranston testemunha, diante do júri federal, sobre o caso de uma jovem negra que havia sido atirada viva ao mar durante a travessia do Polly, navio aportado em Rhode Island depois de uma longa viagem desde a Costa do Ouro (apud Rediker, 2011, p. 422). Segundo Cranston, acreditava-se que a mulher estava com varíola e o próprio capitão da embarcação, James D’Wolf, “ordenou que a pusessem no cesto da gávea maior, temendo que ela contagiasse os outros”. Passado um dia, o capitão convocou a tripulação e “nos perguntou se queríamos atirá-la ao mar. Respondemos que não. Não queríamos fazer isso”. A atitude de negação dos marujos não foi suficiente para o capitão, convencido da necessidade da ação, e “ele próprio subiu pelo convés, dizendo que ela devia ser atirada ao mar”. A cena seguinte se aproxima às descrições presentes nas narrativas de escravizados no que diz respeito à violência e terror: “amarrou-a a uma cadeira, cobriu-lhe os olhos e a boca com uma máscara. E então, com cordas amarradas em volta da cadeira, nós a baixamos para bombordo do navio”. Segundo Cranston, depois do ocorrido, o capitão James D’Wolf “só disse lamentar ter perdido uma cadeira tão boa”.

Marcus Rediker (2011, p. 358 em diante), ao apresentar essa história, conclui afirmando que, a despeito do processo movido contra o capitão e das evidências oferecidas pelas testemunhas, D’Wolf continuou livre, sem punição, tendo sua família gozado do mais pleno conforto, resultado dos ganhos do traficante de africanos. D’Wolf termina a vida como senador dos Estados Unidos.

A alimentação dos cativos era escassa. Certa vez, motivados pela fome, alguns africanos da mesma embarcação de Equiano roubaram peixes que haviam sido pescados como um complemento do abastecimento da tripulação. “A tentativa lhes rendeu flagelações muito severas” (Equiano, 1789, p. 74, tradução minha). Baquaqua descreve a mesma situação, anos mais tarde, quando diz:

A única comida que tivemos na viagem foi milho cozido. Não posso dizer quanto tempo ficamos confinados, mas pareceu um intervalo muito longo. Sofremos muita sede, mas negaram a água de que necessitávamos. Uma caneca por dia era a dose permitida, nada mais; e muitos, muitos escravos morreram na travessia. Havia um pobre coitado que ficou tão desesperado de sede que tentou pegar a faca do branco que nos trazia água; foi levado ao convés e eu nunca soube o que se passou com ele. Creio que foi jogado ao mar. (1854, p. 43, tradução minha)

A tônica das práticas alimentares a bordo era a escassez, que mudava de acordo com a hierarquia do navio. Marujos, nesse sentido, tinham uma experiência próxima à dos cativos —mas, ainda assim, muito superior. Doenças como varíola e escorbuto, que dizimaram milhões de africanos e algumas centenas de marinheiros ao longo da travessia do Atlântico, eram facilitadas pela baixa imunidade, intimamente relacionada à alimentação disponível nos navios. Esse tem sido um tema a que historiadores se voltam para compreender as diferentes dimensões sociais que constituem a experiência da navegação de longo curso, incluído o tráfico negreiro (Rodrigues, 2013). Os estudos demonstram como doenças e índices de mortalidade, embora sejam de natureza biológica, só podem ser realmente compreendidos quando considerados como produzidas socialmente. A quantidade e a qualidade da alimentação condicionaram, ao lado de outros elementos, o grau de “sucesso” das viagens atlânticas, e ninguém sabia melhor disso que os africanos que passavam meses no fundo escuro de um porão.

A travessia era um momento de “aprendizagem” da escravidão. As condições precárias a que estavam submetidos os africanos era um vislumbre da desumanização que vivenciariam, a maior parte pelo resto de suas vidas, em terras americanas, ainda que, àquela altura, não soubessem disso. Mas, na mesma intensidade em que se criava o aprendizado da violência, também se produzia uma cultura de resistência. Eram, assim, condições que se nutriam mutuamente, como Baquaqua parece descrever ao afirmar que “quando um de nós se rebelava, cortavam a pele com faca, e esfregavam pimenta ou vinagre para pacificá-lo(!)” (1854, p. 50, tradução minha).

Essa resistência possuía faces diversas. Jaime Rodrigues narra o caso de Manuel da Silva, comerciante português que, no ano de 1782, assiste a uma sublevação de africanos no porto de Cabinda, antes mesmo de o navio zarpar. Tendo arrombado o paiol de armas e munições do navio, os africanos sublevados ocuparam o convés e tomaram o controle da embarcação, não sem antes responder ao fogo aberto pela tripulação: “preferiam morrer a sair dali” (Rodrigues, 2005, p. 223). O que se seguiu foram tentativas, frustradas pelos africanos, de conseguir ajuda de um brigue francês ancorado próximo ao navio; depois disso, os portugueses tentaram fugir, navegando em alto mar. A embarcação acabou encalhando na praia e, quando invadida, foi incendiada pelos africanos, sobrevivendo apenas 72 dos 271 que haviam sido embarcados.

Outra revolta, tornada famosa por Amistad, uma representação cinematográfica de 1997, dirigida por Steven Spielberg, envolveu os africanos embarcados na escuna de bandeira espanhola La Amistad, em 1842. Liderados por Sengbe Pieh (Joseph Cinqué), os cativos tomam o controle da embarcação enquanto navegam próximo ao litoral cubano, matam a maior parte da tripulação —poupando dois marinheiros— e tentam retornar ao continente africano. Como não dominavam o uso dos instrumentos náuticos disponíveis, não conseguiram aprumar o navio na direção certa, e acabaram interceptados por um navio estadunidense e levados para a terra. A despeito de alguns mitos construídos posteriormente (Jones, 1997 e 2000), a rebelião do La Amistad foi mais uma entre muitas, que em contraste com essa não deixaram registros históricos.

A resistência à escravização e ao tráfico, porém, começavam muito antes da travessia: são inúmeros os casos de conflitos entre europeus e as elites e nobrezas africanas. Rodrigues apresenta, para a região da África Central, as espinhosas tentativas de negociação entre traficantes de escravos e reis e rainhas africanos, que muitas vezes atrasavam em muito os planos de captura de cativos e a saída dos navios negreiros de seus portos (2005, p. 226). Além disso, as recorrentes sublevações de africanos capturados atrapalhavam a “ordem” dos barracões onde eles eram mantidos antes de serem embarcados. No limite, esse foi um dado com o qual os próprios reinos europeus tiveram de lidar, e o faziam por meio de suas centenas de marinheiros e intermediários do tráfico negreiro.

A resistência continuava, e por vezes se acentuava, a bordo. Se é difícil imaginar o número de revoltas nas quais os africanos tomavam os navios, já que há poucos registros sobre esses casos e sabemos que nenhuma delas foi vitoriosa, devemos olhar para outros tipos de resistência, como aqueles descritos por Equiano, em The interesting narrative… Era muito comum que seus companheiros, quando podiam acessar o convés, atentassem contra as próprias vidas, atirando-se ao mar. Segundo ele, quando isso ocorreu, certa vez, houve “tamanho barulho e confusão no navio, como eu nunca havia visto antes” (Equiano, 1789, p. 62, tradução minha). Ainda que a tripulação tenha lançado botes para recapturar os três africanos que se lançaram ao mar, apenas um foi recapturado.

Essa prática era tão comum a bordo que, a partir do século xviii, muitos navios vinham equipados com redes a seu redor, para evitar que os cativos se lançassem ao mar. Seja como for, situações como essas foram descritas muitas vezes, como fez o historiador Marcus Rediker, como “autodestruição” ou como uma preferência pela morte à escravização. Acredito, porém, que é necessário ter certa cautela ao concluir que essa era simplesmente uma prática de autoflagelo. Equiano, em certo momento, perde-se numa digressão cheia de significados: “Muitas vezes, eu acreditava que os habitantes do fundo do mar eram mais felizes que eu. Eu invejava a liberdade de que gozavam; quantas vezes quis mudar minha condição para a deles” (1789, p. 62, tradução minha). Aqui, o autor pode estar se referindo tanto aos animais aquáticos, com quem convivia ao longo da travessia, quanto aos companheiros que, ao se lançarem ao mar, acabaram mortos. Considerando a concepção de Equiano sobre o que separaria a vida e a morte, como ele apresenta no primeiro capítulo de sua narrativa, a segunda opção me parece a mais plausível. Nesse caso, o que chamamos de “suicídio” era uma entre várias tentativas de retornar às terras de origem, ao lar.

O aprendizado da resistência

Não seria surpreendente que muitos africanos na experiência do tráfico considerassem possível o retorno a nado para as costas africanas. O “grande mar” era uma realidade material, mas também simbólica e, nesse sentido, a travessia era, ou poderia ser, mais fácil do que se havia experimentado até então.

Sabemos, portanto, que a busca pela liberdade era uma constante, durante a captura —como as narrativas de Gronniosaw, Equiano e Baquaqua demonstram—, enquanto os navios ainda estavam na costa ou mesmo na travessia do Atlântico. Parece que o ideal da liberdade e as experiências atlânticas entravam em uma simbiose que fazia da vida no mar a expressão do instável, do mutável e do contingente, tal como a própria água que sustentava os navios. O que os historiadores Rediker e Peter Linebaugh chamam de “Hidrarquia” —a organização dos marinheiros feita a partir da base, frente à organização do Estado marítimo, feita pelo topo— produziu “uma tradição marítima radical que fez do Atlântico também uma zona de liberdade” (2008, p. 157). E nisso os africanos tiveram papel fundamental: basta considerar as práticas de resistência que começavam ainda no continente africano, atravessavam o grande mar e se reelaboravam nas Américas, por meio dos quilombos, das rotas de fuga, das múltiplas solidariedades e das tentativas criativas de reconstrução dos laços que a escravização tratava de romper.

Após desembarcar em Barbados, Equiano vivencia novamente a experiência de criação de laços de companheirismo seguida de sua rápida fragmentação. Na verdade, o garoto de onze anos de idade permanece pouco tempo em terra firme — essa seria sua realidade durante a maior parte da vida. De Barbados é levado para a Virgínia, onde é comprado por um fazendeiro, e depois levado para a Inglaterra, num navio de mercadorias, portanto, em melhores condições que aquelas nas quais atravessou o Atlântico pela primeira vez. A partir de então, navega como escravizado por mares do norte da Europa e pelo Mediterrâneo, aprendendo técnicas de navegação e artilharia náutica. Torna-se ele próprio um comerciante de produtos, realizando diversas viagens nessa condição. Sua experiência se aproxima daquilo que Paul Gilroy chama de Atlântico Negro, “as formas culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais originadas pelos negros dispersos nas estruturas de sentimento, produção, comunicação e memória do Atlântico” (2012, p. 35).

A linguagem, num movimento constante de mudanças e adaptações, expressa essas formas estereofônicas. É já na experiência do tráfico e do navio negreiro que africanos têm contato com a diversidade linguística, que é uma característica desse processo. Diversidade que se encontra no interior do porão, entre “africanos de todas as línguas” (Equiano, 1789, p. 85, tradução minha), e nas relações estabelecidas entre eles e a tripulação. Além dos já citados casos de Gronniosaw, que aproxima a orelha de um livro a fim de ouvir o que ele tem a lhe dizer, e de Equiano, alfabetizado enquanto navega em mares europeus, Baquaqua escreve: “durante a estada no navio negreiro consegui aprender um pouco da língua portuguesa, com os homens já mencionados, e, como o meu dono era português, podia compreender muito bem o que ele queria” (1854, p. 60). A participação de africanos na estruturação da vida marítima era parte da experiência do tráfico negreiro, onde se constituíam como intermediários, mas não se limitava a ela. Equiano atuou em naufrágios de navios de reinos inimigos, na compra e venda de produtos na Europa, e estabeleceu relações sociais que lhe possibilitaram ser alfabetizado no idioma inglês, batizado na religião cristã e juntar um pecúlio de pouco mais de quarenta libras esterlinas, com as quais comprou sua liberdade em 1766. Não se pode afirmar que tenha tido uma “vida fácil”, pois esteve na maior parte do tempo submetido às humilhações e violências físicas pelas quais passava um escravizado. Entretanto, sua trajetória difere muito da maior parte dos milhões de africanos levados para as Américas, que passariam o resto de seus dias nas plantations, trabalhando na colheita de monoculturas ou nas casas-grandes, onde realizavam tarefas domésticas. A vida no mar possibilitou a Equiano certa elasticidade no que tange ao caráter das relações sociais nas quais se via envolvido e maior margem de atuação.

No livro Gerações de cativeiro, o historiador Ira Berlin organiza sua análise da escravidão nos Estados Unidos em cinco momentos, baseados numa perspectiva cronológica e espacial. As narrativas das vidas de Equiano e de Baquaqua podem ser compreendidas à luz do primeiro momento apontado pelo autor, referido às “gerações da travessia”:

[…] homens e mulheres cosmopolitas de origem africana que chegaram ao continente norte-americano simultaneamente aos primeiros aventureiros europeus. Seu conhecimento do mundo atlântico mais amplo, a fluidez com que se moviam nele e sua habilidade camaleônica para alterar sua identidade moderavam a força da escravidão, permitindo a uma considerável proporção desses recém-chegados conquistar sua liberdade e usufruir de uma modesta prosperidade. (Berlin, 2006, p. 17)

A vida atlântica desses sujeitos não findava com a compra ou com a conquista de sua liberdade. Assim como Equiano, muitos outros africanos que haviam sido escravizados, quando libertos, continuavam no mar, como marinheiros, médicos, cozinheiros e barbeiros. Um deles era conhecido, na primeira metade de século xix, como o alufá Rufino.

Alufá, termo que se refere a um tipo de guia espiritual muçulmano, era a forma como Rufino José Maria, africano nascido na região de Oyó, era conhecido na Recife oitocentista. Acusado de estar envolvido numa insurreição de escravizados, Rufino é interrogado pela polícia local. Dos seus interrogatórios emerge uma vida construída no Atlântico, com passagens por Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Serra Leoa. Rufino, ou Abuncare —seu nome muçulmano—, conquista sua liberdade no sul do Brasil e, depois disso, passa parte da vida no mar, entre América e África, espaço onde sua identidade é reelaborada diversas vezes.

Como afirmam os autores de importante obra recente sobre a vida de Rufino (Reis, Gomes & Carvalho, 2010), sua trajetória não foi típica, distanciando-se da maior parte dos africanos na rede do tráfico. Entretanto, acredito, assim como os autores, que naquilo que há de excepcional e de extraordinário reside a própria compreensão do que são a regra e o ordinário: trata-se apenas de evidenciar que a regra não se abate sobre a história, explicando-a por completo, mas é nela elaborada. Rufino, mas também Equiano e Baquaqua, embora constituam exceções, são exemplos de como o oceano e sua vastidão podiam representar, se não aquilo que tanto desejavam, ao menos o melhor que poderiam ter (Reis, Gomes & Carvalho, 2010, p. 360).

Num contexto escravista, pode-se afirmar que não eram as cartas de alforria que asseguravam, sozinhas, a manutenção da liberdade. Essa deveria ser provada e exercida de diferentes formas, pois não se restringia apenas à qualidade jurídica da escravidão, mas a todo um conjunto de condições de existência e sobrevivência da população negra. Não por outro motivo os autores das autobiografias se tornaram figuras públicas, em muitos sentidos, e possuíam relações estreitas como o movimento abolicionista. O próprio Equiano é nome importante para a consolidação do Slave Trade Act, de 1807, que extinguia o tráfico negreiro no Império britânico. Embora o projeto tenha sido apresentado ao Parlamento por um grupo de evangélicos protestantes e quakers formado em 1787, dois anos antes da publicação de sua narrativa portanto, a sua proximidade com figuras importantes da luta abolicionista e o sucesso da publicação não deixam dúvidas de que ele possuiu um papel importante para a luta em prol do fim do tráfico (Schama, 2011, p. 180 em diante).

Desse modo, os sujeitos que viveram a experiência do cativeiro e as suas memórias da travessia constituem aquilo que Rediker chama de “reação criativa e de afirmação de seu instinto vital” (2011, p. 16): aqueles que vivenciaram essa experiência e que por isso sabiam seus significados mais concretos e também como lutar contra eles, apresentando-os às massas por meio de suas autobiografias.

As experiências de Gronniosaw, Baquaqua, Cugoano e Equiano chegam até nós como possibilidades de compreender os sentidos que a travessia no interior dos porões dos navios negreiros poderia ter para os africanos na condição do cativeiro. Embora remontem às últimas décadas do século xviii, essas narrativas só foram consideradas nos estudos sobre o tráfico atlântico de africanos escravizados muito recentemente. Esse “problema” historiográfico está relacionado a duas questões: em primeiro lugar, aos interesses expressos nas abordagens e metodologias utilizadas pelos estudos do tráfico ao longo do século xx, e, em segundo, ao próprio estatuto que as autobiografias de escravizados tiveram ao longo do tempo.

Caminhos historiográficos

Desde fins do século xviii se realizaram muitos levantamentos numéricos sobre o tráfico (United Kingdom, Foreign Office, 1845). Seja como forma de combatê-lo (evidenciando o alto grau de mortalidade dos africanos), seja com o intuito de reiterá-lo (destacando sua importância econômica), esses estudos foram contemporâneos das centenas de viagens da travessia e por isso também informam sobre os embates em torno da abolição do tráfico negreiro. Entre os séculos xix e xx, a partir da dinâmica imperialista, outros estudos foram produzidos, mas sem grandes contribuições analíticas que possibilitassem um olhar crítico sobre o tema. Em sua maioria, eles possuem um tom de justificativa do sequestro massivo de africanos, com base em um discurso civilizatório.

É na primeira metade de século xx, mais precisamente depois da i Guerra Mundial, que são publicadas obras que criticam o tráfico, o que foi uma forma de contrapor o próprio imperialismo protagonizado por nações como Inglaterra e Estados Unidos naquele período (Rinchon, 1929; Donnan, 1930). Essas obras parecem exagerar muitos números, com o intuito de denunciar o impacto moral do tráfico para as sociedades contemporâneas. Muito em razão disso, a grande preocupação dos estudos seguintes foi justamente estabelecer os números mais consistentes relacionados àquele momento da história. Outros fatores que impulsionam essa perspectiva são a criação dos centros de estudos africanistas e a luta pelos direitos civis da população negra, que tornava urgente, em termos acadêmicos e políticos, o aprofundamento das questões relacionadas à diáspora africana.

Nesse contexto é publicada uma das principais e mais conhecidas obras sobre o tráfico negreiro, The Atlantic slave trade: a census, de Philip Curtin (1969). O livro calculava o volume do tráfico negreiro por meio de fontes que até então haviam sido deixadas de lado, e apresentava uma estimativa do volume total de africanos traficados entre os séculos xv e xix. Os números apontados por Curtin — cerca de onze milhões de africanos — suscitaram uma profusão de pesquisas que tinham como objetivo cotejar outros tipos de fontes para averiguar sua acurácia. Assim, é a partir dos anos de 1960 que o tráfico negreiro se consolida como objeto de investigação. Desse período surgem obras referenciais, centradas no impacto demográfico do tráfico, bem como nos aspectos econômicos do comércio de pessoas.

Destacam-se os livros Race and slavery in the Western hemisphere: quatitative studies, de Stanley Engerman e Eugene Genovese (1975); Uncommon market: essays in the economic history of the Atlantic slave trade, de Henry Gemery e Jan Hogendorn (1979); e o artigo de Engerman “The slave trade and British capital formation in the eighteenth century: a comment on the Williams thesis” (1972).

As causas e as consequências da abolição do tráfico também foram objeto de pesquisas seminais, como The abolition of the Atlantic slave trade, de David Eltis e James Walvin (1981); The abolition of the Brazilian slave trade, de Leslie Bethel (1970); e as duas obras de Seymor Drescher, Econocide: British slavery in the era of abolition (1977) e Capitalism and anti-slavery: British mobilization in comparative perspective (1986), esse último uma resposta contundente à tese, ainda em voga, de Eric Williams, em Capitalism and slavery.

Esses estudos, em sua grande maioria, reproduzem a preocupação das primeiras pesquisas em determinar números, movimentações, valores e dados. São, por isso, fundamentais para a compreensão das dinâmicas estruturais do tráfico e seu papel na formação do capitalismo ocidental. Mas não explicam, ou explicam muito pouco, sobre como os sujeitos da travessia elaboraram e vivenciaram essas estruturas em movimento. Alguns esforços recentes nesse sentido têm sido muito bem-sucedidos e é com eles que este artigo dialoga.

De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860), de Jaime Rodrigues (2005) e O navio negreiro: uma história humana, de Marcus Rediker (2011), originalmente publicado em 2007, são dois exemplos de estudos desse tipo. No primeiro, Jaime Rodrigues revisita aquele que foi o trajeto atlântico mais percorrido pelo comércio negreiro, devido a muitos fatores, como a proximidade entre o porto de Luanda e o Rio de Janeiro. Esse trajeto fica evidente pela própria estruturação dos capítulos, que possibilita ao leitor acompanhar, por meio das tensões e resistências de diversos sujeitos, os aspectos mais humanos da travessia. Temas que apareciam de modo muito superficial até então, como mortalidade, saúde e cultura marítima, ganham destaque, por meio da análise de documentos oficiais e relatórios de funcionários no Brasil e em Angola, processos de embarcações apreendidas, relatos de viajantes, queixas e cartas de colonos e governadores locais. Pela natureza das fontes utilizadas e pela abordagem historiográfica do livro, trata-se de um estudo das agências humanas que possibilitaram a arquitetura do tráfico.

Rediker também retoma as experiências da travessia, tendo como fio condutor as trajetórias dos indivíduos envolvidos com o tráfico negreiro entre os séculos xviii e xix. O autor destaca os significados das relações entre as elites africanas e os comerciantes europeus, qualificando um debate que muitas vezes desconsiderou a ação desses últimos. Ele realiza uma etnografia do navio, descrevendo as formas como foi percebido ao longo do tempo. A documentação que utiliza é muito vasta e coloca em diálogo as memórias de capitães e marujos, registros médicos, diários de viajantes, dados quantitativos e as autobiografias de escravizados. Um dos pontos fortes do livro é a análise da luta empreendida por abolicionistas pelo fim do tráfico, em que o autor desloca as conclusões mais tradicionais para o papel de homens comuns nas discussões que ocorriam nos parlamentos da época. Como o subtítulo da obra evidencia, trata-se de uma “história humana”, na medida em que o conflito e as contradições próprias da estruturação, manutenção e abolição do tráfico ocupam o lugar central da análise.

Além dessas obras, há outras que compartilham essa perspectiva, ampliam as considerações sobre as experiências do tráfico e constituem verdadeiros exercícios de história atlântica, como Saltwater slavery: a Middle Passage from Africa to American diaspora, de Stephanie Smallwood (2007); The Diligent: a voyage through the worlds of the slave trade, de Robert Harms (2002); e Shadows of the slave past: memory, heritage and slavery, de Ana Lucia Araújo (2014). O tráfico negreiro, a travessia do Atlântico e a própria diáspora africana se tornam, assim, campos de investigação nos quais não se esgotam as possibilidades de estudo.

***

Depois de vinte anos vivendo como escravo, Gronniosaw embarca para a Inglaterra, imaginando “que todos os habitantes daquela ilha eram santos; porque todos os ingleses que haviam visitado meu senhor eram boas pessoas”. Alimentando profundas esperanças de levar uma vida melhor, fora do cativeiro, ele “esperava encontrar nada além de bondade, mansidão e humildade nesta terra cristã”. Mas logo percebeu que sua realidade seria bem diferente daquilo que esperava, quando foi roubado por sujeitos que se aproveitaram de sua ingenuidade. Frustrado, Gronniosaw compartilha com o leitor: “eu mal podia acreditar que era possível que no lugar onde tantos cristãos eminentes viveram e pregaram, poderia abundar tamanha maldade” (Ukawsaw Gronniosaw & Shirley, 1770, p. 25, tradução minha).

Ele aprenderia que a escravidão havia criado uma raça e uma classe, e que, “ao entrelaçar os dois processos, mistificava ambos” (Berlin, 2006, p. 14). Sua vida em liberdade continuaria sendo difícil: se estava livre da plantation onde havia passado as duas décadas anteriores, continuava sob os grilhões que uma sociedade escravista reservava para os egressos do cativeiro. Diante disso, percebeu que deveria combater a escravidão de todas as formas possíveis e, assim como Equiano e Baquaqua, publicou sua autobiografia com esse intuito. O que essas memórias revelam é que a despeito da enorme violência e da subordinação sem precedentes, africanos na condição de escravizados construíram, em alto mar e além dele, uma cultura de resistência que frutificaria em terra firme, criando profundas raízes na história da Era Moderna.

Referências bibliográficas

Acholonu, C. O. (1989). The Igbo roots of Olaudah Equiano: an anthropological research. Owerri: afa Publications.

Araujo, A. L. (2014). Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery. Nova York: Routledge.

Baquaqua, M. G. (1854). An interesting narrative, biography of Mahommah G. Baquaqua, a native of Zoogoo, in the interior of Africa (a convert to christianity,) with a description of that part of the world; including the manners and customs of the inhabitants… Detroit: Samuel Moore.

Berlin, I. (2006). Gerações de cativeiro: uma história da escravidão nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Record.

Bethel, L. (1970). The Abolition of the Brazilian Slave Trade. Nova York: Cambridge University Press.

Bevilacqua, J. R. da S.; Silva, R. A. da (2015). África em artes. São Paulo: Museu Afro Brasil.

Carretta, V. (2005). Equiano, the African: biography of a self made man. Athens: University of Georgia Press.

Cugoano, Q. O. (1825). Narrative of the enslavement of Ottobah Cugoano, a native of Africa; published by himself in the year 1787. In: THE NEGRO'S memorial, or, Abolitionist’s catechism; by an Abolitionist. London: Hatchard & Co.

Curtin, P. D. (1969). The Atlantic Slave Trade, a Census. Madison: University of Winsconsin Press.

Donnan, E. (1930). Documents illustrative of the history of the slave trade to America. Washington, DC: Carnegie Institution of Washington.

Drescher, S. (1977). Econocide: British Slavery in the Era of Abolition. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Edward, P. (org.) (1967). Equiano’s travels. New York: Praeguer.

Equiano, O. (1789). The interesting narrative and the life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. London: s./e.

Eltis, D. & Walvin, J. (org.) (1981). The Abolition of the Atlantic Slave Trade. Madison: University of Wisconsin Press.

Engelman, S. L. & Genovese, E. D. (org.) (1975). Race and Slavery in the Western Hemisphere: Quantitative Studies. Princeton: Princeton University Press.

Engelman, S. L. (1972). The Slave Trade and British Capital Formation in the Eighteenth-Century: A Comment on the Williams Thesis. The Business History Review, 46(4), 430-443.

Florentino, M. y Góes, J. R. (2005). Morfologias da infância escrava: Rio de Janeiro, séculos xviii e xix. In M. Florentino (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade (pp. 207-228).Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Gemery, H. A. & Hogendorn, J. S. (1979). The Uncommon Market: Essays in the Economic History of the Atlantic Slave Trade. Nova York: Academic Press, Inc.

Gilroy, P. (2012). O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34.

Gutiérrez, H. (1989). O tráfico de crianças escravas para o Brasil do século xviii. Revista de História, 120, 59-72.

Harms, R. (2002). The Diligent: A Voyage through the Worlds of the Slave Trade. Nova York: Basic Books.

Heine, B. y Nurse, D. (org.) (2000). African languages: an introduction. New York: Cambridge University Press.

Hersak, D. (2010). Reviewing power, process, and statement: the case of Songye figures. African Arts, 43(2), 38-51.

Jones, G. I. (1967). Olaudah Equiano of the Niger Ibo. In P. D. Curtin (org.), Africa remembered: narratives by West Africans from the era of the slave trade (pp. 60-98). Madison: University of Wisconsin Press.

Jones, H. (1997). Mutiny on the Amistad: the saga of the slave revolt and its impact on American abolition, law and diplomacy. New York: Oxford University Press.

Jones, H. (2000). Cinqué of the Amistad a slave trader? Perpetuating a myth. The Journal of American History, 87(3,) 923-939.

Linebaugh, P. y Rediker, M. (2008). A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras.

Lovejoy, P. (2002). A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Neyt, F. (2004). Songye: la redoutable statuaire d’Afrique centrale. Anvers: Fonds Mercator; Milan: 5 Continents.

Pires, C.; Araújo, E. y Bernaschina, P. (org.) (2014). Da cartografia do poder aos itinerários do saber. São Paulo: Museu Afro Brasil.

Rediker, M. (2011). O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras.

Reis, J. J.; Gomes, F. dos S.; Carvalho, M. J. M. de (2010). O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (c. 1822-c. 1853). São Paulo: Companhia das Letras.

Rinchon, D. (1929). La traite et l’esclavage des Congolais par les Européens. Bruxelles: s./e..

Rodrigues, J. (2005). De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: Cia. das Letras.

Rodrigues, J. (2012). Africanos como tripulantes no Atlântico, séculos xviii e xix: historiografia e novas evidências. In: E. F. Paiva, Eduardo França y V. S. Santos (org.), África e Brasil no mundo moderno (pp. 207-220). São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: ppgh-ufmg.

Rodrigues, J. (2013). Um sepulcro grande, amplo e fundo: saúde alimentar no atlântico, séculos xvi ao xviii. Revista de História, 168, 325-350.

Rolingher, L. (2004). A metaphor of freedom: Olaudah Equiano and slavery in Africa. Canadian Journal of African Studies, 38(1), 88-122.

Schama, S. (2011). Travessias difíceis: Grã-Bretanha, os escravos e a Revolução Americana. São Paulo: Companhia das Letras.

Silva, R. D. O. da (2013). “Negrinhas” e “negrinhos”: visões sobre a criança escrava nas narrativas de viajantes (Brasil, século XIX). Revista de História. Universidade Federal da Bahia, 5(1-2).

Slenes, R. (1995). “Malungu, Ngoma vem!”: África encoberta e descoberta no Brasil. Cadernos do Museu da Escravatura, v. 2. Luanda: Ministério da Cultura.

Smallwood, S. E. (2007). Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora. Boston: Harvard University Press.

Thornton, J. (2004). A África e os africanos na formação do mundo Atlântico, 1400-1800. Rio de Janeiro: Campus.

Ukawsaw Gronniosaw, J. A. y Shirley, W. (1770). A narrative of the most remarkable particulars in the life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an African prince, as related by himself. Bath: W. Gye.

United Kingdom. Foreign office (1845). Parliamentary Papers, XLIX(73), 593-633.

Walvin, J. (1998). An African’s life: the life and times of Olaudah Equiano, 1745-1797. London; New York: Continuum.

Williams, E. (2012). Capitalismo e escravidão. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras.

Notas

Recepción: 15 Noviembre 2021

Aprobación: 20 Enero 2022

Publicación: 01 Febrero 2022