Dosier: História social dos trabalhadores do mar

Uma análise do perfil de trabalhadores da construção naval nos mapas estatísticos do Ministério da Marinha do Império do Brasil (1847-1875)

Resumo: Pouco se sabe acerca dos sujeitos que atuaram na construção e manutenção de embarcaçãoes. Visando contribuir à superação de tal déficite, o artigo a seguir, ao produzir uma história vista de baixo, buscou compreender quem foramos trabalhadores que, no Brasil de meados do século XIX, atuaram no setor da construção naval como carpinteiros da ribeira e calafates. Para tanto, tomou-se como fonte principal um conjunto de mapas estatísticos, produzidos e publicados pelo Ministério da Marinha do Brasil entre os anos de 1847 e 1875, que recenseavam a força de trabalho empregada nas fainas marítimas em território nacional. Esses censos foram reunidos, transcritos e tabulados, permitindo a apreensão de informações relacionadas ao tamanho, configuração e variação de perfil dos grupos de trabalhadores que atuaram como construtores navais.

Palavras-chave: Construção naval, Carpinteiros da ribeira, Calafates, Matrícula das gentes do mar, Capitania dos portos.

An analysis of the profile of shipbuilding workers in the statistical maps of the Ministry of the Navy of the Empire of Brazil (1847-1875)

Abstract: Little is known about the people who worked in the construction and repair of ships.Aiming to contribute to overcoming this deficit, this article, producing a history from below, purpose to understand who the labors that worked in the shipbuilding sector as ship's carpenter and caulkers in Brazil in the middle of the 19th century.For this, a set of statistical maps, produced and published by the Ministry of the Navy of Brazil between the years 1847 and 1875, were used as sources. These maps enumerated the workforce employed in maritime labors in the national territory.These sources were gathered, transcribed and tabulated, allowing the apprehension of the size, configuration and profile variation of the groups of workers who acted as shipbuilders.

Keywords: Shipbuilding, Ship's carpenter, Caulks, Enrollment of sea people, Port Captaincy.

Apresentação

“O navio foi uma peça fundamental para uma série de mudanças econômicas profundas e inter-relacionadas, essenciais para ascensão do capitalismo: a tomada de novas terras, a expropriação de milhões de pessoas e sua recolocação em crescentes setores da economia orientados para o mercado; a exploração de minas de ouro e prata, o cultivo de tabaco e de cana-de-açúcar; o concomitante desenvolvimento do comércio de longa distância; e finalmente uma acumulação planejada de riquezas e capitais para além de tudo aquilo que o mundo conhecera até então. De forma lenta, espasmódica e desigual, mas com uma força indubitável, surgiram um mercado mundial e um sistema capitalista internacional. Cada fase do processo – exploração, colonização, produção, comércio e o estabelecimento de uma nova ordem econômica – exigia grandes frotas de navios, com sua capacidade de transportar tanto trabalhadores expropriados como as novas mercadorias (Rediker, 2011, p. 52)”.

O excerto acima, escrito pelo historiador estadunidense Marcus Rediker, chama nossa atenção à importância do reconhecimento do navio como artefato tecnológico indispensável à viabilidade dos processos que caracterizaram o período que se convencionou chamar de Modernidade. Considerada uma revolução tecnológica, a invenção da embarcação de navegação em alto-mar, seu aperfeiçoamento e adaptação, foi evento incontornável à estruturação de um sistema econômico e social novo, sem precedentes. Usando tal “máquina” para navegar, explorar, dominar, comerciar, lutar, apoderar-se de novas terras, saquear, escravizar e construir impérios, seus viabilizadores tornaram-se protagonistas de um processo que transformou vastas partes do mundo, sobretudo a partir do final do século XVI (2011, 50-54).

Um navio, no entanto, não se auto-elabora. A construção naval era um conhecimento altamente especializado, transmitido ao longo dos séculos pelos mestres do ofício e que dependia de dezenas de trabalhadores especializados, dirigidos pelos mestres, na complexa tarefa em que se empregavam, e que começava com a montagem da quilha e a fixação das balizas.

Construir uma embarcação exigia a retenção dos múltiplos saberes que compunham a ciência náutica, tal como noções – mesmo que somente empíricas – de aritmética, álgebra, geometria, mecânica, física, fisiologia vegetal, desenho, um conhecimento profundo da nomenclatura naval, dos arranjos internos dos navios, de mastreação, resistência, deslocamento, gravidade etc. (Lacerda, 2016, p. 118). Conhecimentos que seriam empregados em inúmeros processos ao longo de diferentes etapas, desde a escolha e preparação das madeiras, até a elaboração do projeto, confecção das partes e montagem da embarcação. Como lembra Jaime Rodrigues, nem sequer a escolha das madeiras era aleatória, mas sim o resultado da longa experiência dos trabalhadores dos estaleiros e das trocas das informações entre eles. Antes de iniciado, cada trabalho deveria ser muito bem planejado, qualquer intervenção equivocada poderia resultar no desperdício da matéria prima e em problemas que colocariam todo o projeto em risco. Em cada tora de madeira, havia de se buscar o formato de uma parte importante da embarcação, fosse parte do casco, da altura de um mastro, das bases nas quais se atavam as velas, da porta que protegia os camarotes. Decisões que demandavam saberes, que deveriam ser acumulados e processados, de forma lenta e coletiva. Esses construtores navais, além de se apropriarem de saberes antigos, compartilhados há tempos no interior de seus ofícios, se mostraram ainda, capazes de elaborar, já em territórios americanos, novas técnicas, agregando à tradição, suas novas realidades e experiências, principalmente no emprego de novas matérias-primas (Rodrigues, 2005, p. 137-139).

No caso da historiografia brasileira, com exceção de algumas poucas pesquisas, a história do trabalho na construção naval ainda se mostra como campo a ser desbravado. Além disso, boa parte da bibliografia padece de alguns vícios de origem. Sendo grande parte dela produzida por oficiais da Marinha de guerra, estes estudos comumente foram elaborados a partir de uma perspectiva nacionalista anacrônica e priorizaram temas como a atuação da Marinha de guerra ao longo da história da Colônia ou Império ou, ainda, dos primórdios e principais etapas da construção naval mercante ou militar em território brasileiro (Rodrigues, 2005, p. 163). Pouco ou quase nada sabemos acerca das pessoas comuns, dos trabalhadores que povoavam a costa brasileira e que despenderam anos de suas vidas construindo e reparando embarcações que percorreriam os litorais e cruzaram os oceanos. Embora o produto de seu trabalho fosse indispensável à era na qual viveram, sua existência nos parece incognoscível.

Buscando produzir uma história vista de baixo (Hobsbawm, 2013),o objetivo central do artigo foi compreender quem eram os trabalhadores que, no Brasil de meados do século XIX, atuaram no setor da construção naval como carpinteiros da ribeira e calafates. Por uma questão metológica, privilegiu-se àqueles que viviam em condição escrava. Para tanto, tomou-se como fonte principal um conjunto de mapas estatísticos, publicados pelo Ministério da Marinha do Brasil entre 1847 e 1875, que recenseavam a força de trabalho nas fainas marítimas.

Esses censos foram reunidos, transcritos e tabulados. Os dados contidos em cada um deles foram processados, e deram origem a uma série de tabelas e gráficos que permitiram apreender questões relacionadas ao tamanho, configuração e variação de perfil dos grupos de trabalhadores que atuaram como construtores navais. Embora o exercício quantitativo esteja presente em diversos momentos da análise, é importante salientar que buscou-se constantemente atentar ao fato de que modulações e padronizações precisam e devem ser utilizadas criticamente. Afinal, a complexidade das sociedades e dos grupos socioculturais, perpassada por tantos aspectos subjetivos, nem sempre podem ser satisfatoriamente apreendidas por meio da objetividade dos números.

Mais do que explorar esse corpus documental, buscou-se, igualmente, compreender os meandros de seu processo de produção, indagando acerca de suas potencialidades e limitações frente a sua capacidade de ilustração acerca desta esfera do mundo do trabalho no Brasil oitocentista, das condições a que estes trabalhadores estiveram submetidos e, consequentemente, de suas experiências laborais.

Um panorama geral: calafates e carpinteiros da ribeira nos mapas estatísticos do Ministério da Marinha do Brasil

Em 1845, sob a gestão do político liberal Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcanti de Albuquerque, o Ministério da Marinha do Brasil aprovou junto ao Senado e a Câmara dos Deputados, após rápidas e insipientes discussões, um projeto de lei que autorizava a criação de “uma capitania do porto em cada província marítima do Império onde se julgasse semelhante estabelecimento necessário” (Brasil, 1845). O objetivo da medida era estabelecer nova estrutura burocrática, alocada no interior daquele ministério, capaz de fiscalizar e gerir os portos nacionais. Uma vez aprovada a nova lei, as capitanias foram implementadas nos portos no Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belém (PA), Recife (PE), Rio Grande (RS), e Desterro (SC). Até o final da década seguinte, a instituição chegaria à capital de todas as províncias litorâneas (Schibelinski, 2020, p. 56).1

Parte importante das suas obrigações se dirigiam ao registro e controle das frotas da Marinha mercante e dos trabalhadores da faina marítima. Isso porque, a partir daquele momento, todos os indivíduos nacionais empregados na vida do mar na navegação, pescaria ou na construção naval, deveriam ser matriculados nas capitanias dos portos de cada província. Em contrapartida, esses trabalhadores seriam isentos do serviço na Guarda Nacional (Brasil, 1847).2

A Marinha brasileira era percebida como setor estratégico para consolidação e crescimento da jovem nação. Além disso, a constante instabilidade política vivenciada pelo governo regencial ao longo da década de 1830 havia ilustrado aos governantes a necessidade de possuir mecanismos que os ajudassem a manter a integridade do aparelho bélico nacional (Portela, 2012, p. 21-22, 119). Esse esforço de reorganização, aperfeiçoamento e expansão do sistema de registro dos trabalhadores marítimos durante o Segundo Reinado esteve diretamente relacionado à tal necessidade de modernização do Estado brasileiro e, consequentemente, da construção de um conhecimento mais profundo acerca de suas populações, neste caso, acerca das gentes do mar.

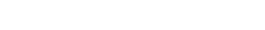

Para isso, foi preciso que toda a massa de informação produzida fosse adequadamente processada e convertida em dados que pudessem ser lidos e aproveitados pela máquina administrativa. Uma das funções dos secretários das capitanias dos portos era a conversão desses dados em mapas estatísticos provinciais (Brasil, 1847). Ao término de cada ano civil, esses dadoseram direcionados à capital do Império, no Rio de Jeneiro, onde eram utilizados na construção de estatísticas nacionais. Foi assim que, entre 1847 e 1875, o Ministério da Marinha do Brasil publicou, anexo a seus relatórios anuais, uma série destes mapas. Para a escrita deste artigo, foram analisados 16 deles. O gráfico abaixo nos permite ter uma ideia das dimensões que estes dois grupos de trabalhadores assumiram na série analisada.

Fonte: Schibelinski, 2020, p.198.

Trabalhadores de ofício, carpinteiros da ribeira e calafates eram especializados na construção naval. Os carpinteiros atuavam na construção, conserto e manutenção de embarcações, ao passo que os calafates cuidavam dos cascos dos barcos, impermeabilizando-os através da aplicação de uma mistura composta por alcatrão, breu e fibras, que poderiam ser de origem vegetal ou animal, conhecida à época como calafeto.

Das 16 províncias que em algum momento figuraram nos mapas estatísticos do Ministério da Marinha, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram as que apresentaram os maiores grupos destes trabalhadores. A Bahia foi responsável em média, por 24%, e o Rio de Janeiro, por 23% dos carpinteiros matriculados a nível nacional. No caso dos calafates, as duas províncias também ocupavam os primeiros lugares, contudo, em posições invertidas. O Rio Grande do Sul era responsável pela terceira maior soma, com uma média de 15% dos carpinteiros e 18% dos calafates. Em seguida vinham Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Os menores grupos foram registrados por São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará.

No Brasil de meados do século XIX, período coberto por esta pesquisa, dentre os espaços de atuação profissional disponíveis a calafates e carpinteiros da ribeira, os principais talvez tenham sido os estaleiros. Figurando como as unidades produtoras de maior porte no setor da construção naval, esses estabelecimentos, que costumavam ser de propriedade do Estado ou de particulares, atendiam demandas relacionadas a Marinha de guerra, ao comércio de cabotagem, de longo curso, a pesca eao tráfego dos portos e a navegação de rios, lagos e outros complexos hídricos, tanto no litoral quanto na hinterland.Em uma dinâmica laboral que aglutinava nos mesmos espaços diferentes categorias de trabalhadores livres ou escravizados (Lacerda, 2016, p. 22).

Durante o período coberto por esta análise, é possível identificar em território nacional, a coexistência de dois modelos de estaleiros: os de produção artesanal, e os de produção manufatureira. Nos estaleiros artesanais eram produzidos, sobretudo, embarcações destinadas à Marinha mercante, enquanto nos manufatureiros, sobressaíam-se as embarcações destinadas à Marinha de guerra. O que, no entanto, não impedia que os estabelecimentos artesanais prestassem serviços aos navios de guerra ou que os estaleiros manufatureiros atuassem na produção de embarcações voltadas também à Marinha mercante. O estaleiro artesanal, era aquele onde todos os componentes de uma embarcação eram elaborados a partir de processos manuais e no qual o produtor – neste caso o mestre do estaleiro e sua equipe – era responsáveis pelo produto total, ou seja, a embarcação como um todo. Embora pudessem existir divisões de tarefas e hierarquização das funções, nos estaleiros artesanais, o processo de produção não dependia de uma divisão fixa e permanente do trabalho. Os trabalhadores se envolviam em todas as etapas e acabavam, com o passar do tempo, acumulando conhecimentos referentes a totalidade do processo de fabrico da embarcação. Já os estaleiros de caráter manufatureiro, embora também fossem essencialmente manuais, apresentavam um processo de produção decomposto em diferentes operações parciais. Estes estabelecimentos eram caracterizados sobretudo pela existência de uma rígida divisão do trabalho, que acabava por gerar grupos de trabalhadores especializados. Era o caso do Arsenal de Marinha da Corte, divido em quatro diretorias as quais cada uma abrigava diferentes oficinas. Com raras exceções, os estaleiros manufatureiros foram de propriedade estatal e se dedicavam quase que exclusivamente à frota de guerra do Império.Além disso, outra diferença seria que os estaleiros manufatureiros, neste período, voltavam sua atuação à construção e reparo de embarcações com sistemas mistos de propulsão ou a vapor, enquanto a maior parte dos estaleiros artesanais se dedicava às embarcações movidas a vela (Momesso, 2007, p. 28).Embora a historiografia ainda pouco saiba acerca do funcionamento dos estaleiros privados de produção artesanal, a maior parte dos estabelecimentos de construção naval existentes no Brasil até finais do século XIX parecem ter seguido este modelo. O que significa que era nesse sistema de produção que se empregavam a maior parte dos construtores navais contabilizados pelo Ministério da Marinha.

Outra opção a esses trabalhadores eram as oficinas de reparo e manutenção de embarcações. Menores se comparadas aos estaleiros, estes estabelecimentos empregavam mão de obra especializada de acordo com suas demandas. Além disso, carpinteiros da ribeira e calafates poderiam ainda assumir empreitadas por conta própria, sobretudo para a realização de pequenos reparos e manutenção, ou ainda, comporem tripulações a bordo de navios empregados na navegação de longo curso (inclusive do tráfico atlântico de escravos)3. As instituições do Estado que demandavam manutenção da frota naval, como alfândegas e capitanias dos portos, se mostravam como outra possível fonte de trabalho. Por fim, a carreira militar poderia ser também uma alternativa.

Cor e estatuto jurídico

Nos primeiros mapas estatísticos publicados (1847-1848, 1852-1853), a contabilização dos carpinteiros da ribeira e calafates permitiu o conhecimento acerca da condição social e cor destes trabalhadores. Tal classificação revela que, dentre os carpinteiros da ribeira matriculados a nível nacional, até aquele momento, a média de homens livres era de 90%, ao passo que a de escravos era de 10%. Já com relação aos calafates, a presença escrava era mais significativa, 19% eram escravos, enquanto 81% eram livres.

Dentre os carpinteiros livres, em média, 59% eram brancos, 1% eram índios, 28% eram pardos e 12% eram pretos. Entre os calafates livres, por sua vez, 51% eram brancos, 2% eram índios, 24% eram pardos e 23% eram pretos. Embora entre os livres os brancos fossem maioria, é importante perceber que pardos e pretos livres somados correspondiam de 40% a 47% do total dos dois grupos. Além disso, entre os calafates, a presença dos pretos livres era quase duas vezes maior do que entre os carpinteiros.

Os trabalhadores classificados como índios formavam a menor parcela do grupo, 1% entre os carpinteiros e 2% entre os calafates, e foram contabilizados por apenas duas províncias, Pará e Maranhão. Embora tenham sido encontradas poucas fontes acerca da participação destes trabalhadores, os próprios relatórios ministeriais nos quais os mapas estatísticos foram publicados, trazem alguns indícios da presença deste grupo, dentre os construtores navais. No relatório do ano de 1842, por exemplo, o então Ministro da Marinha, Francisco Vilela Barbosa, o Marquês de Paranaguá, aconselhou que, na falta de mão de obra, os indígenas deveriam ser aproveitados, sem receio algum, pelo Arsenal daquela província, afinal, antiga era ali a prática de utilizá-los “nos trabalhos da[s] derrubadas, falqueamento das madeiras e ainda na carpintaria”, função para qual, segundo o ministro, eram “muito jeitosos” (Ministério da Marinha, 1843, p. 05). Além disso, um dos jornais de Belém, a Gazeta Oficial, anunciou em abril de 1860, na sua sessão de óbitos, a morte de Manoel Antônio, um jovem índio, de 12 anos, que havia morrido de meningite. Manoel era filho de Maria Joana, morava em Santarém e era aprendiz de calafate.4

Já dentre os carpinteiros da ribeira que viviam sob condição escrava, em média, 17% eram pardos e 83% eram pretos. Enquanto dentre os escravos calafates, os pardos correspondiam a 9%, e os pretos, a 91%, ou seja, embora os pretos compusessem a maior parte dos dois grupos, entre os calafates eles eram mais numerosos. A província que apresentou o maior contingente de carpinteiros escravos foi o Rio de Janeiro, embora na Bahia e no Rio Grande do Sul eles também fossem numerosos. Já as maiores concentrações de calafates escravos estavam no Rio Grande do Sul e no Pará. Era nesta última província, por exemplo, que vivia Isidoro, um preto de 20 anos que era oficial de calafate e pertencia à Manoel da Cunha Mendes. Em 26 de agosto de 1849, Isidoro fugiu da casa de seu senhor, em Igarapé-Miri, uma região a menos de 100 km de Belém, acompanhado de outro escravo, Luiz, também preto, com 30 anos e oficial de carpinteiro.

Estes primeiros mapas nos permitem igualmente ter maior compreenção acerca dos sujeitos que ocupavam cada uma das hierarquias destes ofícios, ou seja, que eram mestre, oficiais ou aprendizes de carpiteiros da ribeira e calafates. Segundo os números, em média, 7% dos carpinteiros matriculados a nível nacional eram mestres, 87% eram oficiais e 6% aprendizes. Já entre os calafates, em média, 8% eram mestres, 72% oficiais e 20% aprendizes. Os mapas estatísticos não nos permitem saber a cor, nem a condição social dos mestres, no entanto, é provável que a maior parte fosse livre e, embora os brancos pudesssem vir a figurar como maioria, havia de ter dentre eles considerável número de pardos e pretos. Com relação aos oficiais de carpinteiros da ribeira, em média, 51% eram brancos, 1% eram índios, 29% eram pardos e 19% eram pretos. Já entre os oficiais calafates, 41% eram brancos, 2% índios, 20% pardos e 38% pretos. Os números demonstram ainda que, em média, 8% dos oficiais carpinteiros da ribeira eram escravos, sendo que destes, 13% eram pardos e 87% eram pretos. Já dentre os oficiais calafates, os escravos chegavam a 21%, dos quais, 9% eram pardos e 91% pretos. Dentre os aprendizes, por sua vez, no que tange aos carpinteiro da ribeira, em média, 47% eram brancos, 1% eram índios, 28% eram pardos e 23% eram pretos. Os escravos correspondiam a 15% do grupo e, destes, 15% eram pardos e 85% eram pretos. Já dentre os aprendizes de calafates, os brancos somavam apenas 27%, os índios 1%, já os pardos e pretos chegavam a 35% e 38%, respectivamente. Os escravos eram 20% dentre os aprendizes calafates e, deles, 11% eram pardos e 89% pretos.É bem provável, que a maior parte destes jovens escravos que atuavam como aprendizes, tenha sido iniciada em um destes ofícios a mando ou desejo de seus senhores, tal como indica um anúncio, publicado em 1849, no Rio de Janeiro, segundo o qual um senhor informava que quem quisesse um aprendiz para calafate, deveria se dirigir à Rua da Candelária, n. 53”. Ao que parece, a iniciação desses escravos em um destes ofícios poderia ocorrer bem cedo. Em 1849, o mesmo Jornal do Comércio, anunciava a venda de “um pardinho”, de idade entre 12 e 15 anos, “bom para pajem, e com princípios de carpinteiro da ribeira”.5

A construção naval no Império do Brasil e o trabalho escravo

Essa ampla atuação de escravos no setor da construção naval durante o século XIX extrapola os mapas estatísticos do Ministério da Marinha do Brasil e encontra igual respaldo nas páginas da imprensa da época. Em uma busca nos títulos que compõem o acervo da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, é possível encontrar, entre os anos de 1840 e 1860, 142 anúncios divulgando a compra (14), venda (78), aluguel (2), leilão (11) e fuga (35) de escravos que eram carpinteiros da ribeira e calafates. Embora cerca de dois terços deles tenham sido publicados por jornais do Rio de Janeiro, foram encontrados também anúncios referentes a outras províncias, tais como, Pernambuco (13), Pará (10), Maranhão (10), Bahia (3), Santa Catarina (4), Rio Grande do Sul (1) e Amazonas (1). Dentre os anúncios que ofertavam a mão de obra destes trabalhadores ou comunicavam suas fugas, 74 eram referentes a calafates e 49 a carpinteiros da ribeira. Já nos que buscavam por eles, os calafates eram os mais citados. O que pode ser uma consequência da maior mobilidade usufruída por estes trabalhadores que costumavam circular entre diferentes estaleiros, oficinas e ancoradouros nas regiões portuárias.

Além de atestarem a sua existência, estes anúncios trazem também consigo detalhes acerca destes trabalhadores que são negligenciados nos recenseamentos do Ministério da Marinha. Embora a origem destes escravos não seja uma informação presente em todos os anúncios, é possível saber por meio de alguns deles que, dentre os escravos africanos que atuavam como carpinteiros e calafate, existiam indivíduos caracterizados como sendo de nação monjolo, congo, cabinda, moçambique e angola. Era o caso de Manoel, oficial de carpinteiro da ribeira, que tinha 20 anos, e era de nação angola, e cujo senhor morava na Rua de São Francisco da Prainha, no Rio de Janeiro. Ou ainda, de Francisco e Antônio, escravos que seriam leiloados na casa de leilões de J. Bouis, no Rio de Janeiro. Em 1845 ambos tinham 40 anos, o primeiro, um “perfeito oficial de carpinteiro de ribeira”, era de nação congo, e o segundo, “bom oficial de calafate”, era cabinda.6

Afora os anúncios na imprensa, a existência destes carpinteiros e calafates escravos também ficou registrada em imagens produzidas, sobretudo acerca do Rio de Janeiro imperial. Um exemplo desse arquivo visual acerca destes trabalhadores é uma gravura produzida por Jean-Baptiste Debret e que compunha sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicada em 1834. Na imagem, intitulada Negres scieurs de long, é possível ver quatro destes carpinteiros que, divididos em duplas, serram as peças de madeira que serão empregadas na construção da estrutura de uma embarcação (Debret, 1835).7 A dupla que ocupa o primeiro plano serra uma grande viga que, pelo seu formato, provavelmente estava sendo preparada para figurar como a roda de proa. O mar ao fundo, sugere que a cena poderia ter se passado em um dos tantos estaleiros existentes às margens da Baia de Guanabara, que empregavam boa parte destes calafates e carpinteiros escravos.

Um destes estaleiros, localizados na capital do Império, ficava na Rua da Prainha, número seis. E seu proprietário era Manoel Francisco dos Reis, um mestre carpinteiro da ribeira. Dentre os bens que Manoel possuía e, que em 1860 foram a leilão pela 2ª vara comercial do Rio de Janeiro, em consequência de um processo de falência, estavam quatro escravos carpinteiros da ribeira: Benedito (congo, 36 anos), avaliado em 700$000 réis; Francisco (moçambique, 40 anos), avaliado em 800$000 réis; José (crioulo, 25 anos), avaliado em 1:000$000 réis e Januário (congo, 32 anos) avaliado em 1:200$000 réis.8

Não é possível saber a quanto tempo Manoel possuía estes escravos, nem se quando os comprou os mesmos já possuíam os conhecimentos necessários para atuarem como carpinteiros da ribeira. Embora existisse uma considerável oferta de escravos já aptos a execução destes ofícios, era comum que mestres de estaleiros comprassem escravos muito jovens e sem experiência, a fim de formá-los. Em muitas situações, estes mestres atuavam, inclusive, como formadores e fornecedores deste tipo de mão de obra. Aparentemente, essa era uma prática comum também no estaleiro de Manoel, pois, segundo um anúncio publicado no Jornal do Comércio em 1842, era para lá que deveriam se dirigir os interessados na compra de “um moleque de 18 a 20 anos, bom oficial de calafate”.9

Com relação a isso, os anúncios demonstram a possibilidade de encontrar ofertas de escravos que, embora ainda muito jovens, já atuavam nos ofícios da carpintaria e calafetação. Além do oficial de calafate com cerca de 18 anos, ofertado por Manoel, os jornais da época trazem inúmeros outros exemplos que evidenciam tal prática. Em 1840, por exemplo, o Correio Mercantil, jornal baiano, informava que quem quisesse comprar, para fora da província, “um escravo, crioulo, de 16 a 18 anos, oficial de calafate”, deveria ir até a Rua Formosa, número cinco, na cidade de Cachoeira. Já O Despertador, jornal publicado na Corte, anunciava em 1841 a venda de “um pardinho, de 18 a 19 anos, sem moléstia, sem defeito algum, com quatro anos e tanto de ofício de carpinteiro da ribeira, e que também tem trabalhado em obras de cais, e entende perfeitamente de padaria”. Em Recife, por sua vez, era o Diário de Pernambuco que anunciava em 1848 a venda ou permuta de “um moleque de 18 anos, de nação, com dois anos de ofício de calafate, sadio e sem vícios”.10

Além disso, os anúncios demonstram também que os próprios compradores expressavam certa predileção por escravos já peritos no ofício, mas que fossem ainda jovens. Era o que desejava a casa comercial José Ferreira da Silva & Irmãos, estabelecida em São Luís do Maranhão e que, em 1846, noticiou na imprensa local seu interesse em comprar um calafate, que tivesse de 20 a 25 anos. Já Jacinto José da Silva, queria, segundo seu anúncio publicado em um jornal da cidade de Belém, comprar “um escravo preto, calafate, de boa figura” e que não fosse velho. Em Recife, o Diário de Pernambuco, noticiou em 1847 que, na Rua das Cruzes, número 22, buscava-se comprar “escravos, de 18 a 20 anos, sendo entre eles, um escravo carpinteiro de ribeira e outro calafate”. No ano seguinte, o mesmo jornal publicou um novo anúncio deste mesmo comprador. Naquela ocasião, no entanto, ele buscava, para uma encomenda de fora da província, “um escravo da nação, de bonita figura, com até 15 anos, e que seja perito oficial de calafate”.11

É possível perceber também a existência de escravos que embora não pertencessem a pessoas envolvidas no ramo da construção naval, dominavam os ofícios de carpinteiro e calafate. Nestes casos, era comum que eles fossem alugados à estaleiros, à profissionais livres ou à mestres e capitães de embarcações a fim de comporem tripulações. Ter um escravo que atuava em uma destas duas atividades poderia ser algo vantajoso. Isso porque, escravos capazes de exercerem tarefas especializadas costumavam receber bons jornais. Os anúncios demonstram que, ao longo da década de 1840, no Rio de Janeiro, o jornal de um escravo oficial de carpinteiro ou calafate variou entre mil e mil e seiscentos réis. Já para os carpinteiros e calafates livres, possuir um escravo que dominasse o seu ofício ou um ofício complementar, como no caso dos calafates em relação aos carpinteiros e vice-versa, poderia significar uma boa economia em jornais que acabariam sendo pagos à ajudantes. Era o caso, por exemplo, de Manoel José Lopes Maravilha, um oficial de carpinteiro da ribeira que vivia em Paranaguá (PR) e que possuía um escravo de nome Adão que era oficial de calafate.12

Outro aspecto que esses anúncios revelam é a existência de um mercado de escravos calafates e carpinteiros da ribeira que promovia, com o intuito de responder a demanda por estes trabalhadores, um deslocamento destes sujeitos entre os diferentes portos de uma província, entre diferentes províncias ou, até mesmo, entre diferentes regiões. Foram encontrados anúncios de compra e venda de escravos carpinteiros e calafates que seriam remetidos para outras regiões, nos jornais do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Foi o que aconteceu com Joaquim, um escravo crioulo, com cerca de 50 anos, e que era oficial de calafate. Segundo anúncio que comunicava sua fuga, Joaquim havia exercido seu ofício por muitos anos em Campos, no litoral Norte da província do Rio de Janeiro quando, a cerca de dois anos e meio, havia sido remetido à um estaleiro na Corte.13

Assim como Joaquim, muitos escravos carpinteiros e calafates acabaram por fugir de seus cativeiros, talvez em busca de liberdade, ou ainda, em busca de melhores condições de vida. Ou então, apenas numa tentativa de reestabelecer laços famíliares e sociais que a perversa dinâmica da escravidão teimosamente insistia em ignorar. Ao que parece, a existência de carpinteiros e calafates livres e de cor, e há de se destacar a grande presença dos libertos entre eles, permitia que muitos destes escravos se passassem por livres ao procurarem trabalho em outros estaleiros, onde continuavam exercendo seus ofícios.

Quando Luiz, um moleque de 14 a 15 anos que andava aprendendo o ofício de calafate, fugiu da casa de seu senhor em Recife (PE) em 1846, acreditava-se que tivesse seguido para Olinda (PE), por lá ter nascido, ou, que andava escondido em algum estaleiro das praias daquela cidade atuando como calafate. Era isso que provavelmente pretendia fazer também Serafim, um escravo angola, oficial de carpinteiro de ribeira, que fugiu em 1840 levando toda a sua ferramenta. Segundo o senhor que o procurava, Serafim era “bastante capadócio” e por isso desconfiava que o africano estivesse atuando no ofício em algum estaleiro com o título de forro. Estratégia semelhante parecia ter Francisco, um africano carpinteiro da ribeira, de nação cabinda e idade de 40 anos. Quando Francisco fugiu do Beco do Cotovelo, n. 13, em 1845, além de um baú com a sua roupa, levou também as ferramentas do seu ofício.14

Por fim, outro espaço onde estes escravos carpinteiros e calafates poderiam ser encontrados eram os arsenais de marinha. Embora a partir dos anos de 1840 o Ministério da Marinha tenha dado predileção a oficiais, aprendizes e serventes livres ou libertos, os trabalhadores escravos sempre se fizeram presentes nestes espaços. Isso porque era comum que calafates e carpinteiros contratados levassem seus escravos para trabalharem como ajudantes. Há de se destacar também que, como uma forma de reduzir gastos, houveram momentos em que artesãos e aprendizes de algumas oficinas dos arsenais foram substituídos por escravos comprados pelo próprio Estado ou sob sua tutela, como foi o caso dos escravos da Nação e dos africanos livres.

Em 1845, por exemplo, dos 41 homens que atuavam na oficina dos calafates no Arsenal da Corte, 12 eram cativos; já entre os 255 carpinteiros, esse total subia para 73. Naquele mesmo ano, dos 947 trabalhadores que atuavam nas 17 oficinas daquele arsenal, 19% eram escravos (Lacerda, 2016, p. 53, 86). Em 1861, a oficina dos calafates possuía 15 escravos que, segundo o diretor de construções navais, caso fossem despedidos, dificilmente seriam substituídos por homens livres que detivessem os saberes de ofício que eles possuíam. O próprio Arsenal de Santa Catarina chegou a possuir carpinteiros que eram escravos no final da década de 1830, demonstrando a importância que o trabalho desses sujeitos teve nas principais cidades portuárias brasileiras ao longo do século XIX.15

Algumas limitações e deformações a partir das estatísticas

Como é possível perceber, a documentação censitária produzida a partir de 1846 pelo Ministério da Marinha oferece uma série de informações relacionadas a cor e estatuto jurídico, o que nos permite projetar um quadro inicial dos trabalhadores que atuaram nos ofícios relacionados a construção naval. Um quadro que, quando complementado por outras fontes, tende a ganhar ainda mais nitidez. No entanto, é oportuno relembrar que a utilização de documentos estatísticos, sobretudo de recenseamentos, demanda cautela. Se, por um lado, estas fontes nos fornecem valiosos indícios sobre as sociedades a que se referem e a forma como estas buscavam se estruturar, por outro, apresentam limitações que não podem ser negligenciadas. Afinal, um censo é, “junto com outras medidas centralizadoras, um ato de poder e uma busca pela visão estatal sobre seu território, seus recursos, sua população” (Bissigo, 2017, p. 45).Em sua maioria, os processos de recenseamentos foram incapazes de dar conta das totalidades que objetivavam retratar, gerando números que se afastaram da realidade de formas variadas. Com os recenseamentos das populações marítimas, não foi diferente. Por isso, antes de serem encarados aqui como potenciais documentos à escrita da História, algumas de suas limitações específicas precisam e devem ser levadas em consideração.

No caso dos mapas estatísticos produzidos pelo Ministério da Marinha, destaca-se sobretudo as limitações relacionadas a própria estrutura responsável pela produção destes números. A heterogeneidade e disseminação das populações marítimas pelo território brasileiro, bem como o baixo controle que os governos locais exerciam sobre estes grupos antes de 1845; aliado à limitada capacidade de atuação das capitanias dos portos em seus primeiros anos, e ao fato de que sua cobertura quase sempre se limitava às capitais, contribuíam para a existência de lacunas na coleta e organização destes números (Ministério da Marinha, 1846, p. 07). Tendo isso em vista, é bem provável que a eficiência representativa dos dados gerados varie de acordo com cada província, mas, também, do ano de coleta e de seu processamento. O que, no entanto, não anula o fato de que, em alguma medida, estes mapas ofertam valiosa amostragem.

A fim de visualizar e compreender como essas limitações metodológicas produziram deformidades e silenciamentos referentes aos grupos de trabalhadores que buscaram retratar, operemos uma redução na escala da análise. Em vez de considerarmos os números absolutos, relativos à soma nacional, como feito até aqui, lancemos luz sobre parcela específica dessa operação, ou seja, sobre os dados produzidos e apresentados por uma das províncias que compuseram esses recenseamentos e, em meio a esse grupo, faremos um exercício de análise relativo aos trabalhadores escravizados em um estaleiro específico.

O perfil dos construtores navais em Santa Catarina

A despeito dos percalços iniciais, a implementação da matrícula entre os carpinteiros da ribeira e calafates residentes no litoral catarinense parece ter efetivamente ocorrido. Tal como previsto no regulamento de 1846, anualmente o secretário da capitania do porto contabilizava as matrículas, organizando os dados delas provenientes e remetendo-os à Corte. Reflexo direto disso é que dos 16 mapas estatísticos aqui analisados, Santa Catarina figurou em dez deles, demonstrando como, naquela província, os ritos burocráticos implementados pela nova instituição parecem ter encontrado mínimo espaço à sua efetivação.

Segundo tais mapas, é possível saber que era em Santa Catarina que residiam 4% dos carpinteiros da ribeira e 5% dos calafates matriculados no Brasil entre os anos de 1845 e 1875. E que ali, a estrutura de composição do grupo dos carpinteiros da ribeira e calafates possuía formas que se distanciam do padrão nacional. Isso porque, 100% dos carpinteiros da ribeira e calafates matriculados naquela província seriam homens livres. Dentre os carpinteiros, em média, 85% eram brancos, 6% pardos e 9% pretos e, dentre os calafates, 76% eram brancos, 7% eram pardos e 17% pretos. Além disso, nenhum carpinteiro da ribeira ou calafate fora registrado como índio.

A ausência de escravos matriculados como construtores navais, aliada a baixa concentração de pardos e pretos livres nos dois setores, projeta Santa Catarina como lugar cuja média de homens de cor que exerciam esses ofícios é, ao menos, duas vezes menor do que a média apresentada pelo Império. No entanto, tendo em mente as inúmeras questões que podem nos fazer contestar o teor representatividade destes números, cabe-nos perguntar: em que medida esse retrato, projetado pelos mapas estatísticos, corresponde àquela realidade? Até que ponto essa hegemonia de trabalhadores livres frente a uma total inexistência de escravos entre os calafates e carpinteiros da ribeira expressa o real perfil da mão de obra empregada no setor da construção naval em Santa Catarina em meados do século XIX?Uma forma efetiva de encontrar respostas a esta questão parece estar no confrontamento dessa documentação oficial com outras fontes do período que, de igual maneira, nos permitam acessar este universo laboral.

O estaleiro Ponta Alegre e o emprego da mão de obra escrava na construção naval catarinense

Como vimos na primeira parte deste texto, muitos dos escravos que atuavam como carpinteiros da ribeira e calafates eram formados por mestres do ofício em seus estaleiros e oficinas de construção naval, mesmo espaço onde parte permanecia atuando ao longo da vida. Sendo assim, quem sabe, lançar olhar mais cuidadoso a esses sujeitos e espaços, tão centrais ao universo laboral aqui em questão, nos ajude a apreender melhor as possíveis dimensões da mão de obra escrava empregada pelo setor da construção naval em Santa Catarina.

Em 1850, o secretário da capitania do porto de Desterro, José Feliciano de Proença, organizou uma listagem nominal dos construtores navais matriculados em Santa Catarina. De acordo com o documento, a provínciacontava naquele ano com 89 indivíduos matriculados como carpinteiros da ribeira.16 Destes, seis eram mestres, 44 oficiais e 39 aprendizes.17 Embora a listagem não tenha feito menção a cor e ao estatuto jurídico dos trabalhadores, se tomarmos como base os mapas estatísticos do Ministério da Marinha de 1848 e 1852, podemos deduzir que todos eram livres ou libertos. Dos seis mestres listados pelo senhor Proença, quatro tinham seus estaleiros e oficinas alocados em Desterro.

O posto de mestre, fosse de carpinteiro da ribeira ou calafate, projetava os indivíduos para o topo da hierarquia profissional. Além de garantir reconhecimento social, ser um mestre carpinteiro ou calafate não deixava de ter compensações econômicas. Isso, porque, eram geralmente os mestres quem instituíam estabelecimentos comerciais, como oficinas, por exemplo. No caso destes dois grupos, isso significava também que eram estes mestres que chefiavam a maior parte dos estaleiros (privados ou estatais) de construção naval. Os mapas estatísticos não nos permitem saber a cor, nem a condição social destes mestres, no entanto, é provável que a maior parte fosse livre e, embora os brancos certamente figurassem como maioria, a nível nacional havia de ter dentre eles pardos e pretos.

No caso dos carpinteiros de ribeira, é provável que sua chegada até o posto de mestre, a última etapa da hierarquia profissional, e o estabelecimento de um estaleiro próprio, demandasse uma considerável acumulação de capital monetário, mas também social. Isso porque, na maior parte das vezes, os custos iniciais do fabrico de uma embarcação eram assumidos integral ou parcialmente pelos mestres de estaleiros até a entrega da obra. No caso de embarcações de médio ou grande porte esses dispêndios poderiam chegar a consideráveis somas. Além disso, a construção naval era sempre uma operação de risco. Uma embarcação mal projetada ou malfeita poderia apresentar problemas de navegação e uma tendência maior ao naufrágio. Ou pior ainda, poderia vir a pique no instante em que fosse lançada ao mar. O que, certamente, seria sempre um grande problema, uma vez que as cargas que estas embarcações transportavam valiam por vezes verdadeiras fortunas. Embora parte das embarcações mercantes possuíssem seguros contra sinistros, certamente fortunas inteiras de comerciantes e reputações de afamados carpinteiros foram comprometidas devido a naufrágios e projetos mal sucedidos.

Além disso, ter suas habilidades reconhecidas pela comunidade em que se encontrava inserido certamente era algo muito importante para estes carpinteiros da ribeira ao posto de mestres. Isso porque, além daquelas feitas sob encomenda, estes homens comercializavam embarcações construídas ou reformadas por conta própria. Vender um produto de razoável custo certamente se tornava uma tarefa mais fácil quando seu construtor gozava de uma boa reputação.

O primeiro nome dentre os mestres carpinteiros listados em Desterro em 1850 era o de Antonio Joaquim Velloso, um português, natural de Lisboa, nascido em 1780. Antonio era casado com Luiza Maria de Bittencurt, uma catarinense, nativa de Desterro, com quem teve 10 filhos. Não foi possível descobrir o nome ou a localização do estabelecimento chefiado por ele, mas se sabe que, em 1849, tutelava nove dos 17 aprendizes de carpinteiros da ribeira matriculados em Desterro.18 Por meio dos vestígios de sua existência deixados na documentação analisada, é possível saber que seus serviços eram recorrentemente acionados pelo Governo. Fosse para o fabrico de novas embarcações ou manutenção da frota existente. Em fevereiro de 1852, por exemplo, realizou reparos no brigue escuna Andorinha, de propriedade da capitania do porto, obra pela qual cobrou a soma de 382$900 réis, e, em outubro de 1854, construiu um escaler, que foi vendido para o serviço da polícia do porto, por 250$000 réis.19 Ao que parece, após sua morte, os negócios do mestre Velloso foram assumidos por seu filho mais velho, Laurindo Joaquim Velloso. Na listagem de 1850, Laurindo figura como oficial de carpinteiro, mas por meio da imprensa, é possível saber que, em meados da década de 1860, já era mestre no ofício, e trabalhava no ramo da construção naval junto ao irmão, Antonio Joaquim Velloso Jr.20

O segundo e terceiro nome eram dos mestres José Antonio do Nascimento e José Nunes Coelho e Silva. Acerca deles não se descobriu muito. No caso do primeiro, sabe-se que vivia na freguesia de Nossa Senhora das Necessidades e Santo Antônio e que, em outubro de 1854, figurava dentre os carpinteiros da ribeira que estavam negligenciando as mostras de revista segundo o aviso publicado pelo secretário da capitania. Já com relação ao segundo, sabe-se que havia nascido em Desterro, no ano de 1818, e que possuía terras na região do Rita Maria, onde provavelmente fixara seu negócio. Tal como no caso do mestre Velloso, José Nunes Coelho possuía um filho, cujo nome era o mesmo que o seu, que atuava também como carpinteiro da ribeira e que, tal como o pai, chegara a ser mestre no ofício.

O quarto e último mestre carpinteiro alocado em Desterro, mencionado na listagem de 1850, era Wenceslau Martins da Costa. Nascido em Desterro no ano de 1814, Wenceslau casou-se em 1839 com Anna Ignácia da Costa Medeiros, com quem teve oito filhos. O carpinteiro era proprietário do Ponta Alegre, estaleiro localizado na vila de Desterro, mais especificamente numa porção de terra que, projetando-se em direção ao mar, separava a praia da Rita Maria do bairro da Figueira. Não foi possível saber com exatidão a data de sua criação mas, ao que parece, o Ponta Alegre foi o primeiro estaleiro implementado em Santa Catarina e, ao menos durante boa parte da segunda metade do século XIX, parece ter sido o maior deles. Quase 50 anos após a sua morte, a região que recebeu a cabeceira insular da ponte Hercílio Luz, construída na década de 1920 para conectar a Ilha de Santa Catarina ao continente, e que era a mesma onde seu estaleiro existira, e onde o mestre possuía uma vasta porção de terras, era ainda conhecida como Morro do Wenceslau, ilustrando as marcas que sua existência imprimiram na memória da cidade.

Dos quatro mestres que residiam em Desterro e cujos nomes foram aqui expostos, Wenceslau foi, sem dúvida, o mais prestigiado deles. É possível encontrar diversas menções a seu nome na imprensa do período e, até mesmo, em documentações oficiais do governo brasileiro e estadunidense. Atuou como jurado e foi vereador de Desterro entre os anos de 1865 e 1868 pelo Partido Liberal. Wenceslau conseguiu também acumular um significativo patrimônio ao longo de sua vida. Além do estaleiro, possuía um destacável número de escravos, inúmeros imóveis residenciais, embarcações de médio e pequeno porte, bem como uma vasta porção de terras, tanto em Desterro, como na vila de São José.

Além de construir embarcações sob encomenda, Wenceslau parece ter atuado em muitos socorros, reparos e avaliações de sinistros das embarcações que se dirigiam ao porto de Desterro, que ali já estavam arribadas ou que, por ventura, ali passavam e, posteriormente, seguiam viagem. Quando a capitania dos portos de Santa Catarina foi implementada em 1846, Wenceslau tinha 32 anos, já era mestre no ofício e coube a ele a construção de um escaler, primeira embarcação encomendada pela instituição. Segundo o termo de obrigação assinado pelo carpinteiro e pelo capitão daquele porto em 1847, a embarcação, que seria usada no serviço da capitania, deveria ter 35 palmos de comprimento, ser construída com madeira de lei, e estar equipada de toda a ferragem necessária, tais como “leme, cana, xadrez, dois mastros, duas vergas, gaviete, prancha, dez forquilhas de ferro para os remos e duas governadeiras de bronze. O mestre carpinteiro se responsabilizou ainda pela forração em cobre do casco do escaler, serviço que lhe seria pago a parte. Wenceslau cobrou pela empreitada a quantia de seis contos de réis, valor que lhe seria pago somente após a entrega da embarcação, o que, segundo ele, ocorreria no prazo máximo de dois meses.

Infelizmente, até o momento não foi possível elaborar uma análise que permita remontar melhor a estrutura do Ponta Alegre, que nos pemita compreender o modo pelo qual se dava sua administração e funcionamento. De modo que, informações como as redes de relação de Wenceslau, seus clientes, credores, fornecedores, o número de trabalhadores que empregava e o perfil da produção do estaleiro ao longo de sua existência ainda permanecem como informações não dadas. No entanto, graças a conservação de seu inventário post mortem, realizado em 1882, a pedido do juiz de órfãos de Desterro, é possível constatar que, diferente do que sugerem os mapas estatísticos do Ministério da Marinha, o trabalho escravo parece ter sido de fundamental importância aos estaleiros catarinenses, ou, ao menos no Ponta Alegre, o maior deles.21

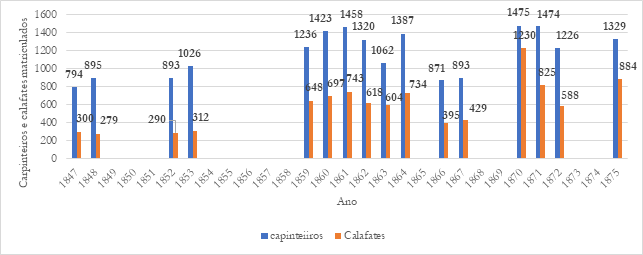

Graças a uma cópia da matrícula dos escravos de 1871, anexada ao referido inventário, é possível saber que, em 1872, o mestre Wenceslau possuía 18 escravos, dos quais, dez eram do sexo masculino e oito do feminino. Dentre as mulheres, quatro eram cozinheiras e 3 lavadeiras. Já dentre os homens, dois eram roceiros e 6 atuavam como carpinteiros de ribeira. Outros três escravizados eram crianças, menores de 12 anos, e por isso, não tinham profissão definida.

Fonte: MJC, 1882, fl. 11-12.

Tal como Manoel Francisco dos Reis, mestre do estaleiro carioca mencionado na primeira parte deste texto, Wenceslau parece ter investido considerável capital e energia na aquisição de uma vasta escravaria e na conversão de parte dela em um grupo de trabalhadores especializados, que seriam empregados em seu estaleiro. Afinal, como vimos, construir uma embarcação era uma atividade realizada a muitos braços. Ao compor um grupo tão grande de trabalhadores cativos especializados, certamente o que Wenceslau tinha em mente era evitar o pagamento de jornais àajudantes, reduzindo suas despesas no processo de produção e manutenção das embarcações, maximizando seus lucros.

Graças a um ofício, trocado entre o capitão do porto e o presidente da província de Santa Catarina em 1858, é possível mensurar a economia que ter seis escravos calafates poderia gerar ao mestre Wenceslau. Isso porque, segundo o capitão do porto, naquele ano, os mestres e oficiais de carpinteiros da ribeira e calafates de Desterro haviam, em comum acordo, elevado o valor de seus jornais à 3$000 réis, recusando-se a prestarem serviços por menores quantias. Ou seja, caso precisasse contratar os serviços de seis carpinteiros livres, Wenceslau certamente não iria despender menos do que 18$000 réis diários.

A produção do Ponta Alegre parece ter se mantido continua e elevada ao longo do período analisado. Em 1860 por exemplo, o estaleiro realizou reparos no iate Gaivota, finalizou a construção do iate Dois Irmãos e lançou ao mar um grande palhabote, construído em parceria com Patrício Marques Linhares. Na verdade, o que se percebe é que a maior parte dos anúncios de lançamentos de embarcação ao mar localizados ao longo desta pesquisa, eram de embarcações produzidas no Ponta Alegre, o que estes anuncios ocultam, no entanto, é o quão dependente do trabalho escravo aquela ampla produção era.

Wenceslau morreu em 1875, aos 61 anos de idade. Foram encontradas notas sobre seu falecimento em jornais da Corte e do Recife, duas praças portuárias que mantinham frequentes relações comerciais com Desterro. Seu falecimento figurava, ainda em 1917, como um dos eventos de uma lista de datas relevantes publicada por um jornallocal. Ao que tudo indica, após sua morte, o Ponta Alegre ficou aos cuidados de seu filho mais velho, Thomaz Martins da Costa, que veio também a falecer três anos depois da morte do pai, em 1878. Quando o inventário dos bens do mestre carpinteiro foi realizado, em 1882, o estaleiro estava sob os cuidados de outro de seus filho, Wenceslau Martins da Costa Jr. Por meio da listagem dos bens arrolados à época, é possível saber que a família conservava ainda nove escravos, ou seja, metade daqueles registrados em 1872 – novamente uma soma significativa para o período em questão. Dentre esses escravos, estavam Julião, Nereu e Pantaleão, todos mencionados na matrícula realizada em 1872, e ainda atuantes como carpinteiros da ribeira. Àquela altura, Sebastião, filho da escrava Thereza, e que na matrícula de 1872 era uma das crianças menores de 12 anos, já estava com 24 anos e atuava como aprendiz de carpinteiro. Os quatro carpinteiros cativos eram os que apresentavam as melhores avaliação dentre os escravos que a família Costa ainda possuía: Julião valia 400$000 réis; Pantaleão e Nereu valiam 300$000 réis, ao passo que o aprendiz Sebastião, 250$000 réis.

Ao que parece, enquanto pode, o Ponta Alegre, estaleiro cuja qualidade dos serviços que prestava fora reconhecida a nível local, nacional e, também, internacionalmente, fez do trabalho escravo parte constituinte indispensável à confecção de suas embarcações. Não é possível saber se Wenceslau e seus filhos foram, como outros mestres, fornecedores de mão de obra escrava especializada, contudo, eles certamente foram consumidores e formadores desta. Tal como atesta a existência do pardo Manoel, registrado como sendo natural da Bahia, e de Sebastião que, sendo filho de uma das escravas de Wenceslau, vinha sendo formado como carpinteiro.

Assim como no caso do Ponta Alegre, é provável que outros estaleiros eoficinas da província tivessem escravos como parte de seus trabalhadores. Fosse porque pertenciam a outros trabalhadores da construção naval ou porque tinham seus serviços alugados à esse setor, é bem provável que estes trabalhadores cativos tenham atuando em conjunto daqueles livres que os mapas estatísticos do Ministério da Marinha nos permite apreender a existência.

Como visto, 15% dos carpinteiros da ribeira e 24% dos calafates matriculados em Santa Catarina, embora livres, foram classificados como pardos e pretos. Apesar de tais mapas não nos permitirem acessar a porcentagem daqueles que, classificados como livres, seriam regressos de uma situação de cativeiro, ao longo da pesquisa que deu origem a este artigo, e que prestou igual atenção à matrícula de outros trabalhadores marítimos, tais como marinheiros e pescadores, percebeu-se que, muito comumente, eram significativos os casos de escravos libertos que figuravam dentre os trabalhadores livres. Além disso, embora este não seja um padrão absoluto, em muitos situações, os indivíduos classificados como pretos eram de origem africana. Tendo isso em mente, não seria coerente nos perguntarmos se, dentre estes trabalhadores livres de cor matriculados em Santa Catarina, não haveriam também libertos?

À época da criação da capitania do porto em Desterro, cerca de 20% da população da província era escrava. Embora tenha havido uma considerável retração desse percentual a partir da segunda metade do século XIX – o que aconteceu principalmente devido à expansão da população livre e não da redução do número de escravos – em relação aos números absolutos, o que se têm é um crescimento da população cativa até o início da década de 1860 (Scheffer, 2005, p. 3). Além disso, em uma província onde a economia era tão fortemente dependente do comércio marítimo, era comum ver escravos sendo empregados nos diferentes setores do trabalho marítimo, com a construção naval não haveria motivos para ser diferente. Tendo isso em vista, não parece inadequado supor que, dentre os homens livres de cor contabilizados pelos censos em Santa Catarina, parte fosse liberta, sobretudo aqueles classificados como pretos.

Muito destes homens podem ter sido iniciados nestes ofícios quando ainda eram cativos e, inclusive, alguns deles possam ter chego a liberdade graças aos rendimentos arrecadados na prática destes ofícios.Ao analisar o livro do fundo de emancipação de escravos de São Francisco do Sul, cidade portuária no litoral norte catarinense, Fernanda Borba percebeu que dos 1.779 escravos libertados por meio do fundo naquela região, entre 1873 e 1886, oito eram trabalhadores marítimos, sendo quatro marinheiros, um pescador e três calafates (Borba, 2014, p. 90). A autora informa ainda o registro da alforria de 9 carpinteiros, contudo, devido a generalidade do termo e falta de maiores detalhes, é impossível saber se algum deles atuava especificamente com a carpintaria de ribeira.

Outro espaço que evidencia essa presença escrava no universo laboral da construção naval em Santa Catarina, contradizendo o perfil projetado pelos mapas estatísticos, é a imprensa. Uma busca atenta nos títulos em circulação durante os anos aqui analisado revelou a existência de um mercado de compra e venda deste tipo de trabalhador. Tal como no anúncio publicado em junho de 1849 n’O Conciliador Catarinense, pelo qual, se comunicava a venda, na Rua do Príncipe, número oito, de um escravo perito oficial de calafate. Já em 1866, era José da Lapa Souza Coentro que colocava a venda “um crioulo de nome Theodoro, natural de São Francisco do Sul, de 20 anos de idade, robusto, sadio, bonita figura” e que, segundo ele, tinha princípios no ofício de carpinteiro da ribeira. Um anúncio publicado na Corte, pelo Jornal do Comércio, em 1844, também corrobora com tal hipótese. Nele, anuncia-se que, a bordo do patacho Natividade, vindo de Santa Catarina e atracado de fronte do Largo do Passo, vendia-se um crioulo, “de bonita figura”, com cerca de 26 anos, que era oficial de carpinteiro da ribeira, bom canoeiro e que entendia de roça.22

O exemplo deste último escravo, vendido a bordo do patacho Natividade, nos provoca a pensar ainda em outro aspecto que pode ter colaborado para a invisibilização destes sujeitos em Santa Catarina, mas também em outras regiões do Império: era comum que estes indivíduos acabassem sendo empregados por seus senhores em diversas tarefas, ou ainda que, ao atuarem como escravos de ganho, acabassem aprendendo vários ofícios ao longo da vida.Foi o caso, por exemplo, de Manoel Canoa, escravo africano de propriedade do maior dono de terras da freguesia do Ribeirão, em Desterro, o Major Domingos José da Costa. Manoel era casado com uma escrava do Major com a qual tivera dois filhos. Sua principal atividade na fazenda era, como seu próprio nome sugere, a produção e a manutenção de embarcações para navegação, atividade muito importante e da qual dependia o escoamento e a distribuição da produção daquela unidade agrícola. Contudo, é provável que Manoel fosse empregado também na lavoura junto aos outros escravos, principalmente em momentos que demandassem grande quantidade de mão de obra, como as colheitas. Em 1856, quando o Major Domingos faleceu, seus bens foram leiloados. Manoel Canoa, sua esposa e os demais escravos da propriedade foram objetos de leilão. Na lista do inventário do Major, encontravam-se mais de dez embarcações, de todos os tamanhos, além de grande número de madeiras, peças e ferramentas, dentre elas, um tabuleiro para desempenar madeira, provavelmente usado por Manoel para a construção das embarcações (Espíndola, 2013, p. 72).

Como é possível perceber, embora os mapas estatísticos do Ministério da Marinha sugiram a inexistência de escravos como parte grupo dos construtores navais em Santa Catarina, essa hegemonia dos trabalhadores livres não é bem o que parece. Nesse caso, especificamente, a ausência de trabalhadores cativos dentre carpinteiros da ribeira e calafates contabilizados esteve muito mais relacionada a uma cultura de não matrícula dos escravos do que de sua inexistência. Uma estratégia que, ao que parece, teve como principal intuito proteger a mão de obra livre atuante naquele setor, dos encargos relacionados ao recrutamento militar. Mazela da qual, os escravos, por serem considerados propriedade privada, estavam isentos. Mas essa, é uma outra história.

Considerações finais

Os mapas estatísticos publicados a partir de 1847 pelo Ministério da Marinha, ao processar os dados gerados pela implementação do sistema de matrículas das gentes do mar, previsto no regulamento das capitanias dos portos, permitiram ao Estado imperial brasileiro ter uma visão, até então inédita, dos trabalhadores que, à época, atuavam nos diferentes setores da faina marítima. Hoje, por meio destes exercícios censitários, nos é oferecida a chance de apreendermos questões relacionadas ao tamanho, cor, estatuto jurídico dessa força de trabalho que, em meados do século XIX, empregava-se na construção naval, setor queera de grande importância ao desenvolvimento nacional.

Como vimos, a elaboração e publicação destes mapas só se mostrou possível, devido a implementação das capitanias dos portos, um aparato administrativo até aquele momento inexistente, vinculado ao Ministério da Marinha e que, dentre outras coisas, buscou fiscalizar os espaços portuários, legislar acerca dos diferentes setores do trabalho marítimo, bem como, regular a atuação de seus trabalhadores. Cabe também ressaltar que, se esses mapas estatísticos ofertam aos historiadores e historiadoras a chance de se aproximarem desses sujeitos e desse setor do mundo do trabalho, ainda tão invisíveis à história do Brasil oitocentista, a documentação que serviu de base à sua elaboração, ou seja, as matrículas das gentes do mar, implementadas a partir de 1846, reservam regalos ainda maiores à história social. Isso porque, o novo documento,além de conter informações como nome, filiação, idade, naturalidade, estatuto jurídico e estado civil, trazia também os sinais físicos desses trabalhadores, tais como a cor da pele, seu tipo de rosto, nariz, barba, cabelos, olhos, altura, constituição corporal etc. Infelizmente, os arquivos da capitania do porto de Santa Catarina (que serviu de base à esta pesquisa) não preservaram dentre sua documentação,matrículas de carpinteiros da ribeira e calafates em suficiente volume de modo a permitir incorporar essas outras variantes na analisedo perfildestes trabalhadores. Défict este, que buscou-se contornar cruzando os mapas estatísticos com outros conjuntos documentais, como a imprensa, por exemplo, espaço em que os trabalhadores escravizados estiveram muito mais presentes.Todavia, é possível que em outras regiões do país esta documentação tenha sobrevivido, tal como na Bahia, onde Rafael Portela (2012), localizou o livro de matrícula dos pescadores produzido pela Capitania do porto daquela província.

Esperanças à parte, não devemos deixar a cautela de lado, afinal, tal como buscou-se demostrar por meio desta análise, não podemos ser ingênuos com relação a representatividade destas fontes. Explorar suas potencialidades deve ser uma prática concomitante a reflexão sobre suas limitações. Se por um lado esse exercício de ‘ver como um Estado’ foi capaz de nos ofertar uma valiosa amostra dos sujeitos que compunham o mundo do trabalho da construção naval, por outro, tanto os mapas estatísticos quanto a matrícula das gentes do mar promoveram a (in)visibilização de parte significativa deste universo que buscavam elucidar.

Além disso, na tentativa de regular o mundo do trabalho marítimo, o Ministério da Marinha acabou por elaborar – de forma arbitrária e de acordo com seus interesses – definições fechadas às categorias socioprofissionais daquele universo laboral. Ao tentar apresentar os trabalhadores da construção naval como uma categoria socioprofissional homogênea – que supostamente tem em comum o fato de agregar trabalhadores cuja subsistência depende da atuação nesse setor –, esses documentos oficiais dissimulam e obscurecem a diversidade existente em seu interior. Ao recortar o que será visível e o que não será, a matrícula e os mapas estatísticos colocam em foco algumas experiências ao passo que descartam outras.

Quando lida de forma crítica, e confrontada à outras fontes, essa é uma documentação capaz de nos ajudar a perceber que, além de heterogêneos em suas características socioculturais, estes trabalhadores circularam por diversos espaços de atuação, nos quais estabeleceram múltiplos arranjos de trabalho e foram expostos a diferentes jornadas laborais. E, que foi assim, enfrentando condições mais ou menos adversas, pelas quais, foram remunerados de forma distinta, que os construtores navais ajudaram a promover, por meio do produto de seu trabalho, as conexões estabelecidas entre as diferentes costas que compunham o vasto no Atlântico. A bordo das embarcações que construíram, além de matérias-primas e objetos diversos, circularam trabalhadores – livres ou escravos –, comerciantes, migrantes, viajantes, saberes, lutas, e uma série de outros elementos tanto de caráter material, como imaterial, ajudando a promover a construção de novas comunidades, mas também, a própria Modernidade de modo geral.

Agradecimentos

Esta pesquisa contou com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).Agradeço à Beatriz G. Mamigonian, Dandara de Oliveira e Jéssica Duarte de Souza pela leitura e comentários. Agradeço também Henrique Espada Lima, que foi quem me informou sobre a existência deste inventário do mestre Wenceslau.

Referências

Alencastro, L. F. (2000). O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras.

Bissigo, D. N. (2017). O lugar dos africanos na estatística brasileira do século XIX. Afro-Ásia, (56), pp. 41-81. doi: https:8//10.9771/aa.v0i56.22098

Borba, F. M. (2014).Arqueologia da escravidão numa vila litorânea: vestígios negos em São Francisco do Sul. Joinville: Univille.

Brasil. (1845). Decreto no. 358, de 14 de agosto de 1845. Autoriza o Governo a estabelecer capitanias de Portos nas províncias marítimas do Império. Coleção das Leis do Império, 1845, tomo VII, parte I. Typographia Nacional: Rio de Janeiro.

Brasil. (1847). Decreto no. 447, de 19 de maio de 1846. Manda pôr em execução o regulamento para as Capitanias dos Portos. Coleção das Leis do Império, 1846, tomo IX, parte II. Typographia Nacional: Rio de Janeiro.

Debret, J-B. (1835). Voyage pittoresque et historique au Brésil. França: Firmin Didot Frères.

Espíndola, A. M. (2013). Domingos e Domingas: escravidão e liberdade na freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha (1830-1880) (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Florianópolis.

Hobsbawm, E. (2013). A história de baixo para cima. In.: Sobre História (pp. 280-300). São Paulo: Companhia das Letras.

Lacerda, D. P. (2016).Trabalho, política e solidariedade operária: uma história social do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro(c. 1860 ñ c. 1890) (Tese de doutorado) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas. Recuperado do repositório institucional (http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321976).

Ministério da Marinha. (1843). Proposta do ano de 1843 a 1844 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 1ª sessão da 5ª legislatura, pelo Ministro Francisco Vilela Barbosa. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional.

Ministério da Marinha. (1846). Relatório da repartição dos negócios da Marinha apresentado à Assemblea Geral Legislativa na 4ª sessão da 6ª legislatura pelo Ministro e secretário d’Estado Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcanti d’Albuquerque. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional.

Momesso, B. P. (2007).Indústria e trabalho no século XIX: o Estabelecimento de Fundição e Máquinas de Ponta d’Areia (Dissertação de mestrado). Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas, Niterói.Recuperada do repositório institucional (https://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2007_MOMESSO_Beatriz_Piva-S.pdf)

Portela, R. D. (2012). Pescadores na Bahia do Século XIX. Dissertação (dissertação de mestrado). Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador. Recuperada do repositório institucional (https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/11626).

Rediker, M. (2011). O navio negreiro. uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Cia das Letras.

Rodrigues, J. (2005). De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: Companhia das Letras.

Santos Jr., E. N. (2017). Das bordas ao centro: a criação da Capitania do Porto da Corte e a concorrência de poderes entre diferentes níveis de poder no Impériobrasileiro (1845-1854). Trabalho apresentado no XXIX Simpósio Nacional de História, Brasília, 24 a 28 de julho.

Scheffer, R. C. (2005). A presença escrava nos censos populacionais de Santa Catarina (1840-1888). Trabalho apresentado no XXIII Simpósio Nacional de História. Londrina.

Schibelinski, D. (2020). Trabalhadores de um mar sem fim: a capitania dos portos e a experiência laboral de marítimos, pescadores e construtores navais. Santa Catarina, c.1840- c.1870 (dissertação de mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Florianópolis.

Notas

Recepción: 03 Agosto 2021

Aprobación: 22 Agosto 2021

Publicación: 01 Febrero 2022