Trabajos y Comunicaciones, 2da. Época, Núm.61, e220, enero - junio 2025. ISSN 2346-8971

Trabajos y Comunicaciones, 2da. Época, Núm.61, e220, enero - junio 2025. ISSN 2346-8971Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Historia

Trabajos y Comunicaciones, 2da. Época, Núm.61, e220, enero - junio 2025. ISSN 2346-8971

Trabajos y Comunicaciones, 2da. Época, Núm.61, e220, enero - junio 2025. ISSN 2346-8971Dosier

Oferta y circulación de libros en un puerto atlántico del Noroeste español: La Coruña a fines de la Edad Moderna

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo el estudio de la oferta y la circulación de libros en La Coruña a fines de la Edad Moderna. Partiendo de fuentes notariales, judiciales, privadas y fiscales, entre otras, estudiaremos las librerías y las imprentas de la ciudad; los cauces alternativos del comercio de libros; los préstamos; las bibliotecas institucionales; y la transmisión hereditaria a partir del caso de los libros de una mujer, Manuela Varela y Somoza (1812).

Palabras clave: Comercio de libros, Préstamo de libros, Bibliotecas, La Coruña, Edad Moderna.

Supply and circulation of books in an Atlantic port in the Spanish Northwest: La Coruña at the end of the Early Modern Period

Abstract: This paper aims to study the supply and circulation of books in La Coruña at the end of the Early Modern Period. Based on the study of notarial, judicial, private and fiscal sources, among others, we will analyze the bookstores and printing presses; alternative channels of book trade; loans; institutional libraries; and the hereditary transmission from the case of a woman's books, Manuela Varela y Somoza (1812).

Keywords: Book trade, Book lending, Libraries, La Coruña, Early Modern Period.

Introducción

A mediados del siglo XVIII, La Coruña era uno de los núcleos portuarios más importantes del noroeste de la península ibérica, si bien contaba con una población modesta de aproximadamente 7.500 habitantes. En términos culturales estaba lejos de la dotación cultural de Santiago de Compostela, sede del arzobispado al que pertenecía La Coruña. Así, la ciudad de Santiago contaba con una Universidad y un numeroso clero regular y secular con importantes bibliotecas, además de ser la ciudad donde operaban las dos únicas imprentas gallegas. Ahora bien, el interés del caso coruñés estriba en su doble condición de ciudad comercial y administrativa. Desde 1563, la ciudad fue la sede la Real Audiencia de Galicia, lo que suponía la presencia de un Capitán General, oidores, escribanos, relatores, procuradores y abogados, entre otros, para los cuales los libros eran herramientas profesionales. Además, con la llegada de los Borbones a comienzos del siglo XVIII, la ciudad se convirtió en la sede de la Real Intendencia de Galicia. Por otra parte, desde 1764 el puerto coruñés quedó abierto al tráfico comercial con América, lo que tuvo importantes repercusiones socioeconómicas y demográficas como el aumento de la población a más de 13.500 habitantes en 1787, así como también la formación de una activa burguesía mercantil (Alonso Álvarez, 1986).

La Coruña fue, por consiguiente, un lugar de paso para altas figuras de la administración, pero también para extranjeros con los que viajaban nuevas ideas. Tal era el caso del cónsul inglés Alexander Jardine, que residió en la ciudad durante los años noventa del siglo ilustrado, período en cual mantuvo una relación epistolar con el coruñés José Cornide y el asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos, a quienes les remitió libros y prensa inglesa (González López, 1987, pp. 219-250). Asimismo, el cónsul británico participó en tertulias coruñesas en las que se daban cita importantes figuras de la elite intelectual de la ciudad. A su paso por La Coruña en 1795, el inglés Robert Southey coincidió en casa del cónsul con don Manuel Pardo de Andrade, agustino secularizado que destacó en la vida literaria y política coruñesa a fines de la época moderna (Saurín de la Iglesia, 1991, pp. 53-54).

Fui presentado a un poeta y filósofo. El rostro de Akenside no se distinguió por un genio mayor, ni el traje de Diógenes por más suciedad de los que caracterizaban a mi nuevo conocido. Esta tarde coincidimos en casa del Cónsul y conversamos un poco en latín; no sin dificultad, dada nuestra pronunciación, muy diferente. Hablamos de la literatura de Francia e Inglaterra y del consiguiente progreso intelectual [de ambos países]. “Nosotros también habríamos hecho algo en literatura”, dijo; y añadió, cruzando las manos, “pero ¡estamos tan trabados por ista terribili inquisitione!”. El hombre había sido fraile; pero, gustando poco de la vida monástica, había ido a pie a Roma y, a base de dinero, había conseguido una dispensa del Papa. Ahora emplea su tiempo en filosofar y escribir versos. Veo que es fisiognomista y nuestras coincidencias en otros puntos más importantes fueron tan precisas como en éstos (García Blanco-Cicerón, 2006, p. 324)

Ciertamente, los espacios de reunión como las tertulias y los cafés, que se extendieron en la ciudad a fines de la Edad Moderna, fueron fundamentales para la difusión de la Ilustración, así como también para la articulación del liberalismo. Se trata de lugar en los que fluían las noticias orales, los manuscritos y los impresos, desde panfletos y periódicos hasta libros (Darnton, 2008, p. 285). Era el caso del Café de La Esperanza en La Coruña, conocido también como club de jacobinos. Entre 1813 y 1814 se dieron cita en este club importantes miembros del liberalismo gallego, entre los que destacaba la participación de la burguesía comercial de la ciudad (Barreiro Fernández, 1982, pp. 41-46; Alonso Álvarez, 1986, pp. 238-240; González Fernández, 2010, pp. 383-410).

Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha nos aportan un amplio conocimiento sobre las bibliotecas institucionales y particulares de La Coruña a fines de la Edad Moderna (Sampayo Seoane, 1996 y 1999; Alonso Álvarez, 1999; Rey Castelao, 2003; Prego González, 2016; Mena Acevedo, 2023a). A este respecto, se ha podido constatar que conforme avanzó el final del Antiguo Régimen se fue produciendo una renovación en los contenidos de las bibliotecas particulares de la elite social, especialmente entre las familias de la burguesía mercantil, con una reducción de los contenidos religiosos y un mayor peso de los libros científico-artísticos (Alonso Álvarez, 1999, p. 110; Mena Acevedo, 2023a, pp. 367-369).

Nuestro propósito en este artículo es contribuir a una visión más cabal de las relaciones entre la oferta y la circulación de libros con los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que experimentó La Coruña a fines de la época moderna. Partiendo del estudio de las fuentes notariales, judiciales, privadas y fiscales, entre otras, hemos intentado reconstruir los distintos cauces a partir de los cuales podía ser satisfecha la demanda de libros. Ahora bien, nuestro interés no se limita a la producción y al comercio de libros, sino también al préstamo entre particulares, el papel de las bibliotecas institucionales y la importancia de la transmisión hereditaria. Tomados todos estos aspectos en su conjunto, podemos aproximarnos mejor a los lectores coruñeses del pasado.

Las librerías y las imprentas coruñesas a finales de la Edad Moderna

La Coruña no constituyó un mercado de cierto interés para la actividad de libreros e impresores hasta muy avanzado el final del período moderno. De acuerdo con el vecindario de Montero y Bolaño ([AMC], Concello da Coruña, C1.053), en 1746 solo había un librero en la ciudad llamado Manuel Angulo, afincado en la Calle Real, principal eje comercial coruñés. Pocos años más tarde se hizo constar en el Catastro del marqués de la Ensenada (1752) el nombre de don Manuel de Angulo, hidalgo de cincuenta años, a quien le fue regulada su actividad como posadero en 730 reales y la de “librero y tintorero” en 1.500 reales (Barreiro Mallón, 1990, p.182). De esta pluriactividad se deduce que el negocio del libro no debía reportarle por sí solo importantes beneficios. No solo eso, la situación económica de Angulo estaba por entonces muy lejos de ser próspera.

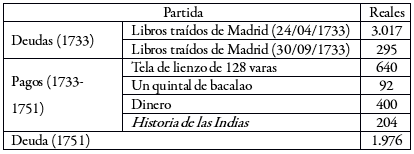

En efecto, en septiembre de 1751, don Manuel Basualdo, comerciante de libros de la ciudad de Santiago de Compostela (Eiras Roel, 1990, p. 151), había denunciado a Angulo ante el alto tribunal gallego por una deuda que ascendía a 1.976 reales (Tabla 1) ([ARG], Real Audiencia de Galicia, 22.879-12). En 1733, el librero coruñés había contraído la obligación de satisfacer 3.312 reales por distintas partidas de libros que Basualdo había mandado traer de la villa y corte de Madrid. En los años siguientes Angulo saldó solo una parte de la deuda con dinero, varas de tela, quintales de bacalao y libros, como la “Ystoria de Yndias”, que fue enviada a Santiago de Compostela en 1748.

Las comprobaciones de la Única Contribución realizadas en 1771 nos confirman la situación de ruina del librero coruñés.

No tiene tienda alguna como es público y notorio, la que tenía la arrendó a un platero por no tener que hazer por el oficio ni librería que bender ni trabajar dentro de su casa como me aseguró el librero que llevo referido el haverle comprado las herramientas del oficio y así este no le puedo regular cosa alguna en quanto al oficio de librero. (AMC, Concello da Coruña, C-3.942)

En 1771 también trabajaba en la ciudad José Castiñeiras, librero del Real Acuerdo de la Audiencia, aunque su situación estaba lejos de ser pujante.

Su tienda y librería, pero no es suya, para bender por menor que baldrá dicha librería quatrocientos reales por ser bieja como también bende tinta el que contemplo gana al año por venta de libros, tinta y trabajo personal por tener muy poco que hazer quinientos y treinta reales.

Sabemos que en ese mismo año don Lorenzo del Peso, capellán de la colegiata de La Coruña, le había arrendado a Castiñeiras una vivienda en la calle de la Zapatería, situada en la Ciudad Alta, donde se ubicaban la Real Audiencia, la Real Intendencia, la colegiata y dos conventos. En 1776, una vez finalizado el contrato, el capellán decidió ceder el inmueble en foro, es decir, bajo un contrato de larga duración, a doña Antonia González, mujer del escribano don Felipe Lorenzo López, residente en Ourense. Doña Antonia exigió entonces el expelo de la vivienda ante la justicia, aunque la defensa del librero argumentó que este era “depositario del papel sellado que de necesidad debe venderse no solo en esta ciudad, sino en un sitio cómodo y proporcionado de los litigantes y dependientes del Tribunal” (ARG, Real Audiencia de Galicia, 17.529-23.). A pesar de sus dificultades, José Castiñeiras logró mantener su librería. Así, de acuerdo con el vecindario de 1794, sabemos que residía en la plaza de la Harina (AMC, Concello da Coruña, C-1.054 (1).), eje central de la Ciudad Alta.

A comienzos de los años setenta, el principal librero de La Coruña era Domingo Fernández, dueño de un establecimiento situado en el espacio más dinámico en términos comerciales de la ciudad, el barrio de la Pescadería, donde seguía afincado en 1794, más en concreto en la calle de San Andrés.

Tiene su librería para bender por menor, que baldrá su librería seis mil reales, como también bende por menor pergaminos y cartones y para el trabajo de su oficio tiene dos aprendices por tener más que en enquadernar que otro alguno el que contemplo gana por la venta de libros, pergaminos, cartones y tinta y travajo personal del dicho Domingo Fernández y de sus dos aprendizes ducientos y cinquenta ducados al año.

Así pues, el despegue comercial y demográfico que experimentó la ciudad a partir de la apertura del comercio americano en 1764 atrajo la iniciativa de libreros que, como Domingo Fernández, supieron aprovechar la nueva coyuntura. Es también el caso de don Manuel de Soto, quien residía a fines del siglo ilustrado en la calle Riego de Agua, barrio de la Pescadería, en compañía de su esposa, doña Manuela Uzal, y su suegra, una viuda dedicada al comercio llamada doña María Fernández.

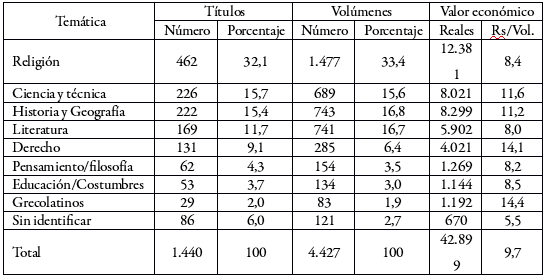

En 1794, también vivía en Riego de Agua el librero madrileño don Vicente Gutiérrez, que falleció al año siguiendo, siendo su librería inventariada por el mencionado don Manuel de Soto. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por Sampayo Seoane, se trataba de una librería de 1.440 títulos y 4.427 volúmenes, mayoritariamente en castellano (85,9%). Abundaban los libros de temática religiosa (especialmente devoción, mística y moral), aunque no faltaban obras de contenido histórico y científico-técnico (Sampayo Seoane, 1999, pp. 199-227; Rey Castelao, 2003, pp. 126-127).

La librería fue tasada en 42.899 reales, de lo que se deduce un valor económico medio de 9,7 reales (Tabla 2). Claro está, el precio de los libros variaba en función de la calidad de las obras, el formato, la encuadernación, el número de páginas y el estado de conservación. Así, la Theórica de comercio y marina fue tasada en 24 reales, mientras que la Fundación de la Compañía de Caracas se reguló en 6 reales ([ICNG], Portocolos notariales de La Coruña, 7.195). En cualquier caso, los libros más caros de media fueron los clásicos grecolatinos (14,4 reales) y las obras de derecho (14,1 reales), por lo general de gran formato y buena encuadernación.

Algo distinto fue el caso de la imprenta, pues no se trató de un negocio económicamente rentable en La Coruña hasta los albores del siglo XIX. Así, a pesar de los proyectos de las instituciones civiles y militares en el último tercio del siglo XVIII, los impresores no accedieron a instalar imprentas en La Coruña y Ferrol. Como expresó Ignacio Aguayo en 1775 para el caso ferrolano, “la única dificultad que no pudo vencerse, ni creo que se venza en el día, es el que pueda subsistir la oficina” (Rey Castelao, 2003, p. 104; Barreiro Fernández, 1991, p. 247).

La situación cambió a comienzos del Ochocientos debido a la consolidación de la demanda de impresos en La Coruña, rompiendo así el monopolio que las imprentas compostelanas habían mantenido a nivel gallego desde el siglo XVII (Prego González, 2016, pp. 76-109). Una primera iniciativa tuvo lugar en Ferrol en 1803, cuando Lorenzo Riesgo Montero obtuvo un contrato con el departamento de marina para instalar una imprenta en la ciudad. No obstante, tras la muerte de Riesgo en 1805, su viuda y sus hijas se trasladaron a La Coruña, donde establecieron una imprenta. Precisamente, de este establecimiento tipográfico salió a la luz el Discurso que compuso y leyó el prior del Real Consulado de La Coruña, don Manuel Díez de Tavanera (1806) con motivo de la inauguración de la biblioteca de esta institución. A partir de entonces se instalaron en la ciudad otras imprentas como la Francisco Cándido Pérez Prieto, procedente de Asturias, y la de Manuel María de Vila, que se había trasladado desde Santiago de Compostela (Cabano Vázquez, 2002, vol. 1, pp. 26-27).

Durante la Guerra de Independencia (1808-1814) florecieron otras imprentas como la del liberal don Antonio Rodríguez y la del presbítero absolutista don Juan Chacón. Asimismo, cabe tener en cuenta el papel de las cajas tipográficas de los comerciantes don José de la Calleja y don Ángel Antonio Henry (Soto y Freire, 1982, pp. 231-241). Precisamente, con motivo del fallecimiento de este último en 1811, su viuda y cumplidora llevó a cabo el inventario post-mortem de los bienes del difunto, entre los que se contaban 355 ejemplares de la Defensa de las cortes, a 3 reales cada uno, y 292 del Catecismo de la constitución, a 4 reales (ICNG, Portocolos notariales de La Coruña, 8.322).

La prensa tuvo un papel fundamental en la tensión política e ideológica que vivió la sociedad coruñesa en tiempos de la Guerra de Independencia. Se trata, ciertamente, de la única producción autóctona de cierto relieve en la Galicia de principios del Ochocientos, aunque no debemos perder de vista que fue una producción sostenida únicamente por La Coruña y Santiago (Rey Castelao, 1996, p. 287). Aunque el primer periódico gallego fue el El catón compostelano, publicado en Santiago en 1800, no fue hasta la invasión francesa cuando las publicaciones periódicas cobraron un verdadero auge en Galicia. En junio de 1808, vio la luz el primer periódico coruñés, el Diario de la Coruña (1808-1815), de tendencia liberal y dirigido por Manuel Pardo de Andrade, quien al año siguiente fundó el Semanario político, histórico y literario de La Coruña (1809-1810). Como ya comentos, Pardo de Andrade era una figura intelectual de primer orden en la ciudad. Ya en 1798 había solicitado sin éxito al Consejo de Castilla el permiso para publicar en La Coruña un semanario titulado El curioso Herculino, lo que implicaba necesariamente una imprenta (Saurín de la Iglesia, 1991, p. 75; Barreiro Fernández, 1991, p. 247). En julio de 1809, Pardo cedió el Diario a Ángel Antonio Henry, que puso el periódico al servicio de la Junta Soberana de Galicia bajo el nombre de Diario del Gobierno de La Coruña, impreso en las oficinas de Francisco Cándido Pérez. No faltaron tampoco ejemplos de prensa absolutista en la ciudad como el Exacto Correo de España en La Coruña (1809-1810), cuyos editores eran Nicolás de Castro y el ya mencionado Juan Chacón (Santos Gayoso, 2014, pp. 5-10).

Los cauces alternativos del comercio de libros

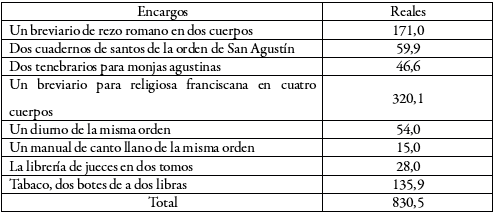

Las limitadas posibilidades de oferta de las librerías coruñesas, especialmente con anterioridad a la apertura de los Correos Marítimos (1764), hacían que los interesados en la compra de libros recurrieran necesariamente a otras alternativas. En este sentido, los consumidores podían realizar encargos de libros a otros mercados como el madrileño, para lo cual fue clave la actividad de los maragatos (Rubio Pérez, 1995). A este respecto, la correspondencia que conservamos del regidor don Juan Carlos Martínez Quiroga nos ofrece un magnífico ejemplo (AMC, Martínez Quiroga, C-3, C-5, C-6 y C-7). Así, por carta firmada en la corte el 9 de septiembre de 1764, don Narciso Crespo de Segovia informaba al regidor coruñés que “ban los precios de los breviarios, diurnos, quadernos y tenebrarios, pero asta ahora no se hallado el manual de canto llano, le buscaré y sabré donde los ay y precio que tienen”, es decir, obras apropiadas para la vida conventual, por lo que es probable que el hidalgo gallego sirviera de intermediario. Al mes siguiente, el maragato don Tomás Botas partió de Madrid transportando el referido encargo en el cual se contaban algunos libros excelentemente confeccionados como un breviario de rezo romano en dos cuerpos valorado en 171 reales, que fue adquirido “en San Gerónimo donde se venden los brebiarios de ympresor de Amberes”.

El 25 de noviembre de 1775, otra carta firmada en Madrid, esta vez por la pluma de don Domingo Sánchez Barrero, informaba a Martínez Quiroga que:

En satisfacción a la apreciable de Vuestra merced de 15 del presente digo haze mucho tiempo obra en mi poder la Nueba Recopilazión de Castilla esperando maragato conozido para remitirla a Vuestra merced con otro cajón que al propio tiempo tengo que embiar a mi amigo don Juan Reguera y para comprarla no me ha hecho falta a Dios gracias su importe.

El destinatario de la noticia falleció meses más tarde, aunque dicho encargo se pudo contar entre sus últimas lecturas. Así, el 18 de junio de 1776 el librero José Castiñeiras identificó entre el centenar de libros del difunto oligarca tres volúmenes de la Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla “impreso en 1775” (AMC, Concello de Coruña, C-7.593).

La dependencia al mercado madrileño continuó marcando la tónica durante las últimas décadas del siglo ilustrado como ha puesto de relieve Rey Castelao en su estudio del negocio del libro entre el puerto de La Coruña y el mercado del Río de La Plata entre 1785 y 1791. De las 1.827 partidas identificadas en dicho período, unas 90 (5%) contenían libros, siendo cargados mayoritariamente por comerciantes radicados en la ciudad herculina (Rey Castelao, 2021, p. 66). Por consiguiente, resulta lícito suponer que el dinamismo comercial favoreció los encargos de los particulares afincados en la ciudad.

En la medida en que los libros circulaban como objetos de consumo, los mercados y los agentes implicados en su compraventa podían ser variados. En este sentido, no está de más recordar que en 1689 se abrió una línea de correos entre La Coruña y Falmouth que, salvando algunos paréntesis, persistió hasta 1815 (Meijide Pardo, 1966). A juicio de Emilio González López (1987, pp. 137-139) los Corunna mail boats fueron auténticos “barcos de la Ilustración”, fundamentales, por ejemplo, para el suministro de los libros prohibidos y no prohibidos del cónsul Alexander Jardine.

En efecto, los libros prohibidos circularon en La Coruña. González Fernández ha puesto de relieve la llegada de estos libros al puerto gallego a partir de las fuentes inquisitoriales. De esta manera, por ejemplo, en 1775 fueron decomisados en un navío procedente de Santander siete volúmenes de la Historia filosófica y política del comercio de los europeos en las Indias (1770) del abate Guillaume-Thomas Raynal, donde se criticaba la colonización europea, la Inquisición y la esclavitud (González Fernández, 2008, pp. 248-249).

Los libros también circulaban de mano en mano en el mercado de segunda mano, aunque no se trata de una práctica fácil de estudiar debido a la dificultad de identificar su principal fuente de estudio: las almonedas (Rey Castelao, 2003, pp. 163-164; Mena Acevedo, 2023, pp. 327-329). Contamos con el ejemplo de la almoneda de los bienes de don Jacobo Freire de Andrade, canónigo de la colegiata de Santa María del Campo (ICNG, Protocolos notariales de La Coruña, 3.076).), fallecido en La Coruña en 1705. Tras la realización del inventario de los bienes del eclesiástico, se procedió a la subasta pública de sus bienes a lo largo del mes de febrero. Sabemos así que el canónigo poseía una pequeña biblioteca formada por 38 volúmenes y 29 títulos, en su mayor parte de temática religiosa (Jerónimo de Andrada, Bartolomé Gavanto, Luis de Granada, Antonio Molina, Francisco Panigarola y Antonio Velázquez Pinto, etc.); bellas letras (Esopo, Ovidio, Francisco de Quevedo, etc.); e Historia (Felipe de la Gándara, Salustio y Suetonio); sin olvidar las Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien empresas (1640) de Diego Saavedra Fajardo.

El 11 de febrero, tres tomos de las obras de fray Luis de Granada despertaron el interés de fray Francisco do Boco, que abrió la puja con 45 reales; y fray Domingo del Corral, de la orden de Santo Domingo, que subió a 60 reales. No obstante, los libros fueron adjudicados al primero por el precio de 64 reales.

Un breviario en cuatro cuerpos enfrentó a dos interesados el día 12 de febrero de 1705. Así, se dejó constancia que “don Vitorio Alfeirán a puesto el breviario en quatro cuerpos en sesenta reales; don Francisco de Porras en sesenta y siete y medio; dicho don Vitorio en setenta y cinco; y dicho Porras en setenta y siete”. Al día siguiente, el breviario fue adjudicado a don Victorio por 82 reales.

Las cesiones de libros entre particulares

El acceso a un libro no implicaba necesariamente su compra, pues los impresos y los manuscritos podían ser cedidos de forma definitiva en vida de sus propietarios como regalos, o bien a modo de legados tras el óbito de sus dueños. A este respecto, los testamentos y los codicilos ofrecen noticias de gran interés. En diciembre de 1737, por ejemplo, el hidalgo don Fernando Caamaño y Sotomayor, vecino de San Martiño de Andeiro, jurisdicción de La Coruña, declaró en su codicilo que, entre los bienes de la dote de su esposa, doña María Jacinta Bermúdez de Villamizar, se encontraban “tres tomos de libros de la madre Ágreda, Mística ciudad de Dios; con más otros tres tomos de libros de fray Luis de Granada, que le dio y legató su pariente canónigo que fue de la Santa Iglesia del Señor Santiago, don Joseph, Bázquez” (ICNG, Protocolos notariales de La Coruña, 4.059, f. 3r.).

Las cesiones también podían ser temporales, es decir, préstamos. Ciertamente, hablamos de una práctica tan habitual en el pasado como difícil de estudiar para los historiadores del presente. La razón estriba en la dificultad de encontrar información de este tipo en las fuentes documentales. Ahora bien, algunos inventarios incluyen referencias a libros prestados debido al interés que tenía la devolución de estos bienes a sus legítimos propietarios. Así, cuando en 1776 se llevó a cabo el recuento de los bienes del abogado don Juan Benito Salazar Alvarado, fueron hallados en su vivienda varios papeles que informaban de algunos libros prestados por el difunto.

Un bale por que consta haver recevido el Narbona por el lizenciado don Antonio Salazar, hermano del difunto; ytem recivido por el mismo don Antonio el Rodríguez de Rescione, el García de Espensis, el Paz de Quiñones, el Matheo De Recriminale, los Hermosillas, las leis de Partida, el Águila, los Bobadillas, Curia philipica, el Balasco de Iuris, Enphiteutico; ytem un bale del relator don Joseph de Prado del Politico de Villadiego; ytem otro que dize lizenciado Lourido en que le pudo algunos Farinacios si tiene. (AMC, Concello da Coruña, C-7.593)

Los textos de juristas como Gaspar Hermosilla, Jerónimo Castillo de Bobadilla, Alonso de Villadiego o Juan de Hevia y Bolaños y su Curia Filípica, entre otros, constituían obras fundamentales para el trabajo diario de los miembros del alto tribunal gallego. En este sentido, el préstamo entre particulares satisfacía la necesidad de consulta y hacía innecesaria la compra.

La correspondencia es, por supuesto, una fuente importante para aproximarnos al préstamo. Así, por carta escrita en Betanzos en 1761, un allegado del regidor don Juan Carlos Martínez Quiroga le informaba que le remitía “los tomos del padre Feijoo que son los nuebe del Theatro crítico, otro del Antiteatro, los tres de Cartas eruditas, el de Ylustración apologética, con el de Justa repulsa de yniquas acusaciones”. La noticia pone de relieve que en vida del padre Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) estaban circulando entre algunos miembros de la elite civil gallega obras como el Teatro crítico universal (1726-1740), las Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), la Ilustración apologética (1729) y la Justa repulsa de inicuas acusaciones (1749), pero también los textos de impugnadores como Salvador José Mañer y su Antiteatro crítico (1729).

Sabemos que el ilustrado coruñés don José Andrés Cornide (López Gómez, 1997) practicó el préstamo de libros durante los años en que residió en su ciudad natal. Por una lista redactada a comienzos de los años ochenta del siglo XVIII, felizmente conservada entre los papeles del ilustre hidalgo (ARG, Papeles de Cornide, 44.825-281 A (5)), conocemos los nombres de algunos de sus prestatarios. Entre ellos destaca el opulento indiano don Benito Agar, afincado en La Coruña desde finales de los años setenta, en cuya biblioteca, inventariada tras su deceso en 1792, no faltaban las obras del padre Feijoo, fray Martín Sarmiento, Sempere y Guarinos o Teodoro Almeida (Mena Acevedo, 2022, pp. 196-213).

| Prestatarios | Vol. | Autor | Título | Detalle | Tachado |

| Licenciado Moscoso, hijo | 4 | Cervantes, Miguel de | Don Quijote | Edición de Londres | |

| 1 | Nicolle de Lacroix, Louis-Antoine | Geografía | |||

| 2 | Arriquibar, Nicolás de | El amigo de los hombres | |||

| 1 | Moncada, Francisco de | Expedición de los catalanes al oriente | |||

| 1 | Ward, Bernardo | Proyecto económico | |||

| 5 | Rodríguez Campomanes, Pedro | Educación popular y apéndices | |||

| 1 | Ponz, Antonio | Viaje de España | Tomo 10 | ||

| 1 | Nollet, Jean-Antoine | Física experimental | Tomo 1 | ||

| Don Ramón Boán, joven | 1 | No identificado | Tachado | ||

| 1 | Tasso, Torquato | El Taso en italiano | |||

| 2 | Marqués de San Felipe | Comentarios | |||

| La señora Ruiz Moscoso | 1 | Quinto Curcio | Romance | ||

| 1 | Enríquez Gómez, Antonio | La vida de don Guadaña | |||

| 1 | Heliodoro | ||||

| Mariño | 2 | Pluche, Noël-Antoine | Espectáculo de la naturaleza | Tomos 1 y 2 | |

| 2 | No identificado | ||||

| [Doña Apolinaria de la Hoz] | 2 | Sor Juana Inés | Tachado | ||

| 1 | Argensola, Bartolomé Leonardo de | Historia de las Molucas | Tachado | ||

| [Don Joaquín Tenreiro] | 1 | Huidobro y Velasco, Fernando | Delación de la doctrina de los jesuitas | Tachado | |

| 1 | No identificado | Tachado | |||

| 16 | "Don Pedro Marín Rollin" | Toda la obra | "Tomo 1 a 16" | ||

| [Don Fernando Freire de Andrade] | 2 | Quevedo, Francisco de | Obra | Tomos 2 y 3 | Tachado |

| 1 | Quevedo, Francisco de | Parnaso | Tachado | ||

| 1 | Quevedo, Francisco de | Musas | Tomo 3 | Tachado | |

| 1 | Quevedo, Francisco de | Política de Dios | Tachado | ||

| [Don Benito Agar] | 1 | No identificado | Tachado |

A tenor de los títulos prestados cabe identificar dos clases de prestatarios. Por un lado, los interesados en obras de actualidad sobre el conocimiento científico y las grandes cuestiones económicas y políticas, lo que denota un perfil ilustrado. Tal era el caso del licenciado Moscoso hijo, posiblemente el abogado don José Moscoso y Prado, quien recibió en préstamo los Discurso sobre la educación popular y sus Apéndices (1775) de don Pedro Rodríguez de Campomanes; el Proyecto económico (1779), que atribuimos a la obra póstuma de Bernardo Ward; la Recreación política: reflexiones sobre el amigo de los hombres (1779) de Nicolás de Arriquibar; el tomo primero de las Leçons de physique expérimentale (1743) de Jean Antoine Nollet; la Geografía moderna (1779) de Louis-Antoine Nicolle de Lacroix; la Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos (1777) de don Francisco de Moncada; el tomo décimo del Viaje de España (1781) de Antonio Ponz, que había comenzado su andadura editorial en 1772 prolongándose hasta 1794; y el Quijote en su edición londinense, seguramente la de Tobias Smollett publicada en 1755, que puede responder a un interés por el aprendizaje del inglés. Aunque su identidad no nos ha sido posible de aclarar, cabe inferir inquietudes científicas en Mariño, quien recibió en préstamo los dos primeros tomos del exitoso Espectáculo de la naturaleza (1753) de Noël-Antoine Pluche. Preocupado por asuntos políticos y religiosos recientes estaba el joven don Joaquín Tenreiro (1758-1834), futuro conde de Vigo, cuando pidió en préstamo la Delación de la doctrina de los intitulados jesuitas (1768) de don Fernando Huidobro y Velasco, entre otros dos títulos de difícil identificación.

Por otro lado, estaban los interesados en los libros de historia y literatura de clara herencia barroca. Buen ejemplo es la señora de Tenreiro, doña Apolinaria de la Hoz, madre de don Joaquín, quien pidió en préstamo la obra de sor Juana Inés (1648-1695) y la Historia de la conquista de las Molucas (1609) de Bartolomé Leonardo de Argensola. Otra mujer, la señora Ruiz Moscoso, estaba interesada en la novela picaresca El siglo pitagórico y vida de don Gregorio Guadaña (1644) de Antonio Enríquez Gómez, así como en los clásicos Quinto Curcio Rufo y Heliodoro de Emesa. El hidalgo don Fernando Freire de Andrade solicitó a Cornide varios títulos de la obra de don Francisco de Quevedo, mientras que don Ramón Boán recibió en préstamo la obra de Torquato Tasso en italiano y los Comentarios de la guerra de España (1725) del marqués de San Felipe.

No está de más recordar que un mismo hogar podía albergar más de un propietario de libros, por lo que los prestamos intrafamiliares constituyeron una realidad aún más difícil de atestiguar, toda vez que la constancia escrita de este tipo de préstamos carecía de razón de ser por cuestiones de confianza. Bien es sabido que los inventarios registraron los bienes capitales y gananciales del difunto, por lo que a priori se excluyeron los bienes de otros miembros del hogar. De esta manera, a la muerte del relator don Manuel Acebal (ARG, Juzgado de provincia, 222-28.) en 1800 se recontó un estante “con cinco divisiones y en las tres de abajo diferentes libros de que se dará razón, así tiempo y además en las dos primeras otros libros en pasta que asientan madre e hija son de la señora doña María Azebal”, aunque nada debió impedir a su padre consultarlos.

Las bibliotecas institucionales

Hasta comienzos del siglo XIX, las principales bibliotecas institucionales de La Coruña estaban custodiadas por las órdenes religiosas. A comienzos del siglo XVII, fray Pedro de Figueroa donó su biblioteca al convento de San Francisco “que son ciento y sesenta y tantos cuerpos, con la Biblia que di para el refectorio” (Rey Castelao, 2003, p. 407).

Resulta de especial interés el caso de la Compañía de Jesús debido a su participación en el campo educativo. Tengamos en cuenta que 1679 los jesuitas pasaron a regentar la cátedra de gramática que había sido instituida en 1549 por la Colegiata de la Santa María del Campo. A ello hay que sumar la escuela de niños fundada en 1681 por voluntad del mercader Juan Fernández Nenclares y la cátedra de teología que se instituyó con el legado de su viuda, doña Ángela María de Bustamante y Aldao (Barreiro Fernández, 1986, pp. 260-261). No obstante, no es mucho lo que sabemos acerca de la biblioteca del Colegio coruñés, más allá del hecho de que sus libros fueron transferidos a la Universidad de Santiago tras la expulsión de los jesuitas en 1767 (Rey Castelao, 2003, p. 165).

Más informados estamos acerca de la biblioteca de los Agustinos, instalados en la ciudad en 1770, los cuales continuaron la labor educativa de los jesuitas. Precisamente, en el colegio agustino se formó el intelectual don Manuel Pardo (Saurín de la Iglesia, 1991, pp. 10-19). Es más, en 1776, el municipio coruñés solicitó a la Corona que los estudios de los agustinos fueron considerados “meritorios”, aunque la pretensión no tuvo éxito. De acuerdo con el inventario elaborado en 1835 durante la desamortización, su biblioteca se componía de 673 títulos y 1.583 volúmenes (Rey Castelao, 2003, pp. 471-475).

En 1785, fue establecido el Real Consulado de La Coruña, aunque esta institución no contó con una biblioteca institucional importante hasta principios del siglo XIX. Bien es verdad que en los años noventa se produjeron algunas donaciones como “cuarenta y siete tomos de artes y ciencias que desea se coloquen en la biblioteca de esta casa consular” por voluntad del cónsul Jardine (Saurín de la Iglesia, 1991, p. 51). La biblioteca del Real Consulado cobró forma por el impulso del ilustrado don Pedro Antonio Sánchez, canónigo de la catedral de Santiago, quien se ocupó de la compra de libros, entre los que se contaban los del ilustrado don José Cornide. En total, hablamos de una biblioteca compuesta de 1.692 títulos y 4.170 volúmenes actualizados y prácticos. Como se manifestó en 1806 con motivo de su inauguración, la biblioteca del Real Consulado se concebía como un lugar público en el “el niño y el rústico aprenden, la juventud se ilustra, el artesano se instruye, el comerciante calcula, el político y economista combinan y los doctos rectifican y comprueban sus estudios” (Rey Castelao, 2003, pp. 223-226; Sánchez Rodríguez de Castro, 1992, pp. 247-271).

Sabemos que la biblioteca del Real Consulado atrajo pronto el interés de los lectores, tanto locales como extranjeros. Cuenta Henry Crabb Robinson cuando llegó a la ciudad herculina en 1808 que “obtuve permiso para acceder a la biblioteca pública, muy pequeña e insignificante, pero que contenía todo lo que deseaba. Comencé inmediatamente a estudiar el lenguaje leyendo Don Quixote [en el original] y la traducción inglesa de Smollet” (Durán de Porras, 2008, p. 143). Por el contrario, a juicio de Charles Richard Vaughan:

El palacio del Consulado es un edificio sencillo y limpio que contiene una excelente biblioteca, que está abierta al público en todo tiempo, excepto durante dos cortas vacaciones al año. Cerca de la biblioteca están las Escuelas de geometría y navegación. El consulado de La Coruña entiende en todos los asuntos comerciales y fue establecido por real orden fechada en 1785 (Vaughan, 1987, p. 71).

Las herencias. La biblioteca de Doña Manuela Varela y Somoza (1812)

Los libros también cambiaban de dueños a través de los cauces del sistema hereditario. Así pues, a la muerte de un propietario, su biblioteca podía quedar sujeta a procesos de disgregación por repartos, ventas o donaciones. Solo en los casos de las bibliotecas vinculadas a un mayorazgo, como ocurría en el pazo de Oca a fines del Antiguo Régimen, los libros permanecieron integrados en un patrimonio indivisible e inalienable (Mena Acevedo, 2021).

La cuestión de fondo no estriba tanto en conocer el reparto de los libros entre los herederos, sino más bien en conocer aquellos que fueron conservados en el seno del capital de un individuo o una familia. Más difícil aún es intentar ahondar en el por qué. Claro está que en ocasiones existieron intereses por los contenidos de las obras, razones sentimentales o el mero goce estético de los impresos y los manuscritos, pero tampoco hay que descartar motivaciones económicas, la simple desidia o la existencia de obligaciones legales como ocurría con las mencionadas vinculaciones a un mayorazgo.

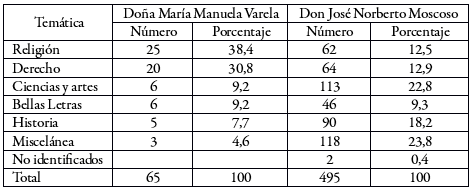

Los inventarios de bienes rara vez nos informan sobre la historia que hay detrás de cada libro recontado. Una excepción a esta regla es el inventario de bienes realizado en La Coruña en 1812 con motivo del fallecimiento del hidalgo don José Norberto Moscoso,1 propietario de una gran biblioteca formada por unos 500 volúmenes. Además de los bienes del difunto, fueron recontados los bienes capitales de su segunda esposa, doña Manuela Varela y Somoza, aunque con una diferencia: en el registro de los libros de la viuda se dejó constancia de anotaciones que revelaban los nombres y apellidos de los antiguos propietarios (Tabla 5), seguramente con el objetivo de despejar cualquier sospecha de sustracción de los libros del difunto, algo comprensible teniendo en cuenta la ausencia de hijos en el matrimonio (ICNG, Protocolos notariales de La Coruña, 8.322.).

| Nombres anotados | Título | Volúmenes | ||

| Nº | % | Nº | % | |

| Doña María Manuela González Villalobos | 14 | 58,3 | 36 | 55,4 |

| Don José Bañales | 5 | 20,8 | 15 | 23,1 |

| Don José Bañales y doña María Manuela González | 2 | 8,3 | 10 | 15,4 |

| Doña Manuela Varela de Bañales | 2 | 8,3 | 3 | 4,6 |

| Don Joaquín de Ponte y Araujo | 1 | 4,2 | 1 | 1,5 |

| Total | 24 | 100 | 65 | 100 |

El primer marido de doña Manuela Varela había sido el regidor de Betanzos don José Bañales de Borbón. En 1752, el hidalgo tenía 29 años y residía en La Coruña con su esposa y su hijo en compañía de don Bernardo González, canónigo de la colegiata de la ciudad (Barreiro Mallón, 1990, p. 73). Sabemos que Bañales había casado en 1747 en primeras nupcias con doña María Manuela González Villalobos (Monterroso Devesa-Juega, 2004, p. 209) de cuyo nombre se dejó constancia en algunos libros recontados en 1812. De esta manera, la señora Varela y Somoza conservó libros que habían pertenecido no solo a su primer marido, sino también a la primera mujer de este. Este hecho también se infiere de las piezas de platería doméstica, pues dos cucharas y dos cucharillas para café llevaban la marca “González” (Mena Acevedo, 2023b, p. 1952). En definitiva, nada menos que el 87,4% de los títulos y el 93,9% de los volúmenes integrados en el capital de doña Manuela Varela llevaban los nombres de don José Bañales de Borbón y su primera esposa, doña María Manuela González Villalobos.

En la pequeña biblioteca perteneciente al capital de la señora Varela y Somoza predominaban las obras de carácter religioso (Tabla 6) como los siete títulos y trece volúmenes del predicador jesuita Paolo Segneri, amén de los escritos del obispo don Pedro Lepe, el padre Luis de la Fuente, don Nicolás Jamín y tres volúmenes de las Cartas importantes del papa Clemente XIV (1777). Tampoco resultan desdeñables los volúmenes de derecho, aunque todos ellos corresponden a un mismo título, las Causes célèbres et interéssantes (1739-1750) de François Gayot de Pitaval, “con la nota al principio de cada tomo que dice doña María Manuela González”, que posiblemente fueron leídas como forma de entretenimiento.

Se recontaron clásicos como Marco Antonio y la Vida de Numa Pompilio de Plutarco, así como también unas ordenanzas militares, los Estatutos de la Academia de San Fernando (1757) y los Estorbos y remedios de la riqueza en Galicia (1775) de Francisco Somoza de Monsoriú. Solo dos títulos llevaban el nombre de “doña Manuela Varela de Bañales”, lo parece indicar que fueron firmados en tiempos de su primer matrimonio con el referido Bañales. En concreto, dos volúmenes de La conducta del sabio (1753) de Miguel de Cárcamo y el quinto tomo de las Cartas eruditas y curiosas (1760) del padre Feijoo, cuya carta cuarta trata sobre la devoción a la Virgen, entre otros temas.

En suma, una pequeña biblioteca nutrida en lo sustancial de libros heredados. A pesar de ello, conviene no perder de vista que la viuda pudo disponer de la biblioteca de su marido, muy distinta en sus contenidos. Así, entre los libros de don José Norberto, se podían encontrar varios libros de contenido científico-artístico, amén de 45 volúmenes de la Enciclopedia, entre otros títulos.

Conclusión

Las transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas que experimentó la ciudad de La Coruña a fines de la Edad Moderna supusieron la ampliación de la oferta de libros y la aceleración de la difusión de impresos. Así, a principios del siglo XIX, la ciudad contaba con varias librerías e imprentas; una importante biblioteca en el Real Consulado; y activos consumidores de impresos, especialmente de prensa periódica. Ahora bien, las ideas también se difundieron en tertulias y cafés, que cobraron una gran importancia precisamente a fines de la época moderna. Así pues, aunque pongamos el foco de nuestra investigación en la producción, circulación, acceso y posesión de los libros, no debemos perder de vista la relevancia que tuvo la cultura de la conversación y la discusión verbal en la recepción e interpretación de las ideas.

Resulta elocuente que hasta fines de la Edad Moderna La Coruña careciera de interés económico para libreros e impresores. Ahora bien, la minoría profesional y culta interesada en la posesión o en la lectura de impresos y manuscritos podía recurrir a circuitos alternativos como el encargo de libros a otros cauces comerciales, el mercado de segunda mano y el préstamo entre particulares, lo que en mayor o menor medida pudo compensar las carencias del mercado local de libros.

Los libros se consumían, pero también se transmitían a lo largo del tiempo a través de las herencias. Precisamente, el caso de los libros de doña Manuela Varela y Somoza nos muestra la importancia y la complejidad de los cauces hereditarios. En este sentido, el interés no radica tanto en los libros que fueron legados, sino sobre todo en el por qué fueron conservados en el seno de un capital.

¿Qué se leía en La Coruña a fines de la Edad Moderna? Más allá de criterios socio-profesionales, podemos afirmar que en la segunda mitad del siglo XVIII convivieron lectores anclados a la tradición barroca y lectores atentos a las novedades. La Coruña fue un lugar de paso de personas, libros e ideas, lo que contribuyó a la difusión de la Ilustración y el liberalismo en el seno de una minoría culta. Con todo, no fue hasta 1808 cuando la invasión francesa, las tensiones ideológicas y el desarrollo de la prensa contribuyeron decisivamente a la politización de los lectores y la opinión pública coruñesa.

Patrocinio

Investigación financiada por el Proyecto de Investigación Ciudades y villas del Noroeste Ibérico: gobernanza y resistencias en la Edad Moderna (PID2021-124823NB-C21), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y fondos FEDER.

Fuentes documentales

Archivo Municipal de Coruña [AMC], Concello da Coruña, C1.053.

Archivo del Reino de Galicia [ARG], Real Audiencia de Galicia, 22.879-12

Ilustre Colegio Notarial de Galicia [ICNG], Portocolos notariales de La Coruña, 7.195.

Referencias

Alonso Álvarez, L. (1986). Comercio colonial y crisis del antiguo régimen en Galicia (1778-1818). Xunta de Galicia.

Alonso Álvarez, L. (1999). Economía e ideoloxía na Galicia ilustrada: as lecturas dos empresarios coruñeses (1700-1820). En S. Vences Fernández (Ed.), Liber: de libros y liberdades (pp. 101-110). Universidad de A Coruña.

Barreiro Fernández, X. R. (1982). Liberales y absolutistas en Galicia (1808-1833). Ediciones Xerais de Galicia.

Barreiro Fernández, X. R. (1986). Historia de la ciudad de La Coruña. La Voz de Galicia.

Barreiro Fernández, X. R. (1991). Historia Contemporánea. Enseñanza y Cultura. En F. Rodríguez Iglesias (Coord.), Galicia. Historia, Vol. 6. Hércules de Ediciones.

Barreiro Mallón, B. (1990). La Coruña, 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Tabapress.

Cabano Vázquez, J. I. (2002). A imprenta en Galicia: século XIX, 2 vols. Xunta de Galicia.

Darnton, R. (2008). Los best sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución. Fondo de Cultura Económica.

Durán de Porras, E. (2008). Galicia, The Times y la Guerra de la Independencia. Henry Crabb Robinson y la corresponsalía de The Times en A Coruña (1808-1809). Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Eiras Roel, A. (1990). Santiago de Compostela, 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Tabapress.

García Blanco-Cicerón, J. (2006). Viajeros angloparlantes por la Galicia de la segunda mitad del siglo XVIII. Fundación Pedro Barrié de la Maza.

González Fernández, M. (2008). El idioma de la razón. Ilustración e Inquisición en Galicia (1700-1800). Nigratrea.

González Fernández, M. (2010). La philosophie dans le boudoir. La tertulia ilustrada en Galicia a fines del siglo XVIII: filosofía y opinión pública. Dieciocho: Hispanic enlightenment, 33(2), 383-410.

González López, E. (1987). La Coruña, puerto y puerta de la Ilustración. Diputación provincial de A Coruña.

López Gómez, P. (1997). José Cornide, el coruñés ilustrado. Vía Láctea.

Martínez-Barbeito, C. (1986). Torres, pazos y linajes de la provincia de La Coruña. Everest.

Meijide Pardo, A. (1966). Correos Marítimos entre Falmouth y La Coruña, 1689-1815. Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

Mena Acevedo, D. (2021). De Viena a Compostela. Libros y lecturas de la condesa de Eril. Erasmo. Revista de Historia bajomedieval y Moderna, 8, 111-132.

Mena Acevedo, D. (2022). La biblioteca de un indiano en la España dieciochesca. Libros y lecturas de Don Benito Agar. Magallánica: revista de historia moderna, 8, 196-213.

Mena Acevedo, D. (2023a). Ámbito doméstico y condiciones de vida de las elites del noroeste peninsular a fines del Antiguo Régimen [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Santiago de Compostela.

Mena Acevedo, D. (2023b). La platería doméstica en La Coruña a fines del Antiguo Régimen. En J. M. Imízcoz et al (Coord.), Los entramados políticos y sociales en la España moderna: del orden corporativo-jurisdiccional al Estado liberal (pp. 1939-1955). Fundación Española de Historia Moderna.

Monterroso Devesa-Juega, J. M. (2004). Xenealoxías galegas. A cidade vella coruñesa nos séculos XVIII e XIX. A colexiata de Santa María do Campo. Estudios de genealogía, heráldica y nobiliaria de Galicia, 3, 205-222.

Prego González, S. (2016). Al encuentro del libro. Imprentas, bibliotecas y prácticas de lectura en Galicia en el siglo XIX [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Santiago de Compostela.

Rey Castelao, O. (1996). Guerra, cultura e ideología en Galicia durante la Guerra de Independencia. En E. Martínez Ruiz (Coord.), II Seminario Internacional sobre la Guerra de la Independencia (pp. 275-300). Ministerio de Defensa.

Rey Castelao, O. (2003). Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX. Xunta de Galicia.

Rey Castelao, O. (2021). El negocio del libro en los Correos Marítimos de A Coruña al Río de la Plata. 1785-1792. En L. Agustí, M. Baró y P. Rueda Ramírez (Eds.), Redes del libro en España. Agentes y circulación del impreso (siglos XVII-XX) (pp. 63-75). Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Rubio Pérez, L. (1995). La burguesía maragata: dimensión social, comercio y capital en la corona de Castilla durante la edad moderna. Universidad de León.

Sampayo Seoane, E. (1996). Los grupos sociales coruñeses durante el siglo XVIII, a través de los inventarios post-mortem [Tesis de licenciatura inédita]. Universidad de Santiago de Compostela.

Sampayo Seoane, E. (1999). La cultura escrita en La Coruña de finales del Antiguo Régimen. Una visión diferente: la librería de Don Vicente Gutiérrez. Obradoiro de Historia Moderna, 8, 199-227.

Sánchez Rodríguez de Castro, Mª C. (1992). El Real Consulado de La Coruña: Impulsor de la Ilustración (1785-1833). Ediciós do Castro.

Santos Gayoso, E. (2014). Historia de la prensa gallega. La Coruña.

Saurín de la Iglesia, M. R. (1991). Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración (1760-1832). Galicia editorial.

Soto y Freire, M. (1982). La imprenta en Galicia. Círculo de las Artes (1º ed. 1892).

Vaughan, C. R. (1987). Viaje por España 1808. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Notas

Recepción: 12 septiembre 2024

Aprobación: 27 noviembre 2024

Publicación: 02 enero 2025